Relatos premiados Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria UA-AEC-CEISAL

Primer Premio Relatos de la Cátedra de Enfermería familiar y comunitaria

REUNIÓN DE EQUIPO

Cristina Hernández Pérez

Todo empezó un día como otro cualquiera, pero lo que pasó dejó una marca imborrable en nuestras vidas.

El confinamiento por la COVID-19 caló en la mente de todos, pero especialmente en Alma, esa niña de mirada limpia y sonrisa tímida que conocíamos bien en el centro de salud.

Sus padres llevaban reflejado en los ojos la angustia que sintieron al encontrar lo que fue la última carta de despedida de su hija. Esa tarde de abril del 2021 al fin consiguió su propósito, ya no tenía fuerzas para hacer frente a todos sus fantasmas y tomó una decisión sin vuelta atrás. Planeando escrupulosamente hasta el último detalle y consultando una red social conocida, eligió el paracetamol porque, recalcaban, la intoxicación era irreversible por carecer de antídoto completamente efectivo, por ser de fácil acceso y era tendencia en Reino Unido.

La tragedia llegó después de intentarlo una y otra vez. Se ponía fin a los interminables interrogatorios a su familia, cansada con la situación y sin entender qué podían hacer ellos que la colmaban de atenciones: —Se ha tomado su tratamiento? —preguntaba Jorge, su médico de familia.

—Sí, se lo doy yo y vigilo que lo tome —respondía su padre con seguridad.

—¿Ha notado algo distinto en su comportamiento? —Jorge intentaba indagar en posibles causas que le dieran alguna pista.

—No… o igual sí… un poco… no sé —respondía su madre confusa. Ella siempre ha sido cariñosa y comprensiva con su hija.

—Y tú que la ves en el instituto, ¿cómo está allí? ¿Integrada? —Jorge pensaba que si tuviera algún conflicto allí, podría poner en marcha el protocolo antibullying.

—Pues yo la veo normal, como todos —comentaba su hermano mayor, encogiéndose de hombros.

Al salir de la consulta parecía que no encontraban consuelo, el porqué del comportamiento de Alma les tenía completamente perdidos y comentaban con frustración:

—¡Siempre las mismas preguntas! Con esa edad, ¿cómo no va a tener cambios de humor, de comportamiento o días malos?

Pero esa tarde de abril, solo silencio y lágrimas, nadie supo qué decir, nadie pudo, solo sintieron un nudo en la garganta que removió conciencias. Se cruzaban miradas y lamentos. Se notaba que rondaban en el aire muchas preguntas sin respuesta: “¿Es justo que una niña con toda la vida por delante tenga este final? ¿Por qué no fue capaz de expresar lo que llevaba dentro? ¿Qué fue lo que le llevó hasta ese callejón sin salida?”.

Al día siguiente, como todos los jueves, tocaba reunión de equipo en el centro de salud. No se podía hablar de nada más que de la problemática actual con los jóvenes y su salud mental.

—Esto no es normal, ¿habéis visto las cifras de suicidio del INE? —lamentaba Gema, una compañera que tenía unos pocos años más que Alma.

—Pues hay que sumar una más. Sí, ¡es espeluznante!, también en autolesiones y en conductas de riesgo —completaba Teresa, la enfermera más meticulosa del equipo.

—Siempre habéis apoyado a la paciente y a su familia, la habéis salvado de muchas. ¡Sois un equipazo! No podíamos hacer más —intentaba consolarnos nuestra coordinadora Isabel.

—¡Es que los retos que rondan por las redes sociales son un peligro! Tanta información, que no saben ya qué es real, verdad o bueno. ¡Están muy perdidos! —añadía Rodrigo, que tenía hijos adolescentes.

—Han perdido la confianza en las personas de su entorno y consultan cualquier cosa en internet —suspiraba intranquila Nieves.

—No podíamos hacer más por ella —sentenció Damián, el enfermero más veterano.

Elena y Tina, dos enfermeras locas por su trabajo, se miraron con la convicción de que tenían que dar el primer paso, sintieron que, aunque la pandemia había dejado todo patas arriba y parecía una proeza volver a comenzar cualquier proyecto comunitario, ese era el momento.

—Sabemos que las enfermedades de salud mental se originan antes de los 14 años en un 50% y antes de los 17 años en un 70%. El suicidio es la segunda causa de muerte en el mundo de la población de 15 a 29 años —informaba Tina tras leer una entrevista a un psiquiatra de renombre que dirigía la USMIA del departamento.

—¿Pero sabéis qué es peor? Que muchas veces no se detectan hasta la edad adulta —concluyó Elena.

—¿Y si buscamos alternativas para poner freno a estas conductas? ¿Y si les devolvemos esa confianza? —preguntó Tina.

—¿Qué hubiera pasado con Alma si hubiéramos detectado antes su enfermedad mental? —añadió Elena.

Parece que se encendió una bombilla en la cabeza de todos porque contestaron al unísono: “¡Tenemos que hacer más!”.

Se pusieron rápidamente manos a la obra, era hora de darle una oportunidad a la promoción y prevención de la salud. Así, pues, Elena, Tina y Tere fijaron rumbo a Valencia para actualizarse en salud local y comunitaria. Allí encontraron un mundo que nos abría las puertas del trabajo en red, la xarxasalut. Nos enseñó el camino a seguir, pero iba a ser largo y complicado.

Lo que siguió fueron días de trabajo durísimo lleno de estrés, nervios y altibajos. Buscando cooperación de diferentes sectores celebraron innumerables reuniones, elaboraron dinámicas, talleres y diseñaron un plan que gracias a la implicación y participación de todos pudiera atender las demandas específicas de la población.

En la siguiente reunión de equipo, surgieron las dudas…

—¡Pues no veas! Yo paso, a mí dejadme en asistencial y ya. Menudo lío —bufó Manuel, quien pensaba ya en su jubilación.

—Esto al final nos ocupará tiempo fuera del horario laboral y yo con lo que tengo en casa no voy a poder —afirmaba Lucía, entre su madre encamada y sus tres hijos, no tenía tiempo para nada.

—Y todo eso… ¿con qué recursos? Yo hasta que no sepa nada de lo que opina la dirección, no hago nada —opinó Clara. No era la primera vez que intentaba llevar a cabo una acción comunitaria que se quedaba en nada por falta de recursos.

—¿De verdad creéis que con eso vamos a cambiar algo? —insistía Lara, nada convencida con la iniciativa, no es que le gustara mucho la idea de trabajar en equipo.

Aunque también se puso buena voluntad e implicación.

—Contad conmigo, que tengo un montón de cosas ya preparadas que podrían servir —propuso Rodrigo, que ya tenía experiencia en algunos proyectos.

—A mí me apetece más buscar los activos en salud y hacer un mapa de activos de la zona básica, yo me encargo —añadió Tere sin dar lugar a réplicas.

—Intentaré cuadrar planilla para facilitaros en lo que pueda para que lo vayáis organizando —dijo Isabel, pensando de qué manera podría hacer para poder desarrollar el proyecto.

—Nosotras vamos organizando y coordinando lo demás. Preparamos una convocatoria del consejo de salud —comentaron con motivación Elena y Tina.

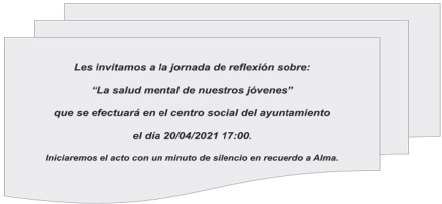

Así se anunció la convocatoria en todos los medios de difusión disponibles:

Acudieron gran cantidad de vecinos debido a la gran conmoción que generó en el pueblo el suceso. Allí estábamos reunidos: salud pública, trabajo social, alcaldía y concejalías, asociaciones locales, AMPA, representantes de los centros educativos, trabajo social…

—¡Gran reunión de equipo! —sonrieron los enfermeros asistentes.

—Parece que hemos detectado bien lo que le preocupaba a la población —comentó Isabel orgullosa.

Todos parecían satisfechos, pero Tina y Elena no dejaban de repasar el checklist de asistentes.

—¡¿Pero en qué estaba pensando?! —dijo Tina enfadada consigo misma. ¿Y los niños qué? —añadió.

Elena que llegó a la misma conclusión en la misma milésima de segundo y replicó intentando justificarse:

—Es que no hay consejo de la infancia y adolescencia o algo parecido, ni siquiera ha contestado el consejo escolar. Tampoco es que tuviéramos mucho margen de tiempo para coordinarlo todo, la verdad.

De todas maneras, Elena es muy resolutiva, así que enseguida añadió una pregunta al debate: ¿Cómo aumentar la participación de niños/as y jóvenes?

Entre otras cuestiones se debatió sobre la importancia de convertir a la población en aliada para mejorar la salud del pueblo e incluir a los niños/as y adolescentes como motor de cambio, por lo que se sugirió la formación de un consejo de infancia y adolescencia para que pudieran tener representación en las decisiones que les afecten.

Los enfermeros de Atención Primaria y Comunitaria presentaron su plan de salud, en el que propusieron acudir de forma continuada a los centros educativos para dar información y formación sobre salud, derechos y participación al alumnado, y así acercarse también a la población sana, que tan abandonada estaba últimamente. Hay que pensar que también los niños/as y adolescentes son vulnerables a todo lo que les rodea y tienen que estar preparados para esos cambios que se avecinan, necesitan un extra de apoyo en esas edades.

A todos los asistentes les pareció buena iniciativa y aportaron algunas ideas permitiendo que fuera un proceso interesante e inspirador, pudiendo acordar una serie de medidas que garantizaban que esa participación fuera real y voluntaria.

Llegó el gran día en que se pusieron delante de ellos los niños y las niñas, que, como buenos anfitriones, les recibieron con su mejor sonrisa. Al verles en las aulas, sus miradas se llenaron de expectación, empezaron allí su aventura.

Se presentaron y la primera pregunta que hicieron fue:

—¿Es que las enfermeras también son profesoras? —esperaban ansiosos la respuesta.

—Las enfermeras y enfermeros tenemos otras funciones diferentes a poner Tiritas® y pinchazos, a veces tenemos tiempo de venir a explicar cosas tan importantes para vuestra salud como, por ejemplo, la gestión y expresión emocional, la alimentación y la actividad física, la higiene… Así sabréis cómo y qué hacer para cambiar las cosas que no sean buenas para vosotros y podáis transmitirlo a los demás. También enseñaros técnicas que podemos utilizar para salvar vidas con nuestras propias manos como, por ejemplo, la reanimación o la maniobra de Heimlich… —explicó Tina sin poder ocultar su entusiasmo.

—Tenéis derecho a muchas cosas, entre ellas a la salud y a poder participar en el proceso para conseguirla. Expresando lo que os preocupa u os interesa podemos ayudaros, por eso vamos a venir a visitaros muchas más veces —añadió Elena con una motivación contagiosa.

Así es como empezaron a acudir cada mes al colegio y al instituto proponiéndoles diferentes dinámicas de aprendizaje. Cuando les veían, enseguida les saludaban o les llamaban por su nombre para hablar con ellas y saber qué otras sorpresas les llevaban. Se respiraba un ambiente muy distendido lleno de confianza.

Ellos habían recuperado el control, por fin se sentían útiles y valiosos, se comunican desde otra posición, con mayor responsabilidad y se proponían voluntarios para ayudar a los demás.

—Le he dicho a mi abuelo que a mi lado no tiene que tener miedo de atragantarse porque yo le puedo salvar —dijo Manuel superanimado.

—Ahora salimos a caminar todos los días juntas para controlar mi diabetes —comentaba optimista la madre de Victoria, que además había recuperado la comunicación con su hija aprovechando las caminatas.

—Gracias a la dinámica de autoimagen, mi hija me confesó que no se sentía bien con su cuerpo y ahora estamos trabajando en ello con una psicóloga de confianza —comentaba la mamá de Berta aliviada.

Por fin llegó el jueves, tocaba reunión en la que se evaluaba lo conseguido durante este curso.

—Ellos serán la generación más preparada para poder cuidarse y cuidar a los demás, esto beneficiará enormemente a las comunidades en las que viven —reflexionaron los enfermeros del centro de salud orgullosos de su profesión.

—El ayuntamiento les ha cedido un espacio para poder realizar asambleas infantiles y juveniles, así que están iniciando una campaña promovida por los niños para la formación de un consejo local de infancia y adolescencia —informaba Isabel.

Después se sembraron montones de ideas nuevas para seguir el camino iniciado, pero eso es otra historia.

No sabremos nunca qué pasó por la mente de Alma, pero sí podemos asegurar con certeza que ahora se ofrece la posibilidad de que esto cambie, intentando que un suceso así no se repita. Por fin les daremos voz, atención y confianza para desarrollar todas sus capacidades y asegurarles el futuro que se merecen.

Reflexión:

Entendemos que para que los niños, las niñas y los adolescentes tengan confianza y puedan expresarse libremente tienen que conocernos, siendo fundamental permitir que todos los niños y las niñas de todas las edades, de todas las comunidades, de todas las capacidades y de todas las partes de la sociedad, sin excluir a ninguna persona, se involucren en decisiones que afecten a su salud física, mental y social. De ahí que elijamos acudir a sus centros educativos para no excluir a nadie y que se sientan nuestros anfitriones cambiando el rol al que están acostumbrados en las interacciones con el personal sanitario.

Las perspectivas de los niños y las niñas son esenciales para detectar posibles problemas y abordar sus preocupaciones, ideas y prioridades, y de esta manera mejorar su autoestima y en consecuencia su salud mental.

Gracias a su participación en los talleres formativos sobre salud, los niños y las niñas adquieren mayores competencias, habilidades y conocimientos que a su vez benefician a las comunidades en las que viven.

Gracias al equipo de enfermería de Atención Primaria podemos reforzar los servicios locales esenciales y motivar a los líderes locales a demostrar su compromiso en asegurar los derechos de la infancia y la adolescencia, entre otras cuestiones.

Segundo Premio Relatos de la Cátedra de Enfermería familiar y comunitaria

NUESTRA ESTRELLA DE ESPERANZA

Leire Labiano Macías

Amalia, Alicia y las estrellas fugaces

Miro al oscuro cielo nocturno y pido un deseo antes de que la luz que lo rasga se desvanezca. En tan solo un pestañeo dejo de ver la estrella fugaz que lo ha atravesado.

Por un instante, cuando esto vuelve a suceder, parece que el mundo se cae. Una vez tras otra, el cielo se ilumina y las luces se precipitan hasta que desaparecen.

Las brillantes estrellas colorean el lienzo sobre el que pasan en esta despejada noche de invierno; las nuevas historias a punto de ser contadas desfilan ante nosotras.

Mi hermana gemela Alicia, a mi lado frente a la ventana de mi habitación, abre la boca, llena de admiración por las que parpadean con intensidad. Lo hacen con tanta fuerza que la mantienen asombrada.

Mientras, mi alma, y la de los que son como yo, llora por las estrellas que se apagan en cuanto son percibidas; las historias olvidadas.

Sucede en tan solo un instante en el que unos pocos las ven.

Sé que algún día seré una de esas luces que presumen de tener una corta vida. Y ese día llegará tan rápido como ellas vienen y van.

Después de todo, mi vida es tan frágil como lo son ellas.

Nuevo reto para Carolina como enfermera de Atención Primaria

Los nuevos comienzos nunca han sido mi fuerte.

Donde alguien ve miles de oportunidades, yo veo incertidumbre, miedo a lo desconocido… e infinidad de cosas que pueden salir mal.

La puerta de la consulta se abre con un chirrido cuando mi mano la empuja. Busca, a ciegas, el interruptor de la luz hasta que da con él, revelándome cada detalle del lugar que ocuparé en las jornadas laborales que están por venir.

Hoy es la primera de ellas.

Analizo el lugar mientras me encamino a la silla al otro lado de la mesa, sobre el que se encuentra un ordenador bastante más antiguo del que acostumbro a utilizar.

Las paredes, pintadas de un blanco sucio por el paso de los años, se encuentran adornadas principalmente por dibujos. Los hay de todo tipo: de animales, de personas, de paisajes e incluso de figuras abstractas. Son muy diferentes entre ellos, tanto por los materiales utilizados, como por el estilo de dibujo o la precisión —o falta de esta— de los trazos. Pero todos tienen visiblemente algo en común: están hechos por pequeñas personas con mucho amor y cariño dentro de ellas.

Dejo mis cosas en un pequeño armario a mi espalda y pulso el botón de la parte inferior de la pantalla para iniciar el ordenador. Mientras se enciende, continúo mirando a mi alrededor.

Por lo demás, el lugar contiene lo esperado en una consulta de Atención Primaria de pediatría.

Reviso la agenda del día en cuanto esta aparece frente a mí en el ordenador. Un par de vacunas, algún que otro examen de salud… mi primer día no debería ser demasiado complicado teniendo en cuenta lo que veo frente a mí.

Frunzo el ceño ante lo que mis ojos han captado… ¿una visita a un domicilio de una niña de 10 años? De pronto, alguien abre la puerta de par en par.

—Hoy iremos a casa de la pequeña a las doce y media, no ha debido de pasar una noche demasiado buena, pero ahora mismo se encuentra durmiendo así que será mejor que… —interrumpe su discurso cuando conecta su mirada con la mía. Una mujer de me- diana edad vestida con una bata blanca me observa, desconcertada, en cuanto me ve ocupando el lugar al otro lado del escritorio—.

¿Quién eres? ¿Dónde está Inés? —me pregunta.

—Soy Carolina, la enfermera sustituta de Inés —respondo, ligeramente nerviosa. Me levanto torpemente de la silla, provocando que unos papeles caigan de la mesa en el proceso. Hago una mueca ante esto, pero continúo—. Está de baja.

En cuanto la mujer se acerca para recoger las hojas, yo la imito de manera acelerada. Debería haberlo hecho yo en el momento en el que ha sucedido. Probablemente le haya dado una mala primera impresión.

Frunce el ceño en mi dirección.

—Qué extraño… Le llamaré después para ver qué tal se encuentra —me dice mientras me entrega un fino montón de papeles. Ambas nos levantamos del suelo—. Soy la Dra. Romero, pero llámame Miriam. Trabajo con Inés. ¿Tienes experiencia en Atención Primaria?

Niego con la cabeza.

—Solo en el ámbito hospitalario. He trabajado en varias plantas.

—¿Alguna de pediatría? —pregunta.

—Más bien lo contrario —le digo, frunciendo los labios, llena de nervios.

Me dedica una tierna sonrisa intentando tranquilizarme.

—Estoy segura de que esto te va a encantar. Después de todo, los niños son la luz de la vida —me asegura. Se acerca de nuevo a la puerta, sujetando el pomo—. Mi consulta es la de al lado, estaré ahí si necesitas cualquier cosa. No dudes en pedirme lo que sea.

—Gracias, Miriam —le contesto con una sonrisa.

Está a punto de abandonar la habitación cuando parece recordar algo. Su gesto se suaviza de pronto.

—A las doce y media haremos una visita domiciliaria a Amalia. Es una niña muy dulce de 10 años que vive con sus padres y su hermana gemela —coge aire y lo suelta, despacio, antes de continuar—. Tiene leucemia, está en tratamiento paliativo —me llevo las manos a la boca, sin poder creer lo que acabo de escuchar—. Cuenta con un equipo especializado en cuidados paliativos pediátricos, además de con nosotros.

Trago saliva antes de responder.

—¿Va a fallecer?

—En algún momento, sí —contesta, notablemente emocionada—. Por el momento, quitando algún episodio de dolor intenso como el de esta noche, se encuentra estable. Pasa la mayor parte del día con su hermana, salvo cuando está en el colegio. Los padres, Tomás y Ángela, también están muy pendientes de ella.

—¿Y ellas son conscientes de lo que está pasando? —pregunto, dudosa—. Son muy pequeñas.

—Lo son, y lo saben —carraspea cuando la voz se le quiebra momentáneamente—. Saben todo y, aunque no le encuentren sentido, comprenden la situación.

Abandona la consulta dejando esas palabras danzando en el aire. No sé si lo hace por mi reacción, o más bien falta de ella, o por no querer exteriorizar la suya por completo ante una desconocida.

Durante toda la mañana, noto cómo mi corazón es estrujado por un puño, temiendo la hora en que tenga que enfrentarme a uno de los mayores retos como profesional, pero sobre todo como persona.

¿Sabré cuidarla a ella y a su familia como cada uno de ellos necesita? ¿Tendré lo necesario dentro de mí para poder hacer frente a esta situación? Con la llegada del primer paciente a la consulta, siento la caricia de otros dedos sobre mi corazón, presionándolo también según me doy de bruces con mi nueva realidad.

Nunca he trabajado con niños ni en Atención Primaria. De nuevo, todo el miedo y todas las dudas vuelven a mí. Siempre me sucede ante lo desconocido.

Miro al niño de 3 años frente a mí, sonriendo a la espera de la vacuna, sujeto entre los brazos de su madre. Deja de hacerlo en cuanto la aguja atraviesa su piel.

La siguiente paciente es una niña más mayor, de 14 años recién cumplidos. Le tiene fobia a las agujas, pero con su padre a un lado intentando tranquilizarla, y conmigo al otro intentando distraerla, conseguimos superar el reto en un abrir y cerrar de ojos.

Poco a poco, voy cogiendo confianza en mí misma en mi nuevo puesto. La presión de la mano se afloja y consigo respirar mientras realizo los diferentes exámenes de salud. El último ha sido al pequeño de una familia de ocho hermanos. Por suerte, era al único al que le tocaba.

Estoy terminando de realizar un vendaje funcional en el tobillo a una niña de 12 años que se ha caído en el patio del colegio, cuando reparo en la hora que es. En cuanto termino, me despido de ella entregándole una pegatina en la que aparece un perro y un gato jugando.

Sonrío cuando la veo irse feliz cogida de la mano de su madre.

Me reúno con Miriam y me doy cuenta de que me siento realmente cansada. Por el momento, mi primer día de trabajo en la consulta de pediatría está siendo realmente satisfactorio, pero, al mismo tiempo, tener todas las alertas activadas dentro de mí me está resultando agotador. Aunque esto no es nuevo para mí, es algo que experimento con cada cambio de puesto de trabajo. Aun así, me siento orgullosa de mí misma por cómo ha transcurrido la mañana hasta ahora.

La primera visita domiciliaria de Carolina

Caminamos hasta el refugio de nuestra próxima paciente. Aunque todavía no la conozca, intuyo que este va a ser uno de los momentos más complicados a los que voy a tener que enfrentarme. De nuevo, noto una mano invisible presionando fuerte mi corazón.

—No estés nerviosa —me intenta tranquilizar Miriam, que parece leer mis pensamientos, una vez hemos llamado al timbre—. Es una familia encantadora.

La puerta principal se abre, dándonos paso. En cuanto pongo un pie en el acogedor hogar de los García, una ráfaga de calor mezclada con el olor de la madera de los muebles del lugar me acaricia.

—Bienvenidas, adelante —nos saluda Ángela—. ¿Qué tal te está tratando el inicio de semana, Miriam?

De pronto, se oye como unos pequeños pasos bajan por las escaleras a toda velocidad.

—¡Miriam!

—Ahora genial —le responde mi compañera a la madre de las gemelas, recibiendo el abrazo de la que intuyo, por su gran vitalidad, es la hermana sana de las dos—. ¿Qué tal estás, Alicia? —Tú no eres Inés —observa esta, analizándome, sin responder la pregunta.

—Se ha puesto malita —contesta Miriam.

Sus pequeños labios dibujan una mueca.

—¿Como mi hermana?

—Parecido, pero diferente —le responde dulcemente. Se agacha hasta nivelar sus ojos con los de ella—. Inés se ha roto una pierna esquiando este fin de semana.

—¡Auch! —exclama, imaginando la situación.

—Ella es Carolina, otra de nuestras fantásticas enfermeras —me guiña el ojo y señala a cada integrante de la familia, en orden según me los presenta—. Ellos son Ángela y Tomás y ella, Alicia. Son los padres y hermana de Amalia.

—Encantada de conocerles —les saludo tímidamente.

—¡Ah, por favor! No nos hables de usted, vamos a pasar mucho tiempo juntos. No es necesario ningún formalismo —me pide Tomás—.

¿Queréis pasar a saludar a Amalia? Está en su habitación descansando.

—Nos han comentado que ha pasado una mala noche, ¿verdad? —pregunta Miriam. Ángela y Tomás asienten—. ¿Hemos conseguido controlar el dolor?

—Vuestras compañeras le han modificado la medicación de base, y entre eso y los rescates de morfina que le hemos puesto ha conseguido dormirse —cuenta Ángela—. Eso me recuerda que necesitaremos que nos dejes algún rescate más de morfina. Prácticamente no nos quedan —se dirige a mí para que lo tenga en cuenta.

Miro a mi alrededor de manera disimulada según avanzamos en dirección a la habitación de Amalia. Lo primero en lo que reparo es en que Alicia ya no está con nosotros cuando echamos a andar.

La casa de los García, decorada principalmente por muebles de madera y cuadros y fotografías allá donde uno mire, resulta increíblemente cálida y acogedora. Miro rápidamente una de las fotos que decora las escaleras. En ella se encuentran los cuatro miembros de la familia, sonriendo felizmente a la cámara. No dudo de la naturalidad de ninguna de esas sonrisas, lo cierto es que parecen felices. Me pregunto de hace cuánto será esa imagen ya que, al menos Alicia, no parece estar demasiado cambiada.

La puerta de la habitación de Amalia está decorada con un letrero rosa y morado con su nombre. Se encuentra entreabierta, por lo que escucho a las hermanas hablar detrás de ella. Parece que el motivo de nuestra visita ya está despierta.

Tomás abre por completo la puerta, revelándonos a las gemelas al otro lado de ella.

Algo dentro de mí se rompe en cuanto mis ojos se posan en Amalia. A pesar de ser tan iguales, el contraste entre ellas es escalofriante.

Trago saliva conforme nos acercamos.

Alicia, con su fuerza y energía, se levanta de un salto del suelo, haciendo ondear su largo cabello castaño. Amalia, pequeña, delgada y frágil en comparación con su hermana, se levanta despacio del sillón junto a su ventana.

—Mira quiénes han venido a verte —les dice su madre, señalándonos.

—¿Qué tal estás, bonita? —le pregunta Miriam, acercándose.

Dejamos nuestras mochilas con todo el material necesario a un lado de la habitación antes de adentrarnos en ella.

—Bien —responde Amalia, encogiéndose de hombros. Nos enseña una hoja llena de colores—. Me lo ha regalado Martina, mi mejor amiga del colegio. La echo de menos.

—¡Pensaba que yo era tu mejor amiga!

—Tú eres más que eso —le responde a su hermana, con una débil sonrisa fruto del cansancio, que se asoma desde detrás de la sonda nasogástrica. De pronto, sus marrones ojos decorados por ojeras me miran con interés—. A ti no te conozco. ¿Dónde está Inés?

—Se ha roto la pierna esquiando. Está en casa recuperándose —se me adelanta Alicia, sin darme opción a responder—. Ella se llama Carolina. Dice Miriam que también es una enfermera fantástica.

Su comentario hace que una sonrisa dibuje mi rostro. Observo cómo Amalia mira cariñosamente a su hermana y se me encoge el corazón.

Con su mirada lejos de la mía, analizo cada detalle de ella.

A diferencia de su gemela, Amalia no presume de una larga melena, ni siquiera de una corta. Más bien, de lo contrario, producto de la quimioterapia, que se la arrebató. Su aspecto, extremadamente delgado junto con su palidez, reflejan su debilidad. A pesar de ello, se ve increíblemente adorable vestida con un pijama rosa lleno de corazones en unos tonos más oscuros, por el que asoma una vía central conectada a una bomba de infusión.

De pronto, noto el picor en los ojos de las lágrimas amenazando con salir. Me repito a mí misma que, ahora mismo, delante de la familia, no me lo puedo permitir.

—Me encanta tu pijama —le digo con una sonrisa—. El rosa te queda estupendo —sus ojos parecen iluminarse.

—¡Alicia tiene el mismo en morado! —se gira hacia su hermana—. ¡Enséñaselo!

—Lo eché a lavar ayer. Se me cayó un poco de puré encima… —Veo cómo a Tomás, a mi lado, se le escapa una pequeña risa.

—Se lo enseñamos el próximo día que vengan, ¿os parece? —propone Ángela. Ambas asienten, satisfechas.

Miriam señala la cama, antes de dirigirse a Amalia:

—¿Nos sentamos un poco y nos cuentas qué tal te encuentras y cómo has pasado la noche? —se apoya en el borde del colchón, invitando a la gemela vestida de rosa a que se una a ella.

Amalia se acerca despacio y se sienta en la cama con dificultad. Cuando empieza a relatarle lo sucedido unas horas antes y continúa respondiendo preguntas acerca de su sintomatología, percibo cómo la madre de las gemelas, a mi derecha, se seca velozmente una lágrima. Espero antes de actuar, pero lo hago en cuanto veo que ese gesto se repite.

—¿Qué tal si te doy esos rescates de morfina de los que hemos hablado? —le digo, lo suficientemente alto como para que puedan escucharme las personas a nuestro alrededor.

Miriam frunce el ceño en mi dirección, pero, en cuanto posa su mirada en Ángela, asiente comprendiendo la situación.

Cojo la mochila con la medicación para que la excusa elegida para huir de la habitación sea creíble y nos encaminamos fuera. Me lleva a otra de ellas que, por su aspecto similar a la de su hermana, parece la de Alicia. Cerramos la puerta a nuestras espaldas.

—¿Estás bien?

En cuanto la pregunta abandona mi boca, Ángela se rompe ante mí. Se sienta en una de las sillas junto al escritorio, siendo esta, probablemente, lo único que la mantenga lejos de derrumbarse ahora mismo. Me siento a su lado.

—Verlas juntas siempre ha sido el mayor regalo que me ha dado la vida —me explica desconsolada entre lágrimas—. Se supone que cuando te dan un regalo no te lo pueden arrebatar… ¿Por qué la vida me lo está quitando? ¿Por qué se lo está quitando a ellas?

Me quedo en silencio, sin saber qué contestar. Porque no tengo la respuesta y sé que ella no la quiere. Porque no la hay ni la va a haber nunca. Porque sé que lo único que quiere es que su familia siga siendo parte de ella y que cada una de sus partes sea lo que componga su familia.

Así pues, no digo nada. Me acerco a ella y pongo mi mano sobre la suya, haciéndole saber que estoy aquí. No tengo la solución a sus problemas, pero, con este gesto, quiero que sepa que voy a estar para acompañarle durante todo el proceso. Pase lo que pase.

—Perdona —se disculpa secándose las lágrimas—. Por muchas veces que me hayan explicado su diagnóstico y por mucho que me hayan dicho qué es lo que puedo esperar de él, es imposible asimilarlo.

—No tienes que pedir perdón por sentir tus emociones, sobre todo en una situación como esta —le digo, con mi mirada fija en la suya.

—Las noches son lo peor —me confiesa—. Hay veces en las que Amalia duerme tranquila, ya sea con su hermana o por su cuenta, pero cuando sucede lo contrario, todo se vuelve un infierno. Verla sufrir por dolor es horrible.

—No debe de ser nada fácil —coincido con ella.

—Es muy complicado ocultárselo a Alicia cuando pasa —continúa, apartándose cada lágrima que se abre camino—. La oigo llorar en su habitación cuando esto sucede. Siempre está a su lado, pero a veces le es imposible soportarlo.

Asiento, comprendiendo.

—Me gustaría que todo saliera bien, pero tampoco quiero aferrarme a una esperanza inexistente —comienza de nuevo—. Hace unos meses nos hablaron de un ensayo clínico que todavía no estaba aprobado. Les hicieron una serie de pruebas a ambas para ver si las células de Alicia son compatibles con las de Amalia, ya que es necesaria esa compatibilidad específica entre hermanos. Nunca llegamos a saber el resultado porque finalmente aquel ensayo clínico no se aprobó —me mira una vez más, con la pena reflejada en sus ojos—. Es injusto que tengan que vivir esto a su edad. Muy injusto.

—Lo es, Ángela. Por eso es completamente normal que haya momentos como estos en los que tanto tú como Tomás o las hermanas os sintáis desbordados por la situación —asiente, mientras continúo hablando—. Estamos aquí para todo lo que necesitéis, cuando lo necesitéis.

Me coge la mano y fuerza una pequeña sonrisa.

—Gracias. Tomás y yo os lo agradecemos profundamente —me asegura—. Por esa parte tanto las gemelas como nosotros estamos bien cubiertos. La familia siempre está pendiente, al igual que los amigos.

—Me alegra oír eso —le doy un pequeño apretón en la mano—. ¿Os han puesto en contacto en algún momento del proceso con algún otro tipo de profesional? ¿Como por ejemplo un psicooncólogo?

Asiente varias veces.

—Tomás y yo lo hemos probado. Ambos estamos muy contentos con Patri. Amalia y Alicia fueron a una primera consulta, pero acabaron agobiadas al tener que hablar con una desconocida sin entender realmente por qué. Saben lo que le sucede a Amalia, pero no ven la necesidad de hablarlo con ella, y nosotros lo respetamos.

—Es comprensible. Me alegro de que os resulte útil a vosotros.

—Gracias —alcanza un paquete de pañuelos y se seca las últimas lágrimas con uno de ellos. Libera un largo suspiro—. Estoy bien, solo ha sido un momento.

—¿Estás segura? —asiente repetidas veces—. Podemos quedarnos y hablar un rato más, lo que tú necesites.

—No es necesario. Has hecho incluso más de lo que cualquiera podría pedir. La verdad es que no podemos quejarnos con vosotras.

Es un gusto teneros por aquí en estos momentos tan difíciles —me asegura—. Muchas gracias, Carolina.

Nos levantamos y nos encaminamos a diferentes lugares, yo a la habitación de Amalia y ella al baño a lavarse la cara antes de volver a ella.

Allí me vuelvo a encontrar con el resto de la familia y, mientras Miriam dialoga con Tomás y posteriormente con Ángela también, yo me dedico a hablar con las gemelas, que se interesan por conocerme y porque yo las conozca a ellas.

Carolina avanza en su aprendizaje como enfermera comunitaria

Los días pasan, uno tras otro, y cada vez conozco y comprendo más de qué se trata realmente mi trabajo como enfermera comunitaria.

Por ello, poco a poco, los nervios de los primeros días se desvanecen, junto al miedo y la incertidumbre.

Algunos días me toca hacer analíticas o poner vacunas durante horas. Otros, dedico el tiempo a realizar exámenes de salud a niños de todas las edades, para asegurarme, junto con Miriam, de que están sanos durante todas las etapas de su crecimiento. Hay mañanas en las que, sin previsión alguna, se presentan niños, acompañados por sus padres, con algún tipo de alteración que trabajamos en equipo para solucionar. En otras ocasiones, visitamos domicilios en los que se requieren nuestros cuidados y atención… Y muchas otras cosas que, todavía, voy descubriendo en cada jornada laboral, ya que ningún día es igual que el anterior ni el que está por venir. Porque, por mucho que atienda a la población infantil y a su familia, todas son diferentes entre ellas.

Tres semanas después de mi inicio de contrato, como cada mañana, entro a mi consulta. Miro a mi alrededor como aquel primer día, pero ya ningún rincón de esta se me hace desconocido. Dejo mis cosas en el armario detrás de la mesa y observo la pared, del mismo blanco sucio que percibí aquel día.

Hay un dibujo nuevo pegado sobre ella, junto a una de las ventanas. Está hecho a cuatro manos por Amalia y Alicia, que aparecen en el dibujo junto a dos personas más: Miriam y yo. Sonrío al verlo de nuevo y recordar la ilusión con la que me lo entregaron. Es el primer dibujo que me ha regalado un paciente y no podría ser más especial.

Pienso en ellas y en cómo habrán pasado el fin de semana y el inicio de esta, ya es martes y ayer tuve el día libre, mientras enciendo el ordenador. De pronto, veo una nota firmada por Miriam junto a este:

«He salido a primera hora a casa de los García.

Ven cuanto antes. Hay noticias.»

Haciendo frente a una situación ineseperada

Con el corazón desbocado, cojo la mochila que llevamos a las visitas domiciliarias y salgo velozmente de la consulta. Ni siquiera miro la agenda de hoy. No me parece importante teniendo en cuenta lo que intuyo que ha sucedido con Amalia.

Me subo al coche para llegar cuanto antes y conduzco hasta el hogar de la familia García. Cuando mis ojos dan con él, ven una ambulancia parada frente a la puerta. De pronto, las lágrimas comienzan a amenazar con salir. No puede ser que haya sucedido.

La puerta principal se encuentra abierta, por lo que me abalanzo a ella. Por el sonido de las voces, estas provienen de arriba. Estoy segura de que es de la habitación de Amalia, ahí es donde habrá sucedido.

Subo las escaleras a toda velocidad y, cuando atravieso la puerta, la habitación está atestada. En ella se encuentra Miriam, junto a los padres de Amalia y su hermana, y tres personas uniformadas. No consigo ver al motivo de mi preocupación, ya que el gran número de personas me bloquea la visión directa de la habitación.

—¡Carolina! —escucho, de pronto—. ¡Estás aquí!

Pero ninguno de los presentes ha abierto la boca y, en el tono de voz de la persona que ha pronunciado esas palabras, no he escuchado nada más que… alegría.

De pronto, se abre un pasillo que me deja ver a la persona sobre la cama.

Observo a Amalia, como si hubiera visto a un fantasma, levantándose para saludarme. Me acerco, despacio y confundida, pero, sobre todo, aliviada.

—¿Qué está pasando? —pregunto. Recibo a Amalia entre mis brazos mientras noto a Alicia rodeándome por la espalda.

—Se la llevan al hospital —me responde Miriam, con una sonrisa increíblemente brillante—. Hay un ensayo clínico en marcha para el que Amalia cumple el perfil.

—¿No es fantástico? —comenta Alicia.

Me agacho y observo a las dos al mismo tiempo, tan diferentes, pero tan iguales a la vez; tan llenas de amor y de cariño por la otra y por los demás. Las envuelvo entre mis brazos mientras dejo que alguna lágrima deslice por mis mejillas.

—Es genial.

Noto una mano sobre mi hombro y, cuando me giro, tengo a los padres de las gemelas frente a mí.

—Tal vez la esperanza no es tan inexistente después de todo —me dice Ángela. Tomás la estrecha entre sus brazos.

—Tal vez no lo sea —respondo.

Amalia, Alicia, las estrellas fugaces y la esperanza

Miro al oscuro cielo nocturno y pido un deseo antes de que la luz que lo rasga se desvanezca. En tan solo un pestañeo dejo de ver la estrella fugaz que lo ha atravesado.

Por un instante, cuando esto vuelve a suceder, parece que el mundo se cae. Una vez tras otra, el cielo se ilumina y las luces se precipitan hasta que desaparecen.

Las brillantes estrellas colorean el lienzo sobre el que pasan en esta despejada noche de primavera; las nuevas historias a punto de ser contadas desfilan ante nosotras.

Mi hermana gemela, a mi lado frente a la ventana de mi habitación, abre la boca, llena de admiración por las que parpadean con intensidad.

Lo hacen con tanta fuerza que la mantienen asombrada.

Noto cómo sus brazos intentan alcanzarme, por lo que me acerco a mi hermana y me refugio en ellos mientras observamos la lluvia de estrellas.

—Te quiero, Alicia.

—Te quiero, Amalia.

Levanto la mirada y la observo y, por primera vez en mucho tiempo, sé que una de esas historias que escriben las estrellas que se encuentran desfilando sobre nosotras es la mía; la nuestra.

Tercer Premio Relatos de la Cátedra de Enfermería familiar y comunitaria

MÁS ALLÁ DE LAS FRONTERAS EN LA ENFERMERÍA COMUNITARIA

Teresa Pozo Rico

Emma y Alexander eran dos jóvenes apasionados por ayudar a los demás. Desde que se conocieron en la universidad, compartieron el deseo de marcar una diferencia en el mundo, especialmente en aquellos lugares donde la atención médica era escasa o inaccesible.

Juntos, soñaban con ser enfermeros comunitarios y llevar atención médica y cuidado a comunidades en países en vías de desarrollo.

Después de años de estudio y preparación, finalmente llegó el día en que Emma y Alexander se embarcaron en su aventura humanitaria.

Se trasladaron a Mali, un pequeño país en África, donde las condiciones de vida eran difíciles y la atención médica era limitada. Allí, comenzaron a trabajar en un centro de salud comunitario, brindando asistencia a personas que nunca habían tenido acceso a servicios médicos adecuados.

Los días eran largos y agotadores, pero Emma y Alexander se sentían llenos de gratitud y satisfacción cada vez que podían aliviar el dolor de alguien o salvar una vida. Trabajaban incansablemente, atendiendo a pacientes con diversas necesidades médicas, desde heridas simples hasta enfermedades graves y complicadas.

Un día, mientras recorrían a pie una remota aldea en busca de personas que necesitaran asistencia, se encontraron con una anciana llamada Amina. Amina había estado luchando con una infección en su pierna durante semanas y no había podido recibir tratamiento adecuado. Emma y Alexander la llevaron de regreso al centro de salud y cuidaron de ella con amor y dedicación. A medida que pasaban los días, Amina comenzó a recuperarse y agradecía a los dos jóvenes enfermeros por haberle salvado la vida.

Con el tiempo, Emma y Alexander se convirtieron en figuras queridas en la comunidad. Los niños los saludaban con entusiasmo cuando los veían pasar, y los adultos los respetaban profundamente por su compromiso y compasión. Emma aprendió a hablar el idioma local con fluidez, lo que les permitía comunicarse mejor con los pacientes y brindarles un cuidado más personalizado.

Además de brindar atención médica, Emma y Alexander también se dedicaban a programas de educación sobre salud e higiene en la comunidad. Organizaban talleres sobre nutrición, prevención de enfermedades y métodos de higiene para mejorar la calidad de vida de las personas.

Emma y Alexander no solo se dedicaban a brindar atención médica básica en su labor como enfermeros comunitarios, sino que también se esforzaban por innovar y mejorar las técnicas de enfermería necesarias para abordar problemas de salud específicos en la comunidad.

Uno de los temas que les preocupaba especialmente era el riesgo cardiovascular en adultos y la desnutrición en niños.

Un día, durante una de sus sesiones de Educación en Salud, Emma y Alexander presentaron un taller sobre la importancia de la nutrición, incluso con las dificultades reales que imperaban en la aldea para la consecución de alimentos, pero poniendo el énfasis en la utilización eficaz de los recursos y la creación de grupos de ayuda muta proactiva. Utilizaron gráficos y material educativo especialmente diseñado para la población local, lo que ayudó a los pacientes a comprender mejor su enfermedad y los pasos que podían tomar para mejorar su calidad de vida.

Además, se dieron cuenta de que muchas personas en la comunidad desconocían modos de prevenir la desnutrición, aprovechando los recursos reales del entorno. Decidieron, entonces, adaptar y personalizar programas de autocuidado para cada paciente, brindándoles un enfoque más individualizado y efectivo para el manejo de su condición.

Estos dos jóvenes enfermeros comunitarios también comprendían la importancia de abordar las desigualdades en la salud de las comunidades, especialmente en el contexto del medio rural en el que trabajaban. El territorio en el que se encontraban desencadenaba diversas condiciones de desigualdad que afectaban la situación de salud de las personas que vivían allí. Por esta razón, se propusieron elaborar y registrar proyectos y planes de cuidados específicos que se adaptaran a las necesidades particulares de cada comunidad.

En una de sus visitas a la aldea remota de Koribondo, se dieron cuenta de que existía un fuerte vínculo entre las personas integrantes de la comunidad, y que este apoyo mutuo era un activo valioso para la salud de todos. Decidieron fomentar y difundir la identificación de estos activos para la salud, lo que permitiría fortalecer la comunidad y mejorar su bienestar general.

“El territorio como parte de los ejes de desigualdad condiciona la situación de salud de las comunidades”, explicaba Emma durante una reunión con los líderes comunitarios. “Por eso, es crucial que trabajemos juntos para elaborar proyectos y planes de cuidados que se ajusten a las necesidades específicas de cada lugar y de cada persona”.

Alexander asentía y añadía: “En el medio rural, la unión entre las personas es un recurso valioso que debemos potenciar. Fomentar el registro y la difusión de los activos para la salud en la comunidad nos ayudará a fortalecer ese vínculo y a promover la salud y el bienestar de todos”.

Después de días de arduo trabajo en la comunidad remota de Koribondo, Emma y Alexander se reunieron con otros colegas en una pequeña sala de la clínica. Allí, se encontraron con un equipo de gestión que había llegado para realizar una capacitación sobre modelos de gestión en atención de la salud.

El líder del equipo de gestión comenzó la presentación hablando sobre diferentes enfoques de gestión, entre ellos, la gestión humanizada y el profesionalcentrismo. Describió cómo cada enfoque se centraba en aspectos diferentes de la organización y su funcionamiento.

Emma se interesó especialmente en la gestión humanizada, que se enfocaba en el bienestar de todos los miembros de la organización, tanto empleados como clientes o usuarios. Le pareció fascinante la filosofía detrás de este enfoque, que sostenía que el éxito de la organización dependía de la felicidad y satisfacción de las personas que la conformaban.

Por su parte, Alexander encontró atractivo el enfoque del profesionalcentrismo, que ponía un énfasis especial en el papel de los enfermeros en el éxito de la organización. Le pareció que este enfoque reconocía la importancia de los enfermeros como agentes de cambio en el campo de la atención de la salud.

A medida que las estrategias que habían diseñado se iban implementando, Emma y Alexander notaron cómo los principios de la gestión humanizada y el profesionalcentrismo se entrelazaban con la forma en que ellos abordaban su trabajo como enfermeros comunitarios.

Ambos se esforzaban por ofrecer una atención personalizada y centrada en el usuario, al tiempo que trabajaban en su propio desarrollo profesional y en el de sus compañeros de equipo.

Después de varios meses viviendo en la comunidad de Koribondo, nuestros jóvenes enfermeros se estaban familiarizando profundamente con la realidad sociodemográfica de la comunidad. Emma y Alexander llevaban varios meses trabajando y cada día descubrían nuevos retos y oportunidades para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

En el transcurso de su experiencia, ambos se dieron cuenta de la estrecha relación entre las variables sociodemográficas y la calidad de vida de la comunidad. Observaron que las condiciones de salud física y mental eran precarias, las relaciones sociales eran esenciales pero frágiles, y el medio ambiente necesitaba una mayor atención y cuidado.

Una tarde, mientras reflexionaban sobre cómo podrían abordar estos aspectos fundamentales, Emma y Alexander tuvieron una revelación.

Así que decidieron crear un Grupo de Ayuda Mutua que se enfocara en innovar las técnicas de enfermería necesarias para el riesgo cardiovascular. Con esta iniciativa, esperaban marcar una diferencia significativa en la salud y bienestar de la comunidad.

La noticia del proyecto se difundió rápidamente por Koribondo, y tanto los líderes de la comunidad como sus habitantes, mostraron un gran interés en participar. Emma y Alexander organizaron una reunión en el centro de la aldea, donde explicaron con entusiasmo el propósito del Grupo de Ayuda Mutua y cómo cada uno podía contribuir a la construcción de un futuro más saludable y próspero para todos.

En primer lugar, se enfocaron en la salud física. Crearon un pequeño centro de salud con la colaboración de voluntarios locales y algunos recursos que lograron recaudar. Ofrecieron talleres sobre higiene y nutrición, y capacitaron a algunos miembros de la comunidad para brindar atención básica a los enfermos y heridos. Además, organizaron jornadas de vacunación y promovieron la importancia de llevar un estilo de vida activo y saludable, incluso a pesar de las dificultades propias del contexto y de la falta de recursos.

La salud psicológica también se convirtió en una prioridad. Con la ayuda de profesionales de la salud mental, Emma y Alexander llevaron a cabo sesiones de terapia grupal para abordar el estrés, la ansiedad y otras dificultades emocionales que afectaban a algunos miembros de la comunidad. Fomentaron la comunicación abierta y el apoyo entre vecinos, creando un espacio seguro para compartir y escuchar.

En cuanto a las relaciones sociales, se organizaron encuentros regulares entre los habitantes de Koribondo para fortalecer los lazos comunitarios. Celebraron festivales y eventos culturales, promoviendo el respeto y la comprensión mutua. Además, establecieron programas de mentoría para que los jóvenes pudieran aprender de los mayores y viceversa.

El medio ambiente no quedó fuera de la ecuación. Con la participación de todos, llevaron a cabo campañas de potabilización del agua y su distribución equitativa entre los habitantes. También implementaron prácticas sostenibles, como la agricultura orgánica y el cuidado responsable de los recursos naturales.

Con el paso del tiempo, el Grupo de Ayuda Mutua se convirtió en un pilar fundamental para la comunidad de Koribondo. Los habitantes se sintieron más unidos, y el bienestar general mejoró notablemente. Emma y Alexander se sintieron satisfechos al ver cómo su esfuerzo y dedicación estaban imprimiendo una huella significativa en la calidad de vida de los habitantes de Koribondo.

Junto con la comunidad, continuaron trabajando para alcanzar metas más ambiciosas, como disminuir el riesgo de desnutrición en los más pequeños. Implementaron programas de educación sobre la enfermedad y promovieron el acceso a servicios sanitarios de calidad.

Gracias a su perseverancia y empatía, lograron inspirar a otros profesionales de la salud a unirse al proyecto, lo que permitió ampliar la atención y alcanzar más metas en beneficio de la comunidad.

Con el Grupo de Ayuda Mutua como ejemplo de cooperación y solidaridad, la aldea de Koribondo se convirtió en un lugar donde cada habitante podía sentirse parte de un colectivo que se preocupaba por el bienestar de todos. Emma y Alexander encontraron en esta experiencia una nueva faceta de la enfermería comunitaria, una que iba más allá de la atención médica y se centraba en la construcción de una sociedad más saludable, fuerte y unida. El territorio como parte de los ejes de desigualdad ya no fue un obstáculo, sino un reto que era asumido y transformado para fortalecer la comunidad y mejorar la vida de sus habitantes, quienes reconocieron la importancia de sus activos para la salud y el bienestar de todos.

Emma y Alexander estaban emocionados y llenos de gratitud al ver cómo su trabajo en la aldea de Koribondo estaba dando frutos significativos.

Juntos, habían dedicado meses de esfuerzo, empatía y dedicación para mejorar la calidad de vida de esta comunidad en vías de desarrollo. Con pasión y determinación, llevaron a cabo todas las medidas que habían ideado, enfocándose en la promoción de la salud física y psicológica, el fortalecimiento de las relaciones sociales y la protección del medio ambiente.

Con el paso del tiempo, Emma y Alexander notaron un cambio notable en la comunidad de Koribondo. Los miembros estaban más comprometidos con su bienestar y habían adoptado prácticas más saludables en su vida diaria. La desnutrición infantil, que solía ser una preocupación constante, había disminuido significativamente, gracias a las iniciativas implementadas para mejorar la nutrición y la alimentación en la comunidad.

Impresionados por los resultados obtenidos, Emma y Alexander decidieron llevar a cabo un estudio para documentar el impacto positivo de su programa en la calidad de vida de la comunidad. Juntos, diseñaron un experimento en el que compararon dos grupos: uno en la aldea de Koribondo, donde se habían implementado todas las medidas descritas, y otro en la aldea vecina de Usaron, donde aún no se habían adoptado estas iniciativas.

Los dos enfermeros se sumergieron en la recopilación de datos, entrevistando a los miembros de ambas comunidades y utilizando cuestionarios estandarizados para medir la percepción de la calidad de vida en cada grupo. También llevaron a cabo exámenes médicos y análisis estadísticos para evaluar las diferencias en la prevalencia de enfermedades y la salud física de los habitantes.

Después de meses de trabajo, finalmente tuvieron los resultados del estudio en sus manos. Para su sorpresa y alegría, la prueba de t de Student mostró que inicialmente no había diferencias significativas entre los grupos en la percepción de la calidad de vida. Esto significaba que ambos grupos estaban en un nivel similar antes de que Emma y Alexander comenzaran su labor en Koribondo.

La prueba de Levene también les dio buenas noticias, ya que demostró que la varianza de las mediciones en ambos grupos era similar, lo que garantizaba que el diseño experimental fuera válido y confiable.

Finalmente, la prueba de ANOVA/MANOVA les brindó resultados excepcionales. Se observó un aumento significativo en la calidad de vida percibida por los miembros de la comunidad de Koribondo. Los habitantes de esta aldea se sentían más felices, saludables y satisfechos con su vida, gracias a las intervenciones llevadas a cabo por Emma y Alexander.

Además, el análisis estadístico demostró una disminución real y empírica en la prevalencia de enfermedades en Koribondo, especialmente en lo que respecta a la lucha contra la desnutrición infantil. Los esfuerzos para mejorar la nutrición y la alimentación habían dado resultados notables, y los niños ahora estaban más fuertes y sanos que nunca.

Emma y Alexander estaban abrumados de alegría y emoción al ver que su trabajo había sido reconocido por la comunidad científica.

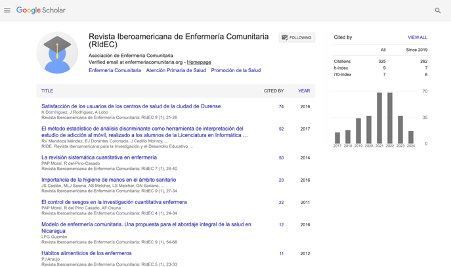

Juntos, redactaron un artículo para una revista especializada en salud pública y desarrollo comunitario, compartiendo los detalles de su experiencia y los resultados obtenidos.

La publicación de su artículo fue recibida con entusiasmo y aplausos, ya que representaba una contribución significativa al campo de la salud comunitaria. Emma y Alexander se sintieron honrados de poder compartir su conocimiento y experiencia con otros profesionales y así inspirar a más personas a dedicarse a la labor de enfermeros comunitarias en países en vías de desarrollo.

Desde ese momento, Emma y Alexander continuaron su trabajo con la misma pasión y dedicación en Koribondo y en otras comunidades necesitadas. Sabían que su labor era un paso importante para lograr un cambio positivo y sostenible en la vida de las personas y que, a través de su compromiso y amor por su trabajo, podían marcar una diferencia significativa en el mundo.

Así, juntos, Emma y Alexander se convirtieron en un ejemplo de cómo la enfermería comunitaria podía generar un impacto positivo y transformador en las vidas de las personas y las comunidades más vulnerables. Su labor continuó siendo una fuente de inspiración para muchos, y su legado perduró en la aldea de Koribondo y más allá, como un recordatorio del poder del cuidado, la empatía y la dedicación en el camino hacia un mundo más saludable y equitativo.

Un día, mientras estaban en el centro de salud, recibieron la noticia de que había llegado un cargamento de suministros médicos y medicamentos donados por una organización internacional. Emma y Alexander no podían contener su emoción y gratitud. Los suministros ayudarían a mejorar enormemente la calidad de la atención médica que podían brindar a sus pacientes.

En los meses que siguieron, Emma y Alexander continuaron trabajando incansablemente para brindar atención médica y cuidado a quienes más lo necesitaban. Cada día, se levantaban con un corazón lleno de gratitud y dedicación a su labor humanitaria.

Su historia se convirtió en una inspiración para muchas personas, y su dedicación y amor por la comunidad en la que trabajaban se extendieron como un mensaje de esperanza y compasión.

Emma y Alexander encontraron su propósito en la vida y se dieron cuenta de que, a través de su trabajo como enfermeros comunitarios, habían encontrado el sentido más profundo de la conexión humana y el significado de la vida misma. Juntos, continuaron dedicándose a hacer del mundo un lugar mejor, un acto de amor que trascendía fronteras y culturas, y que dejaba una huella imborrable en el corazón de cada persona a la que habían tocado con su cariño y cuidado.

FIN