Desarrollo cronológico de la evolución de Enfermería y de la especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria en España

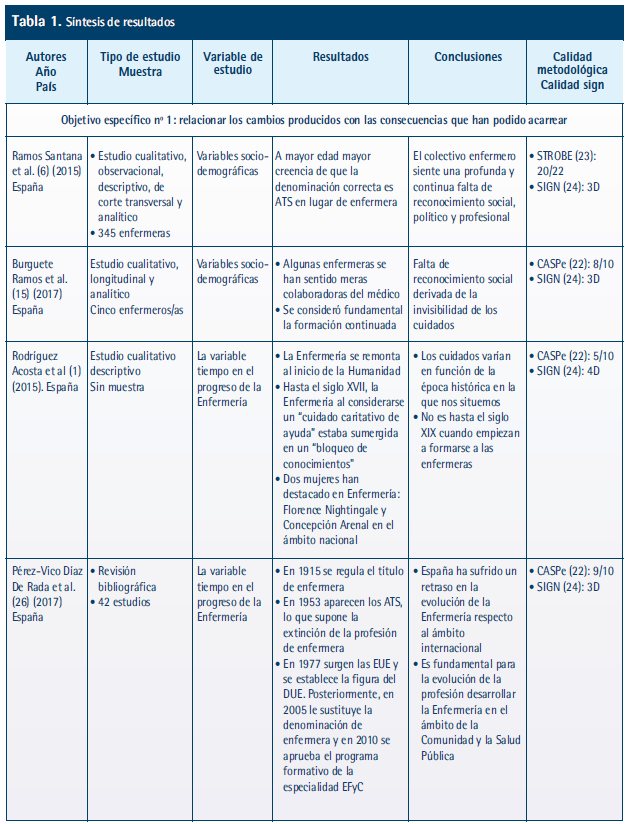

La Enfermería se remonta al inicio de la humanidad, desempeñando un papel fundamental a lo largo de la historia. Durante el cristianismo apareció la figura de Febe, la primera enfermera visitadora de la historia (1).

En la primera mitad del siglo XIX, las aportaciones de Concepción Arenal en el ámbito nacional, como precursora de la visitadora sanitaria y Florence Nightingale de carácter internacional como la primera enfermera de salud pública (1,25), fueron fundamentales para el desarrollo de la Enfermería comunitaria.

En 1859, Flocence Nightingale publicó las Notas de Enfermería y un año después abrió la Primera Escuela de Enfermería (1,26).

En 1862, Rathbone, en contacto con Florence Nightingale, fundó la Asociación de Enfermeras de Distrito, que tenía por objeto establecer un servicio permanente de enfermeras a domicilio. Se considera la primera escuela de Enfermería de Salud Pública del Mundo (25,26). Sin embargo, no es hasta 1896 cuando se abrió la primera escuela de Enfermería en España llamada Escuela de Enfermeras de Santa Isabel de Hungría (18,26).

Posteriormente, en 1902, se estableció en España un programa de enseñanza a partir de la Ley de Instrucción Pública de 1857 (1). Aunque se hablaba de Enfermería, matronas y practicantes no fue hasta 1915 cuando se reguló el título de enfermera al aprobarse el primer plan de estudios con carácter nacional. La expedición del título oficial de enfermera, fue la primera normativa legal que impulsó el proceso de profesionalización de la Enfermería en España (25,26).

Como consecuencia de la falta de personal, en las décadas de los años 20 y 30 se crearon varias instituciones docentes. Así surgieron la Escuela Nacional de Puericultura en 1923 (24), la Escuela Nacional de Salud en 1924 (25), la Escuela de Visitadoras Puericultoras en 1926 y la Escuela Nacional de Enfermeras Visitadoras en 1932 (24,25).

Otro hecho importante en el desarrollo de la profesión fue la creación de la Asociación Profesional de Visitadoras Sanitarias en 1934. La primera iniciativa de la asociación fue la puesta en marcha de una publicación trimestral: “La Visitadora Sanitaria. Boletín de la Asociación Profesional de Visitadoras Sanitarias”, cuya finalidad era divulgar las noticias de carácter profesional, publicar artículos técnicos para favorecer la formación continuada y poner en contacto a las profesionales (25).

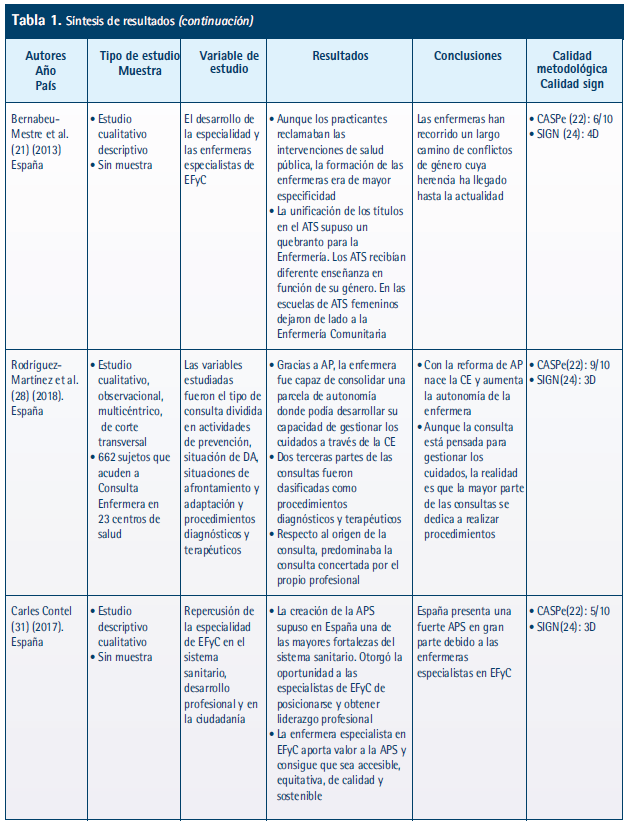

A raíz de la reforma sanitaria de la Segunda República, en 1935 los practicantes pasaron a integrarse en el nuevo organigrama sanitario al constituirse el Cuerpo de Practicantes de Asistencia Pública Domiciliaria. Este hecho gestó el conflicto entre enfermeras y practicantes. Los practicantes reclamaban la exclusividad de las intervenciones de Salud Pública, aunque la formación de las enfermeras era de mayor especificidad, al incluir materias de Salud Pública y de acción social. Por tanto, era la enfermera la profesional que prestaba los cuidados que necesitaban los enfermos mientras que el practicante realizaba las técnicas (21).

La solución a este conflicto pasó por la creación del título oficial de enfermera, suprimiendo todos los existentes, incluso el de practicante. Sin embargo, los practicantes rechazaron la propuesta, sus argumentos se basaban en consideraciones que pretendían poner en valor la masculinidad, ya que consideraban que las actividades de Salud Pública no eran adecuadas para mujeres (21).

En 1936, con la Guerra Civil Española el proceso de institucionalización de la Enfermería de Salud Pública se vio interrumpido (25). Se paralizó la formación de enfermeras, matronas y practicantes. Durante este periodo quienes se encargaban de la asistencia en los hospitales eran mujeres jóvenes que no tenían la formación adecuada para llevar a cabo los cuidados (18,26).

A lo largo de las décadas de 1950, 1960 y 1970, la situación fue empeorando para las enfermeras (21). El RD de 4 de diciembre de 1953 produjo la unificación de matronas, enfermeras y practicantes en una sola profesión, ATS, masculino y femenino. El plan de estudios de los ATS se publicó por completo en 1955 (26).

La instauración del título de ATS supuso un importante freno al proceso de profesionalización de la Enfermería en España y un retroceso en lo conseguido hasta el momento, las enfermeras perdieron su nombre y tuvieron que asumir una nueva denominación que no se correspondía ni con su historia ni con sus funciones basadas en los cuidados de salud (25,26). La nueva titulación ponía el énfasis en lo que los practicantes reivindicaban, su carácter auxiliar y técnico así como la diferenciación de contenidos de la enseñanza en función del género (21,18).

Tras la llegada de la democracia y por el RD 2128/1977, la Enfermería se convirtió en titulación universitaria, por lo que desapareció la titulación de ATS, se estableció la figura del Diplomado Universitario en Enfermería (DUE) y se crearon las Escuelas Universitarias de Enfermería (EUE). Es con la inclusión de la Enfermería en el ámbito universitario cuando se retoman las vías de progresión del pasado, apareciendo nuevas asignaturas con un enfoque distinto las anteriores (25).

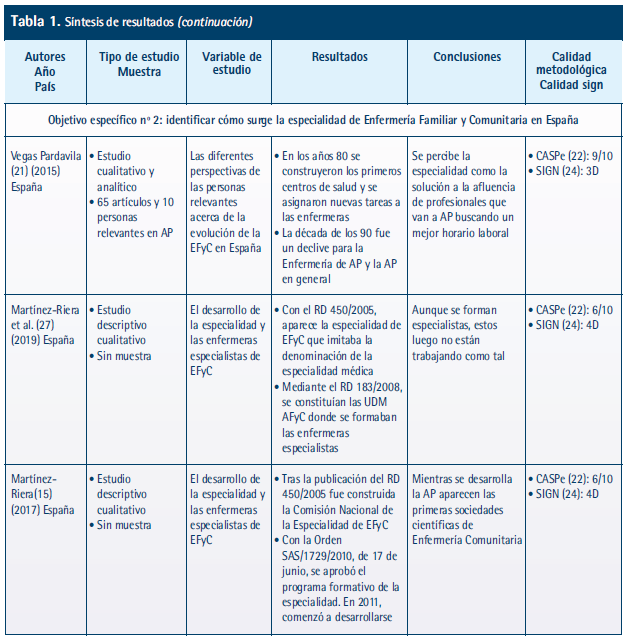

En 1987, se publicó en el Boletín Oficial del Estado el RD 992/1987, de 3 de julio, por el que se regulaba la obtención del título de enfermera especialista. Se crearon siete especialidades entre las que se contemplaba la Especialidad de Enfermería en Salud Comunitaria. Este decreto parecía indicar que se desarrollarían las especialidades enfermeras, pero por diversos problemas no se llegaron a desarrollar en aquel momento, no siendo hasta 2010 cuando apareció la especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria (EFyC) (15,27).

Mediante el RD 450/2005, de 22 de abril, sobre especialidades de Enfermería, se publicaron los programas formativos de seis de las siete especialidades, entre las cuales se encontraba la especialidad de EFyC (15,28,29). La especialidad imitaba la denominación de la especialidad médica a diferencia de cómo había sido descrita en el RD 992/1987, en el que aparecía como Enfermería de Salud Comunitaria (15,27). El primer paso tras la publicación de este decreto fue la construcción de la Comisión Nacional de la Especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria (15).

También fue en 2005 cuando se produjo una modificación de los planes de estudios, pasando así de DUE a enfermera (26). Con el RD 183/2008, de 8 de febrero, se determinó la formación de enfermeras especialistas en EFyC en Unidades Docentes Multiprofesionales de Atención Familiar y Comunitaria (UDM AFyC). De esta forma, las enfermeras se integraban en clara desigualdad, presentando escasa posibilidad de acceso a los puestos de responsabilidad de dichas UDM AFyC (15,27,30) aunque, según Represas-Carrera et al. (30), en el 52% de los casos la presidencia de la subcomisión de docencia de las Unidades Docentes está ocupada por una enfermera.

En el año 2010, con la reforma universitaria, la diplomatura se transformó en Grado en Enfermería (21). Es en el mismo año cuando apareció la especialidad de EFyC, al aprobarse su programa formativo. Un aspecto relevante en la evolución histórica de esta especialidad fue la creación en el año 1994 de la primera sociedad científica española en Enfermería comunitaria, la Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC); a partir de esta primera sociedad científica se crearon otras como la Federación de Asociaciones de Enfermería Comunitaria y Atención Primaria (FAECAP) en 1998, cuyo fin era el de agrupar las diferentes sociedades y asociaciones de las distintas Comunidades Autónomas (CC.AA.). Como resultado del trabajo de las sociedades científicas, en el año 2000 se publicó un documento en el que justificaba la necesidad de desarrollar la especialidad en cuestión (15,26). Sin embargo, Represas-Carrera et al. (30) defienden en su estudio que a pesar de que las Sociedades Científicas de Enfermería Familiar y Comunitaria son conocidas por la gran mayoría de profesionales residentes y especialistas de EFyC que fueron encuestados, solamente la mitad de ellos considera que estas sociedades estaban impulsando el desarrollo de la especialidad.

La especialidad de EFyC abarca tanto la promoción de la salud como la prevención de la enfermedad, epidemiología y administración sanitaria en el ámbito individual y comunitario de la Atención Primaria de Salud (APS). Por tanto, esta especialidad incluye competencias a adquirir y desarrollar en materia de Salud Pública, así como aspectos de docencia e investigación, gestión, calidad y medioambientales. Lo que Rathbone ya proponía hace aproximadamente unos 150 años, no fue capaz de ver la luz en España hasta 2013, año en el cual recibieron la titulación de especialistas en EFyC la primera promoción en España (14,26,29). Debido a que en España la APS supone una de las mayores fortalezas de nuestro sistema sanitario, las enfermeras especialistas en EFyC se encuentran ante una gran oportunidad de posicionamiento y liderazgo profesional (31).

Mediante la Orden SAS/1729/2010, de 17 de junio, se aprobó el programa formativo de la especialidad de EFyC y fue con la Orden SAS/2447/2010, de 15 de septiembre, por la que se aprobó en la convocatoria de la prueba selectiva de 2010, el acceso en el siguiente año a plazas de formación sanitaria especializada para graduados en Enfermería, según la cual se ofertaron las primeras 132 plazas formativas para especialistas de EFyC. Aunque está permitida la formación de Enfermero Interno Residente (EIR) en todas las CC.AA., el número de plazas ofertadas es insuficiente, a pesar de que este aumenta cada año. Además, actualmente muy pocos especialistas en EFyC se encuentran desempeñando su actividad profesional en APS (15,27,30).

Las competencias que debía adquirir el especialista durante su formación se recogen en el Programa Oficial de la Especialidad (POE) (32). Posteriormente, a partir del RD 639/2014, de 25 de julio, se reguló la troncalidad, la reespecialización troncal y las áreas de capacitación específica (15).

Actualmente, aunque once CC.AA. han desarrollado la normativa autonómica de la especialidad de EFyC, no todas han contratado especialistas en esta categoría, reflejo de un lento desarrollo en el ámbito laboral. Además, es la única especialidad de Enfermería en la que no se ha desarrollado la prueba extraordinaria de acceso a la especialidad, solicitada por alrededor de 44.000 enfermeras (15,27). Los datos de 2015 reflejan que en España, el número de enfermeras especialistas en EFyC es un 45% inferior a la media europea (14).

Las especialistas en EFyC han conseguido hasta ahora dos grandes logros. En primer lugar, el reconocimiento de la complejidad y especificidad del trabajo que desempeñan las enfermeras en APS por parte de los demás profesionales, y en segundo lugar han puesto de manifiesto la necesidad de contar con profesionales de Enfermería cualificados que sean capaces de coordinar profesionales y servicios, gestionar la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad así como ponerse al frente del cuidado en el domicilio (14). Estas especialistas tienen la tarea de ser el motor de cambio hacia un nuevo modelo de atención centrado en las personas, fomentando su autonomía e independencia, respetando la toma de decisiones, en el cual el autocuidado en la prevención, promoción y seguimiento de la enfermedad sea el pilar básico de sus intervenciones (14,30). Por tanto, la incorporación de las especialistas es clave para la mejora de APS (14).

Un estudio realizado en Cataluña, al comparar diferentes modelos de gestión, llegó a la conclusión de que al dotar de una mayor autonomía a los equipos de atención primaria (EAP) y al realizar las enfermeras una mayor prevención y promoción de la salud, se consiguió aumentar la capacidad resolutiva, facilitar el acceso a más pruebas diagnósticas y disminuir la lista de espera así como los reingresos hospitalarios (14).

En términos generales, las enfermeras sienten una falta de reconocimiento social, político y profesional derivada de la invisibilidad de los cuidados que otorgan. Por ello, está en nuestras manos continuar con el impulso de la profesión enfermera en busca del beneficio de la población, dando a conocer la especialidad de EFyC así como la función que desempeña. Es fundamental para la población y para la propia evolución de la profesión, seguir desarrollando la Enfermería en el ámbito de la comunidad y la Salud Pública, a la vez que realizar estudios donde se plasme el valor que aporta y el impacto que producen las especialistas en EFyC, porque según Santayana (33): “Aquellos que no recuerdan el pasado, están condenados a repetirlo.”

Conclusión

El esfuerzo histórico de las enfermeras representa la lucha profesional vivida para que la Enfermería se encuentre en el lugar actual, evidenciándose un retraso en el desarrollo de la disciplina en España respecto al nivel de desarrollo internacional. Las enfermeras especialistas suponen una mejora al ser capaces de coordinar profesionales y servicios, gestionar la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad así como ponerse al frente del cuidado en el domicilio. Suponen el motor de cambio hacia un nuevo modelo de atención centrado en las personas, fomentando su autonomía e independencia, respetando la toma de decisiones, en el cual el autocuidado en la prevención, promoción y seguimiento de la enfermedad sea el pilar básico de sus intervenciones.