Autores

1 Andrea Nadal Fuster

1 Alina Ramazanova

2 Carlos Álvarez-Dardet Díaz

- Enfermera. Universidad de Alicante.

- Grupo de Investigación en Salud Pública. Universidad de Alicante.

Dirección de contacto:

Resumen

Objetivo: sobrediagnosticar es diagnosticar un proceso que dejado a su propia evolución nunca produciría daños. El sobrediagnóstico en el cribado de cáncer de mama es un problema de salud pública y un tema de controversia actual entre los investigadores de la materia, pues implica enfermedad iatrogénica asociada a sobretratamiento. Los objetivos de este trabajo fueron valorar la información de sobreadiagnóstico en los programas de detección precoz de cáncer de mama españoles y los rangos de edad recomendados por los mismos.

Métodos: se realizó una revisión de la información disponible en las páginas web de las Consejerías de Sanidad de las 17 comunidades autónomas españolas y las ciudades de Ceuta y Melilla, acerca de los cribados mamográficos en 2017.

Resultados: cinco de los 19 programas de detección precoz de cáncer de mama mencionaban al sobrediagnóstico. Existe una discordancia entre las comunidades autónomas acerca de la información disponible en relación con los rangos de edad recomendados para el cribado mamográfico.

Conclusiones: es preciso considerar una actualización de los programas de detección precoz de cáncer de mama por parte de sus gestores, para que las mujeres beneficiarias tomen decisiones informadas sobre su salud basadas en la mejor evidencia científica disponible.

Palabras clave: sobrediagnóstico ; cribado ; cáncer de mama ; enfermedad iatrogénica

Title: Overdiagnosis, an absent concept in the information for females in the public program of breast cancer screening in Spain

Abstract

Purpose: overdiagnosis is to diagnose a process that left to its own evolution will never produce damages. The overdiagnosis in the screening of breast cancer is a public health problem and a subject of current controversy among researches because it brings iatrogenic disease associated with overtreatment. The aims of this study were to value the the information about overdiagnosis in the Early Breast Cancer Detection Programs of Spain and the age ranges recommended by them.

Methods: a review was made of the information available on the web pages of the Health Ministries of the 17 Spanish Autonomous Communities and the cities of Ceuta and Melilla, about mammographic screening at 2017.

Results: five of the 19 Early Breast Cancer Screening Programs adress the overdiagnosis. There is a disagreement between the Autonomous Communities and spanish cities about the available information related to the suggested age range for mammographic screening.

Conclusions: it is necessary consider an update of the Breast Cancer Early Detection Programs by their managers so that the beneficiearies women can make informed decisions about their health based on the best available scientific evidence.

Keywords: overdiagnosis; Screening; breast cancer; iatrogenic disease

Introducción

Sobrediagnosticar es diagnosticar un proceso que dejado a su propia evolución nunca produciría daños. El sobrediagnóstico asociado al cribado del cáncer de mama es un problema de salud pública de envergadura, puesto que el cáncer de mama es el más habitualmente diagnosticado en España y el que se da con mayor frecuencia en mujeres (1). Un cáncer sobrediagnosticado es aquel que es detectado mediante cribado pero que no se hubiera presentado clínicamente durante la vida del paciente en ausencia de la prueba de detección precoz, es decir, el paciente habría fallecido por otras causas con enfermedad preclínica (2). Es un error pronóstico y no diagnóstico, un desacierto en la previsión del impacto del cáncer en la calidad y expectativa de vida de la persona (3).

La frecuencia de sobrediagnóstico varía según países y franjas de edad, entre el 1 y el 10% en algunos estudios (4) y casi el 50% en otros (5,6).

Resulta complejo saber el pronóstico de un cáncer tras su diagnóstico precoz (3), por lo que actualmente no se puede conocer qué tumores son sobrediagnosticados y cuáles no (1), ya que no se disponen de herramientas discriminatorias eficientes y la única manera de confirmar el sobrediagnóstico es su estudio retrospectivo en la población (3), pero en todo caso el sobrediagnóstico implica un impacto negativo que se debería advertir a las mujeres, pues disminuye la calidad de vida sin aportar beneficio alguno (7).

En España se ha analizado la información que llega a las mujeres sobre beneficios y daños del cribado del cribado del cáncer de mama (8), pero no se ha estudiado en concreto el sobrediagnóstico.

El presente trabajo se llevó a cabo con los objetivos de valorar la información de sobreadiagnóstico en los Programas de Detección Precoz de Cáncer de Mama (PDPCM) españoles y los rangos de edad recomendados por los mismos.

Material y métodos

Este trabajo consistió en una revisión de los programas de cribado de cáncer de mama de cada una de las Consejerías de Sanidad de las 17 Comunidades Autónomas (CC.AA.) españolas y las ciudades de Ceuta y Melilla en el año 2017.

Su finalidad fue la de esclarecer si estos programas contienen información en cuanto al sobrediagnóstico y a los rangos de edad recomendados para la realización de mamografías.

La información incluida en los programas de cribado de cáncer de mama se extrajo de las páginas web de las Consejerías de Sanidad.

Las búsquedas de los programas mamográficos de las CC.AA. y ciudades españolas, 19 en total, se hicieron por parte de las dos autoras de manera independiente con posterior puesta en común y corroboración de que los resultados coincidían. Las autoras coinciden en el número de CC.AA. y ciudades españolas que hacían referencia al sobrediagnóstico, así como también en la información extraída acerca de los rangos de edad recomendados en los distintos programas mamográficos.

Para ello se empleó en Internet el buscador Google y se utilizó el término “Consejería de Sanidad” seguido del nombre de la comunidad o ciudad autónoma española correspondiente. A continuación se obtuvieron diferentes resultados de búsqueda para cada comunidad y, una vez dentro de la web de la Consejería de Sanidad pertinente, se revisó el programa mamográfico. La revisión consistió en la lectura exhaustiva y completa de cada programa. Se identificaron aquellos que hacían mención al sobrediagnóstico y los que no para la ulterior elaboración de una tabla ilustrativa (Tabla 1). Se tuvo en cuenta si además de nombrarlo se explicaba y en qué términos. Se identificaron los rangos de edad recomendados por cada comunidad autónoma para la elaboración de un gráfico explicativo (Gráfico 1).

Resultados

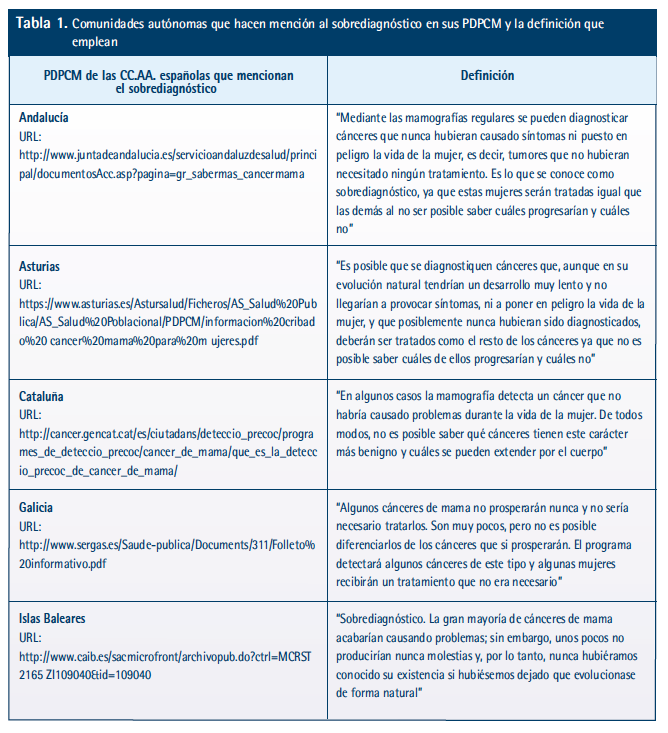

Fueron cinco las CC.AA. que hacían alusión al sobrediagnóstico en sus programas mamográficos: Andalucía, Asturias, Cataluña, Galicia e Islas Baleares.

El término “sobrediagnóstico” es mencionado de manera explícita por los programas de Andalucía e Islas Baleares, mientras las tres comunidades restantes dan una explicación del término de forma implícita, esto es, sin nombrarlo.

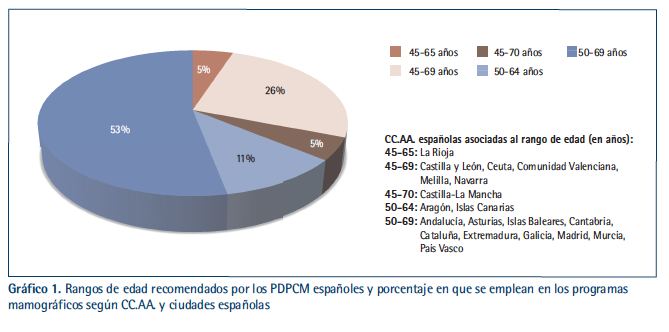

Las 17 CC.AA. y las ciudades de Ceuta y Melilla recomendaban un intervalo de edad óptimo para la realización de mamografías, pero no todas coincidieron en el rango de edad recomendado. Así, diez CC.AA. aconsejan el intervalo de 50 a 69 años de edad, dos CC.AA. de 50 a 64 años, una comunidad autónoma de 45 a 70 años, tres CC.AA. y las ciudades de Ceuta y Melilla de 45 a 69 años y una comunidad autónoma de 45 a 65 años.

La tabla que se muestra a continuación incluye el localizador de recursos uniforme (URL) que redirecciona al PDPCM de las CC.AA. españolas que mencionan al sobrediagnóstico, así como la definición del mismo que cada programa emplea y qué CC.AA. lo menciona de manera explícita y cuáles lo hacen implícitamente.

El siguiente gráfico muestra en qué porcentaje se emplea cada uno de los rangos de edad recomendados para la realización de mamografías en los PDPCM españoles, así como la comunidad autónoma o ciudad española que se asocia a cada rango de edad.

Discusión y conclusiones

Tan solo cinco de las 19 CC.AA. y ciudades españolas con programa mamográfico mencionan el problema del sobrediagnóstico. Los términos que se emplean para describirlo son confusos y probablemente insuficientes para lograr una comprensión adecuada por parte de las beneficiarias del cribado.

Tanto Hersch et al. (9) como Pérez-Lacasta et al. (10), en sus estudios, están de acuerdo en que el conocimiento adquirido por las mujeres beneficiarias del cribado mamográfico sobre los elementos explicados de manera conceptual, referidos a beneficios del cribado, falsos positivos y sobrediagnóstico, fue mayor que el conocimiento adquirido mediante descripción numérica de los mismos ítems. Así, el uso de la explicación conceptual favorece la adquisición de un conocimiento adecuado y, por tanto, la capacidad de tomar una decisión informada, a diferencia de lo que ocurre con el conocimiento descrito numéricamente que contribuye a bajos porcentajes de elección informada, y es aquí donde la decisión tomada podría ser guiada por la sobreestimación de los beneficios y la subestimación de los daños asumida por la población general susceptible de someterse a cribado como Hoffmann, Del Mar y otros han informado (9,11). Atendiendo a lo cual se cree conveniente la implementación en los PDPCM españoles de elementos bien desarrollados conceptualmente acerca de los beneficios y riesgos del cribado mamográfico, a fin de favorecer una mayor comprensión de la información por parte de las beneficiarias y una decisión informada de su participación en la prueba de detección precoz del cáncer de mama.

El apoyo en la toma de decisiones de la población se proporciona en situaciones en las que no se sabe si la elección es adecuada o no, en este caso, participar o no en un programa mamográfico. Por lo que la evaluación de la decisión de la mujer no se debe hacer en función de la elección escogida, sino en función de la calidad de la decisión, definida en términos de conocimiento acerca de la información asociada al cribado mamográfico y el acuerdo entre los valores y la decisión de la mujer. Por lo que una decisión informada es considerada como un indicador de calidad (9).

Una condición fundamental para que el consentimiento sea de verdad informado y la persona sea libre en su decisión de participar o no en un programa de cribado es que la información que se le proporciona le sirva para sopesar beneficios y riesgos. Pérez- Lacasta et al. (10) exponen que las mujeres de su estudio no son conscientes de toda la información relevante susceptible de conocer asociada al cribado mamográfico, especialmente el sobrediagnóstico, lo que les impide tomar una decisión informada.

La falta de información en los programas de cribado de cáncer de mama en España acerca del problema del sobrediagnóstico probablemente implica una actitud paternalista por parte de los profesionales sanitarios y una vulnerabilidad del principio de autonomía de las mujeres, que expone la bioética, ya que se les impide potenciar sus capacidades críticas en función del análisis de una información veraz, objetiva y completa para que, en última instancia, tomen una decisión argumentada acerca de su participación en el programa. La solución al problema del sobrediagnóstico no pasa por la infantilización de la mujer, obviando sus capacidades de comprensión y toma de decisiones, sino todo lo contrario, empoderándolas con información clara. Con esto tampoco se cumple una de las recomendaciones de la Estrategia en Cáncer del Sistema Nacional de Salud (ECSNS), según la cual “las mujeres recibirán información suficiente sobre las características del programa, y de la validez y riesgos y beneficios que conlleva el proceso, para poder tomar una decisión informada sobre su participación en el mismo” (12).

El estudio Women’s perceptions of breast cancer screening. Spanish screening survey concluyó que las mujeres tienen una predisposición elevada hacia la participación en el cribado del cáncer de mama, que no son conscientes de las consecuencias negativas de una mamografía, que son pobremente informadas y que usan la televisión como su principal fuente de información, aunque también emplean la prensa, la documentación aportada por el Servicio Andaluz de Salud (SAS), y los consejos de familiares y amigos (13). El SAS funciona como organismo autónomo adscrito a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, por lo que además de tener en cuenta la información aportada a las mujeres por los profesionales sanitarios del SAS, en este caso, en cuanto al cribado mamográfico, se considera que podría ser útil que se plasmara información completa en relación a los beneficios y riesgos de la mamografía en los PDPCM de la Consejería de Salud correspondiente, por ser el SAS una de las principales fuentes de información para las mujeres beneficiarias del cribado mamográfico y los PDPCM un apoyo informativo que no debe obviarse.

De acuerdo con Ascunce et al. (14), hay variabilidad en los datos aportados por las distintas CC.AA. españolas. Los rangos de edad recomendados son distintos entre CC.AA. y ciudades españolas, y nueve de ellas difieren de la recomendación por parte de la ECSNS, cuya actualización fue aprobada por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el 22 de octubre de 2009 y que recomienda continuar con la realización de programas poblacionales de cribado de cáncer de mama a la población de entre 50 y 69 años de edad mediante la mamografía con un intervalo entre exploraciones de dos años (12). La recomendación de la ECSNS de que los programas dispondrán de un sistema de información que permita la gestión diaria de control de calidad y evaluación periódica (12) no se cumple, pues la información está desactualizada, ya que la mayoría de los programas mamográficos españoles no incluyen la realidad actual con respecto al problema del sobrediagnóstico.

En definitiva, y como recomendación, es conveniente que se valore una actualización de la información incluida en los programas mamográficos españoles, como la inclusión del problema del sobrediagnóstico en aquellos programas en los cuales no se menciona. También conviene la modificación del rango de edad más adecuado para la mamografía, siguiendo el recomendado por la ECSNS en aquellos programas que no lo hayan actualizado.

Los resultados de este trabajo muestran que en España falta camino por recorrer para conseguir que las mujeres se beneficien de una información veraz, válida, actualizada, comprensible y basada en la evidencia científica para que así puedan tomar decisiones informadas acerca de su participación en los cribados mamográficos, teniendo en cuenta sus preferencias, valores y creencias.

Bibliografía

[1] Ascunce N. Sobrediagnóstico en programas de cribado de cáncer de mama: un efecto adverso inevitable que debe tenerse en cuenta. Med Clin. 2015; 144:161-2.

(2] Etzioni R, Xia J, Hubbard R, Weiss NS, Gulati R. A reality check for overdiagnosis estimates associated with breast cancer screening. JNCI: Journal of the National Cancer Institute. 2014; 106.

(3] Cervera Deval J, Sentís Crevillé M, Zulueta JJ. Sobrediagnóstico en cribado de cáncer. Radiología. 2015; 57:188-92.

(4] Apesteguía Ciriza L, Pina Insausti LJ. Cribado poblacional de cáncer de mama. Certezas, controversias y perspectivas de futuro. Radiología. 2014; 56:479-84.

(5] Autier P, Boniol M, Koechlin A, Pizot C. Effectiveness of and overdiagnosis from mammography screening in the Netherlands: population based study. The BMJ. 2017; 359:5224.

(6] Martínez-Alonso M, Vilaprinyo E, Marcos-Gragera R, Rue M. Breast cancer incidente and overdiagnosis in Catalonia (Spain). Breast Cancer Research. 2010; 12.

(7] Sankaranarayanan R. Screening for cancer in low-and middle-income countries. Annals of global health. 2014; 80:412-7.

(8] Ballesteros-Peña S, Gavilán-Moral E. Contenido de los documentos informativos dirigidos a las mujeres sobre el cribado de cáncer de mama en España. Rev. Esp. Salud Publica 2018; 92.

(9] Hersch J, Barratt A, Jansen J, Irwig L, McGeechan K, Jacklyn G, et al. Use of a decision aid including information on overdetection to support informed choice about breast cancer screening: a randomised controlled trial. The Lancet. 2015; 385:1642-52.

(10] Pérez-Lacasta MJ, Martínez-Alonso M, García M, Sala M, Perestelo-Pérez L, Vidal C, et al. Effect of information about the benefits and harms of mammography on women’s decision making: The InforMa randomised controlled trial. PLoS ONE 2019; 14(3):e0214057. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0214057

(11] Hoffmann TC, Del Mar C. Patients’ expectations of the benefits and harms of treatments, screening, and tests. A systematic review. JAMA Internal Medicine. 2015; 175:274-86.

(12] Ministerio de Sanidad y Política Social. Estrategia en Cáncer del Sistema Nacional de Salud [internet]. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 2010 [citado 8 may 2019]; 1-16. Disponible en: https://www.mscbs.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/ActualizacionEstrategiaCancer.pdf

(13] Baena-Cañada JM, Rosado-Varela P, Expósito-Álvarez I, González-Guerrero M, Nieto-Vera J, Benítez-Rodríguez E. Women’s perceptions of breast cancer screening. Spanish screening programme survey. The breast. 2014; 23:883-8.

(14] Ascunce N, Barcos A, Ederra M, Erdozain N, Murillo A, Osa A, et al. Programas de detección precoz de cáncer de mama en España: características y principales resultados. Med Clin. 2013; 141:13-23.