Autores

1 Miguel Cerrillo Borja

2 José Ramón Martínez Riera

3 Jorge López Gómez

-

Enfermero. Graduado por la Universidad de Alicante.

-

Doctor en Ciencias de la Salud por la Universidad de Alicante. Departamento Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva y Salud Pública e Historia de la Ciencia. Universidad de Alicante.

-

Máster de Gestión Sanitaria por la Universidad Internacional de la Rioja. Departamento de Salud de Torrevieja y Vinalopó de Ribera Salud.

Dirección de contacto: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Resumen

Objetivo: el objetivo principal de este trabajo es valorar el movimiento de Universidades Saludables en España.

Materiales y métodos: para ello se realizará una revisión bibliográfica con enfoque cualitativo. El material a valorar son documentos encontrados en las bases de datos de ciencias de la salud y las páginas web de las universidades miembros de la Red Española de Universidades Saludables (REUS). Además, se efectuará una encuesta a la comunidad universitaria como apoyo referencial para los resultados obtenidos de la revisión bibliográfica.

Resultados: se han analizado 29 artículos y 50 páginas web de universidades y se les ha realizado la encuesta a 254 personas en la Universidad de Alicante. En el análisis de datos se ha podido observar un uso poco específico de “Promoción de la Salud” en la revisión bibliográfica, confundiendo su significado con "Prevención de la Enfermedad", y una falta de integración y visibilidad del proyecto de Universidad Saludable en la cultura de la comunidad universitaria, constatada con los resultados de la encuesta.

Conclusiones: en la bibliografía encontrada en torno a Universidades Saludables no existen evidencias claras en cuanto a su desarrollo y evaluación. A pesar de ello se observa un esfuerzo por parte de las universidades españolas en implantar proyectos de Universidad Saludable (US), aunque bastante alejados aún de la cultura de Promoción de la Salud.

Palabras clave: Universidad Saludable; universidad promotora de la salud; entornos saludables; universidad promoción de la salud.

Title: The Healthy Universities movement in Spain

Abstract

Purpose: a literature review with a qualitative approach will be used. Documents found in heath science databases and websites of the universities included in the Spanish Network of Healthy Universities (REUS, Red Española de Universidades Saludables) will be assessed. Also, a survey will be performed in the university community to support the results from the literature search.

Results: twenty-nine papers and 50 websites were evaluated and a survey was carried out in 254 individuals in University of Alicante. Data analysis showed a scarcely specific use of "Health Promotion" in the literature review, with its meaning being misunderstood as Disease Prevention, and a lack of integration and prominence of the Healthy University project in the university culture, as shown by the results of the survey.

Conclusions: existing literature on Healthy Universities does not show a clear-cut evidence on its development and assessment. In spite of this, an effort by Spanish universities to implant Healthy University projects has been observed. However, this is still far away from the culture of Health Promotion.

Keywords: healthy university; health-promoting university; healthy environments; universityhealth promotion.

Introducción

A partir del concepto de Promoción de la Salud surge un nuevo enfoque sobre el que trabajar, creándose la estrategia de “Entornos Saludables”. En esta corriente, el contexto de la persona cobra importancia por su gran influencia sobre la salud de las mismas, de modo que no se preocupa por el individuo únicamente. En la misma Carta de Ottawa se anunciaba “la creación de entornos que apoyen la salud” como una de las cinco áreas de acción para la Promoción de la Salud. Partiendo del hecho que “la salud es construida y vivida por las personas en su ambiente cotidiano, donde ellas trabajan, aprenden, juegan y aman” se magnificó el enfoque hacia los entornos y contextos de la vida diaria de las personas” (1-3).

Es precisamente en el marco de los entornos donde se pueden identificar a las universidades como el lugar donde interactúa una parte importante de la población joven junto al resto y donde pasan mucho tiempo conviviendo. Así pues, las universidades se configuran como organismos vivos donde se crean y adaptan actitudes y conductas respecto a los diferentes estilos de vida. No son ajenas al valor de la salud, y más cuando llevan años formando a estudiantes en este ámbito. Además, representan el epicentro del conocimiento, teniendo un papel crucial en la formación e investigación de la comunidad universitaria y en la difusión de información a la población en general, al ser parte de la sociedad en la que se integran (4,5). Estas características hacen el entorno de la universidad idóneo para la Promoción de la Salud creando de este modo el movimiento de Universidades Saludables (6).

Esto significa integrar la Promoción de la salud dentro de la cultura, procesos y políticas de la universidad. Esta nueva corriente, denominada también “Universidades promotoras de la salud”, busca la adopción, por parte de sus miembros, de estilos de vida sanos a partir de la generación de un entorno saludable que favorezca su logro y además busca formar a los miembros de su comunidad como modelos o promotores de hábitos de vida saludables respecto al resto de la sociedad en general (7,8).

En España el movimiento de las universidades promotoras de la salud llegó con el inicio del siglo XXI. Muchas son las universidades que están actualmente integrando el proyecto Universidad Saludable en sus competencias. Para respaldar y avanzar en estos proyectos se creó en 2008 la Red Española de Universidades Saludables. Se trata de una organización formada por un conjunto de instituciones, incluyendo las propias universidades españolas, 50 actualmente, comprometidas por la Promoción de la Salud en el contexto de la universidad (4).

Cabe destacar la reciente celebración, en 2017, del VIII Congreso Iberoamericano de Universidades Promotoras de la Salud en el que se elaboró la Declaración de Alicante, en la cual se recogieron una serie de consideraciones a fin de incorporar estrategias de Promoción de la salud en los equipos de gobierno de las universidades y de los gobiernos municipales, autonómicos y estatales. Además, resaltaron la importancia de la participación de la comunidad universitaria en la construcción, mantenimiento, desarrollo y mejora del proyecto (9). Dicha participación está destacada también en algunos artículos como clave para lograr el éxito del proyecto (6,8-11).

Con motivo del décimo aniversario de la Red Española de Universidades Saludables tiene especial relevancia realizar una valoración global sobre el estado actual del movimiento Universidad Saludable en España. Para ello, en este trabajo de fin de grado se llevará a cabo una revisión bibliográfica.

El objetivo general perseguido en este trabajo es: valorar el movimiento de Universidades Saludables en España. Además, como objetivos específicos se encuentran identificar y analizar las evidencias en la literatura científica sobre el movimiento de Universidades Saludables en España; identificar las universidades integrantes de la REUS y analizar sus páginas web; e identificar el conocimiento que sobre el proyecto de Universidad Saludable tiene la comunidad universitaria de la Universidad de Alicante.

Material y métodos

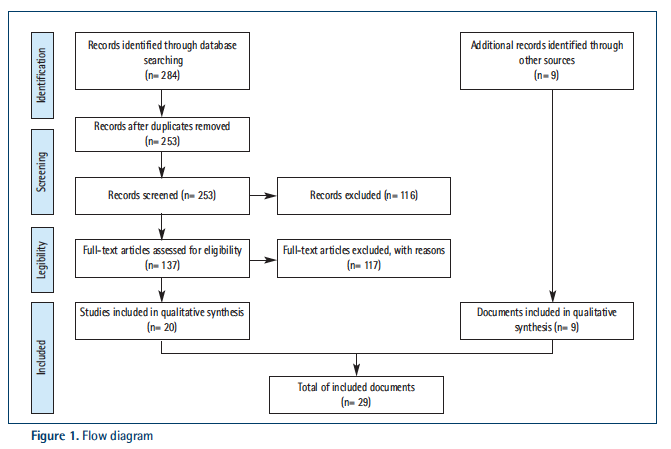

El presente estudio, realizado entre octubre de 2017 y mayo de 2018, se efectuó mediante revisión bibliográfica. El material a valorar son documentos encontrados en las bases de datos de ciencias de la salud y las páginas web de las universidades miembros de la Red Española de Universidades Saludables. Además, se ha llevado a cabo una encuesta a la comunidad universitaria como apoyo referencial para los resultados obtenidos de la revisión bibliográfica (Ver Anexo I en artículo en pdf).

En cuanto a la información obtenida de las bases de datos se han incluido artículos de revistas científicas, publicaciones de divulgación, tesis doctorales, trabajos de fin de grado y presentaciones o actas de congresos. Las bases de datos consultadas fueron Medline, Cinahl, Dialnet y PubMed. La estrategia de búsqueda que se utilizó incluía los descriptores “Universidad saludable”, “Universidad promotora de la salud”, “Entornos saludables” y “Promoción de la salud + Universidad”. Se seleccionaron todos los artículos que hacían referencia explícita al proyecto de Universidad Saludable o hablaban de actividades y otros programas de salud desarrollados en la universidad. Estos últimos se incluían en el análisis para valorar las actividades que podían integrarse dentro del programa de Universidad Saludable o simplemente eran actividades con unos enfoques similares pero aislados del programa. Los criterios de inclusión, además del tema principal del artículo, han sido el periodo de publicación (desde 2010) y el contexto (desarrollados en España). Estos criterios se han empleado para obtener una visión actual del material acerca de las universidades saludables en el territorio español.

Las páginas web consultadas han sido las de las universidades que forman parte de REUS. En la página web de la REUS aparece cada universidad miembro con el enlace correspondiente a su página del proyecto Universidad Saludable. En algunas universidades este enlace no aparece y para encontrar la página web se ha buscado en el motor de búsqueda desde la página principal de la universidad utilizando el término “Universidad Saludable” o “Promoción de la Salud”. Además, en los casos que no se encontraba ningún resultado se ha optado por buscar en los diferentes departamentos desde la página principal de la universidad.

Posteriormente se han utilizado dos tablas para valorar los artículos y las páginas web por separado:

La tabla de valoración de los artículos (Anexo II) presenta los ítems de “Título”, “Tipo de documento”, “Año”, “Universidad”, “Referenciado como”, “Enfoque real”, “Tema”, “Principales conclusiones” y “Hace referencia al proyecto de US”. Los ítems de “Título”, “Tipo de documento”, “Año” y “Universidad” son apartados a tener en cuenta para contextualizar el artículo. La columna de “Referenciado como” representa el enfoque que se le da al artículo, en cuanto a Promoción de la Salud o Prevención de la Enfermedad, por parte del autor. El “Enfoque real “indica la verdadera perspectiva de las actividades extraída a partir de la lectura del artículo que puede discernir de la referenciada y, por ello, la relevancia de tenerlo en cuenta a la hora de evaluarlo. Finalmente, “Hace referencia al proyecto de US” señala si el artículo tiene relación con el proyecto de US o son intervenciones aisladas que no tienen en cuenta el marco contextual del movimiento Universidades Saludables.

La tabla de valoración de las páginas web (Anexo III) presenta los siguiente ítems: “Universidad”, “Web específica de US”, “Enlace en REUS”, “Actualizada”, “Identificación del proyecto US en la web principal de la universidad”, “Fines y objetivos explícitos”, “Línea de actuación principal”, “Responsable”, “De quién depende” y un apartado para “Observaciones”. Se considera “página web específica” a toda sección en la página de la universidad que hace referencia explícitamente al proyecto de US o Promoción de la Salud y que tiene estructura de página con sus diferentes apartados y con un menú organizado (Quiénes somos, objetivos, agenda, actividades, enlaces…) y no se considera páginas web específica a aquellos apartados con una información inconexa y sin estructura que dificulta la identificación y desarrollo del proyecto. En la página web de REUS, donde se presentan todas las universidades miembros de la red, solamente se tiene en cuenta los enlaces directos a las páginas web específicas del proyecto y no a las páginas web principales de las universidades, a la hora de analizar el ítem de “Enlace en REUS”. Además, se valora también si las páginas específicas están actualizadas representándose mediante la publicación de nuevas actividades o intervenciones, resultados de las mismas o noticias actuales en general con relación con el proyecto.

Para la “Identificación del proyecto US en la web principal de la universidad” se ha tenido en cuenta que en la página de inicio (principal) de la universidad exista constancia explícita de que es una Universidad Saludable o que exista un enlace o logo de Universidad Saludable que lo identifique. La columna de “Fines y objetivos explícitos” tiene en cuenta si los objetivos o fines del proyecto son presentados de forma clara y bien estructurados y que se identifiquen rápidamente. Los apartados de “Responsable” y “De quién depende” muestran la identificación de referentes claros y accesibles del proyecto. Los criterios que deben cumplir para que se identifiquen son la indicación del nombre y apellidos del responsable así como la posibilidad de contacto y la señalización de la unidad, departamento o centro que dirige el proyecto con o sin identificación del máximo responsable del mismo. Finalmente, hay un apartado para observaciones en el que se recoge información sobre algunos ítems a tener en cuenta a la hora de analizar las páginas web.

Una vez realizado el análisis de contenido de los artículos obtenidos en la revisión bibliográfica y de los contenidos de las páginas web de las universidades pertenecientes a REUS, se compararon con las evidencias obtenidas en la generación del marco conceptual, de tal manera que se pudiesen identificar similitudes y discrepancias entre las mismas.

La encuesta realizada tiene el objetivo de constatar que los resultados obtenidos durante la revisión bibliográfica se trasladan a la realidad. La comunidad universitaria encuestada es la de la Universidad de Alicante. La encuesta se ha aplicado realizando las preguntas personalmente por todo el entorno universitario de la Universidad de Alicante y recoge información sobre el sujeto al que se le ha preguntado, clasificándole en persona de administración y servicios (PAS), persona docente e investigadora (PDI) o estudiante. Por otro lado, se indicaba también la edad, que ha sido recogida por los siguientes rangos: 18-28, 29-38, 39-48, 49-58 y más de 58. También se incluían los estudios que imparten o cursan los PDI o estudiantes, respectivamente, recogidos por el departamento general al que corresponden. Además, en los casos de “Estudiantes” se indicaba también el curso que estaban cursando en ese momento. Tras conocer la persona encuestada se le realizaba la siguiente pregunta “¿Sabes si la Universidad de Alicante tiene un Proyecto de Universidad Saludable?”, teniendo como respuesta dos opciones “Sí” o “No”. En caso de que respondiera “Sí” se le hacía una pregunta más para ampliar la información “¿Qué conoces del Proyecto?”. En este ítem, las respuestas han sido agrupadas en categorías generales a la hora de realizar el recuento.

La totalidad de datos obtenidos de los análisis anteriores se compararon con los resultados de las encuestas a fin de cotejar los resultados obtenidos en las revisiones bibliográficas y de las páginas web del movimiento de Universidades Saludables en España.

Resultados

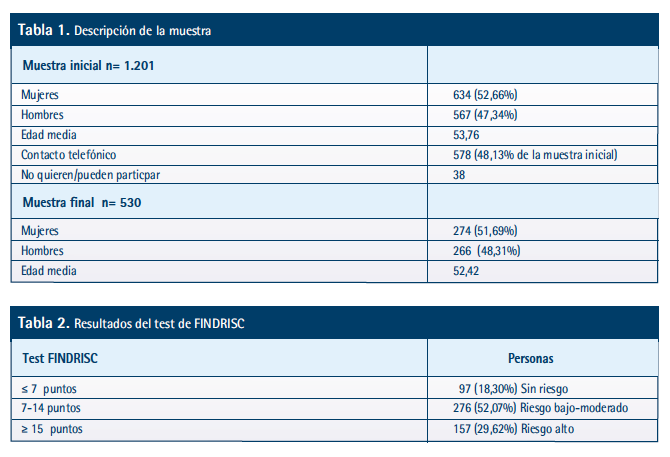

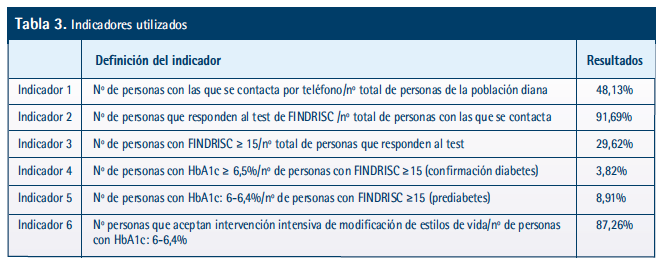

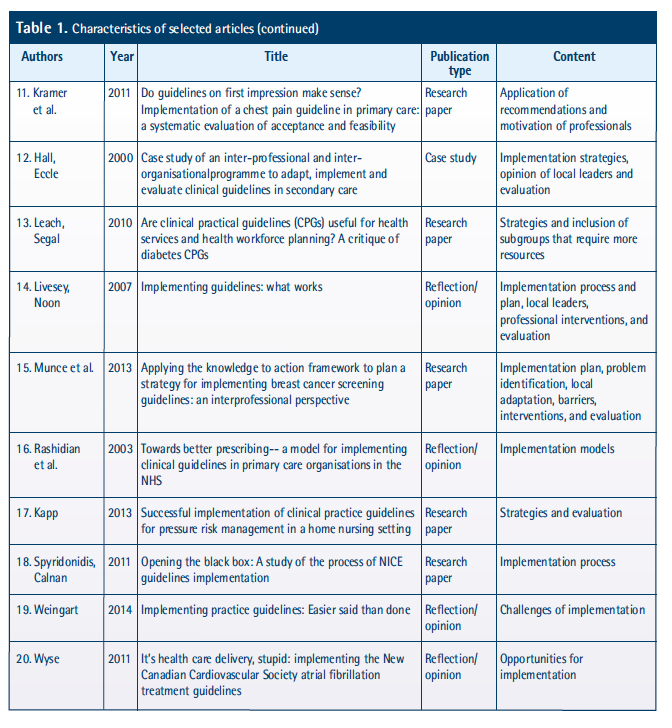

Los artículos valorados han sido 29 (Ver Anexo II en artículo en pdf). De estos artículos 13 (44,8%) son actas de congreso, siete (24,1%) son artículos de revista, cuatro (13,8%) son tesis doctorales, dos (6,9%) son publicaciones de divulgación, dos (6,9%) son trabajos de fin de grado y uno (3,4%) es una comunicación de congreso.

El número de las publicaciones ha variado dependiendo del año. Del año 2011 solamente se ha analizado un artículo (3,4%), al igual que del 2012, 2013 y 2018. Del año 2014 hay dos artículos (6,9%), así como del 2015. Finalmente, hay seis artículos del 2016 (20,7%) y 15 (51,8%) del 2017.

La distribución de artículos por universidades es: Universidad Pública de Navarra, con cuatro publicaciones (13,8%); la Universidad Miguel Hernández y la Universidad de Alicante que presentan tres publicaciones (10,3%) cada una; la Universitat de les Illes Balears y la Universitat de València, con dos artículos (6,9%) cada una; y finalmente la Universitat de Barcelona, Universidad de Deusto, Universidad de Extremadura, Universitat Internacional de Catalunya, Universidad de Málaga, Universidad Rey Juan Carlos, Universidad de Córdoba, Universidad de Girona, Universidad del País Vasco, Universitat de Lleida, Universitat de Girona, Universitat Jaume I, Universidad de La Rioja, Universitat Politècnica de València y la Universidad de Sevilla que han publicado un artículo (3,4%) cada una.

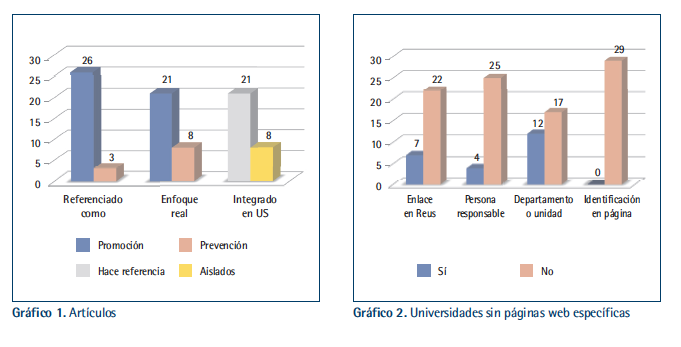

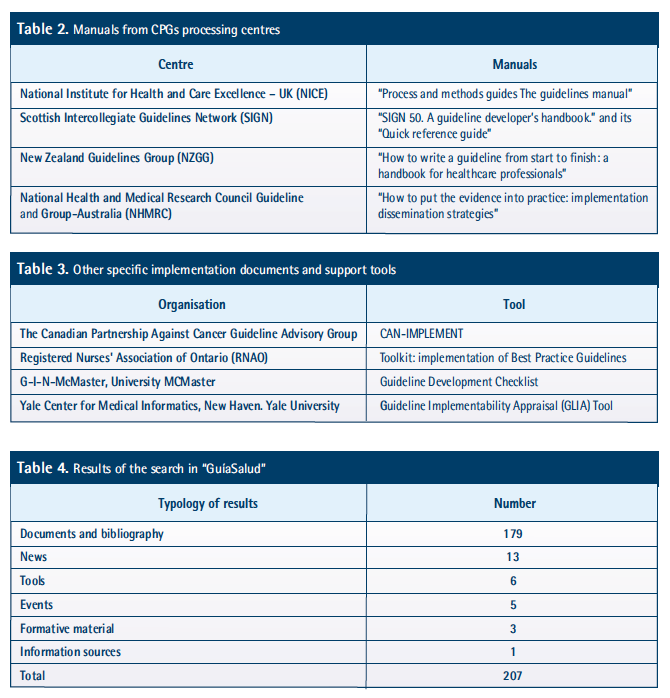

En cuanto a los resultados obtenidos sobre el enfoque de los artículos, en cinco trabajos (17,3%) no coincidía el enfoque global referenciado del artículo con el real (Gráfico 1).

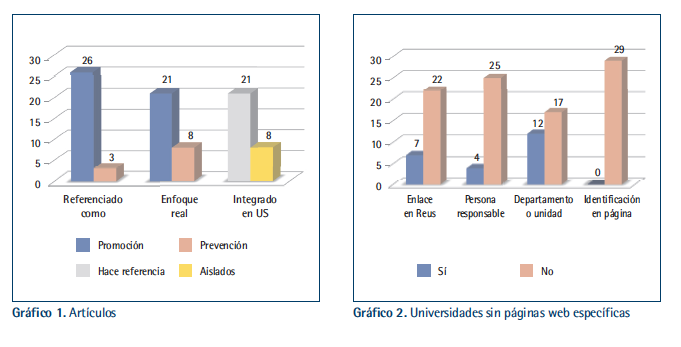

Las webs de las universidades analizadas han sido 50 (Ver Anexo III en artículo en pdf).

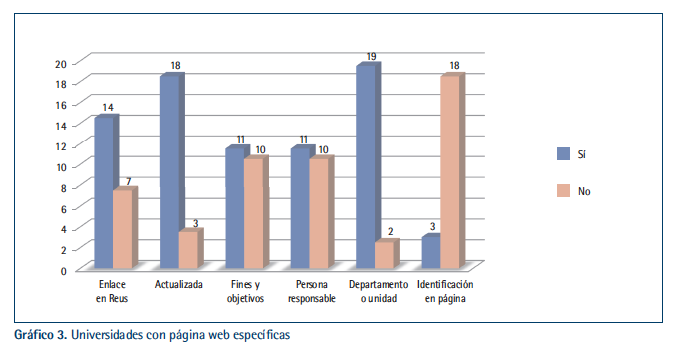

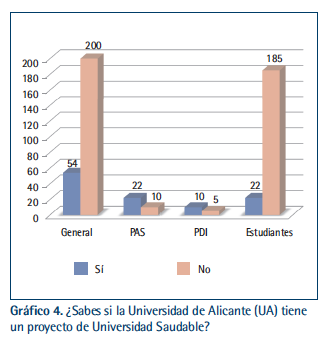

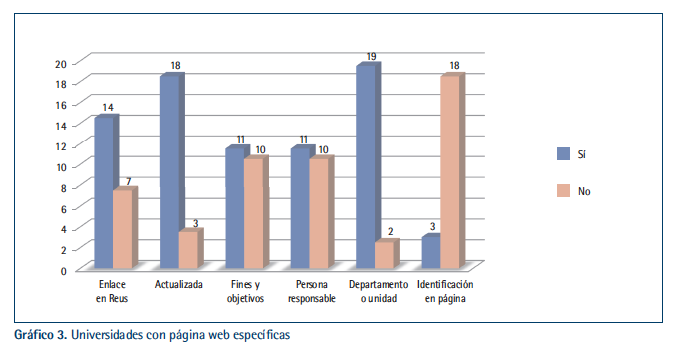

De todas ellas, 21 (42%) tenían página específica para el proyecto de Universidad Saludable (Gráfico 2) y 29 (58%) no tenían (Gráfico 3).

En los casos en que no había página específica para el proyecto, la línea principal de actuación se extraía por la información que proporcionaba la universidad en diferentes páginas comunes. Se clasificó como Promoción de la Salud pero con marcada tendencia hacia la Prevención de la Enfermedad en una ocasión (3,44%) y como Prevención de la Enfermedad en dos ocasiones (7%), no habiendo información suficiente para clasificar el resto.

Como línea principal de actuación del proyecto de las universidades que sí tienen página web específica predomina la Promoción de la Salud en 18 casos (85,7%) frente a una universidad (4,8%) con predominio de la Prevención de la Enfermedad y dos ocasiones en las que no había información suficiente para clasificarla.

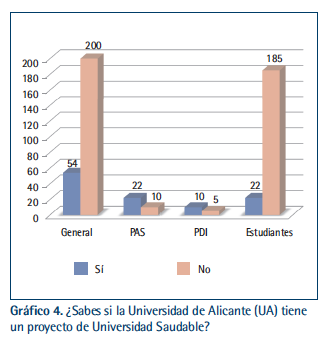

La encuesta se ha realizado a 254 personas.

Las edades de las 32 personas de Administración y Servicios se reparten de esta manera: 18-28 años: hay una persona (3,1%), 29-38 años: hay tres personas (9,3%), 39-48 años: hay 16 personas (50%), 49-58 años: hay nueve personas (28,1%) y más de 58 años: hay tres sujetos (9,3%). En el grupo de Personal de Docencia e Investigación, con 15 participantes, las edades se ven comprendidas de manera que en el rango de 18-21 años, hay una persona (6,6%), 29-38 no hay nadie, 39-48 años hay cinco personas (33,3%), 49-58 años hay ocho personas (53,3%) y más de 58 años hay una persona (6,6%). Finalmente, las edades de los 207 estudiantes se reparten de forma que en el rango de 18-28 años hay 198 personas (95,7%), 29-38 años hay cinco sujetos (2,4%), 39-48 años hay tres personas (1,4%), 49-58 años no hay nadie y finalmente hay una persona en más de 58 años (0,5%).

Los departamentos de los centros o estudios en los que se encuentran los diferentes PDIs y estudiantes (222 en total) están distribuidos de la siguiente manera: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales con 84 integrantes (37,8%), Facultad de Ciencias con 41 integrantes (18,5%), Facultad de Ciencias de la Salud con 10 integrantes (4,5%), Facultad de Derecho con 25 integrantes (11,3%), Facultad de Educación con seis integrantes (2,7%), Facultad de Filosofía y Letras con 22 integrantes (9,9%), Escuela Politécnica Superior con 33 integrantes (14,9%) y, por último, Escuela de Doctorado con un integrante (0,5%).

En cuanto al PAS, no se ha identificado su centro de adscripción dada la dificultad que suponía y que podría conducir a confusión, no siendo este hecho relevante para el análisis de los datos obtenidos.

Respecto a los cursos en los que se encontraban los 207 estudiantes, 84 (40,6%) son de primer curso, 46 (22,2%) son de segundo curso, 40 (19,3%) de tercer curso y 37 (17,9%) son de cuarto curso.

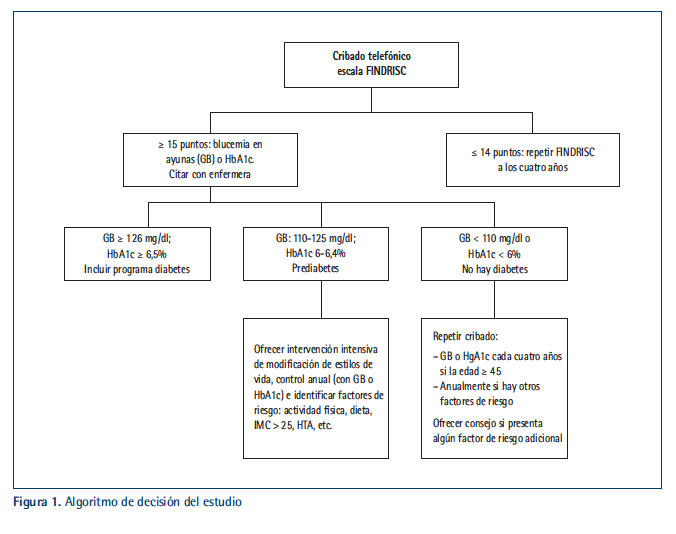

Sobre el resultado de la pregunta, de las 54 personas que “Sí” conocían el proyecto de Universidad Saludable, los estudiantes y los PAS representan el mismo porcentaje (41,5% cada uno). Aunque, por otro lado, los que “No” conocían el proyecto están representados mayoritariamente por los estudiantes (92,5%) (Gráfico 4).

En cuanto a qué conocen las personas que saben que la Universidad Alicante tiene un Proyecto de Universidad Saludable predomina “Su existencia” habiendo sido la respuesta en 25 ocasiones (46,3%), “Diversas intervenciones” siendo la contestación en 19 ocasiones (35,2%), “Fines del proyecto y diversas intervenciones” en cuatro ocasiones (7,4%), y finalmente “El responsable del proyecto y diversas intervenciones” e “Intervenciones relacionadas con la alimentación saludable” habiendo sido respuesta en tres (5,5%) ocasiones cada una.

Los resultados obtenidos a partir de la búsqueda bibliográfica realizada han permitido conocer, desde una visión global, el estado actual del movimiento de Universidades Saludables en España, cumpliendo de esta manera con el objetivo principal.

Discusión y conclusiones

A partir de los artículos identificados como evidencias en la literatura científica sobre el movimiento de Universidades Saludables en España, se ha observado que en el enfoque de los trabajos predomina el de Promoción de la Salud, pero existe un porcentaje importante que sigue el de Prevención de la Enfermedad (27,6%) (12-19) o incluso hay casos en el que dicho término es confundido con el de Promoción de la Salud (17,3%) (12,16-19). La línea principal de actuación que sigue el movimiento de Universidades Saludables es la Promoción de la Salud, aunque dentro del proyecto de Universidad Saludable se integra también la Prevención de la Enfermedad como se indica en la Declaración de Pamplona-Iruña de 2008 (20). No obstante, los resultados obtenidos en un importante porcentaje de artículos con este enfoque demuestran que se incide en exceso sobre este aspecto. Este hecho, junto a la confusión de ambos términos, puede desviar al proyecto de su camino haciendo que pierda la Promoción de la Salud como eje principal de actuación y fomenta la confusión a la hora de buscar evidencia científica sobre el tema, causando de esta manera un impedimento en el progreso del movimiento y un entorpecimiento a la hora de implantar los diferentes proyectos en cada universidad.

En el análisis de las universidades adheridas a REUS solamente se han identificado un 38% de universidades que tiene como eje de actuación la Promoción de la Salud. De manera que en el resto de las universidades no hay datos suficientes para detectar su línea de trabajo o la que siguen es la Prevención de la Enfermedad (6%). Lo que viene a corroborar los datos anteriormente referidos. Estos datos, por tanto, ponen de manifiesto la falta de identificación de la Promoción de la Salud, lo que puede provocar que el proyecto se desvíe de su camino y deje de ser el eje del mismo, de manera que sus objetivos no se cumplirían.

En la Universidad Saludable se integra la Promoción de la Salud dentro de la cultura, procesos y políticas de la universidad. De esta manera, todas las decisiones universitarias giran en torno al proyecto, fomentando que todo discurra en un mismo sentido (5). Así pues, cuando se toman decisiones sin tener en cuenta al proyecto o se realizan intervenciones aisladas se favorece la desarticulación del proyecto aumentado su riesgo de fracaso. Por otra parte, en algunos estudios al hablar de actividades concretas que forman parte de proyectos de Universidad Saludable, esta integración no se manifiesta, quedando como una actividad aislada al margen del proyecto.

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos a partir de la evidencia bibliográfica analizada en este trabajo, en la que se detectó un porcentaje importante (27,6%) de artículos que no hacían referencia al proyecto de Universidad Saludable, hay una clara falta de reconocimiento y visibilidad por parte de los autores cuando estos están trabajando en el ámbito de las Universidades Saludables (12-14,18,19,21-23). Además, en cuanto a las universidades analizadas, solamente se ha identificado, en la página web principal de la universidad, el proyecto de Universidad Saludable o de que la universidad es saludable en el 6% de todas las universidades.

La Universidad Saludable busca la adopción, por parte de sus miembros, de estilos de vida sanos a partir de la generación de un entorno saludable que favorezca su logro y además busca formar a los miembros de su comunidad como modelos o promotores de hábitos de vida saludables respecto al resto de la sociedad en general, como se indica en el trabajo de Romero et al. (8). En la Declaración de Alicante del VIII Congreso Iberoamericano de Universidades Promotoras de la Salud se resalta la importancia de la participación activa de la comunidad universitaria en la construcción, mantenimiento, desarrollo y mejora del proyecto a la hora de conseguir la Promoción de la salud en las universidades (9). Para conseguirlo se debe dar a conocer y potenciar el proyecto desde su núcleo tal y como se indica en varios trabajos (8-11). Es primordial, para ello, que se establezca un punto de información veraz por parte de la universidad como lo es una página web específica donde se informe acerca de todos los aspectos del proyecto y se notifiquen las nuevas noticias en relación a él.

En el análisis de las universidades adheridas a REUS se ha encontrado que la mayoría de ellas no presentaba página web específica (58%). Esto supone que las universidades que no han elaborado un apartado de información acerca de su proyecto obtengan una tasa de participación en sus intervenciones más baja por falta de conocimiento por parte de su comunidad acerca del proyecto y, por tanto, tendrá menor alcance y más probabilidades de fracaso.

Por otro lado, las páginas web específicas para el proyecto de Universidad Saludable identificadas en las diferentes universidades aportaban, la gran mayoría, diferente información pertinente, actualizada y de calidad. Sin embargo, a la hora de identificar los fines y objetivos del proyecto había un porcentaje importante (47,6%) que no lo realizaba de forma clara, concisa y visible.

La estipulación y el reconocimiento de los objetivos del proyecto, por parte de la universidad, es un aspecto clave de la información que se debe de ofrecer a la comunidad con el fin de dar a conocer en profundidad el programa y así llamar la atención al mayor número de personas que estén dispuestas a formar parte de él y participar, para lograr un mayor éxito. Además, la identificación de la persona responsable es relevante analizarla, ya que la asignación de una persona a cargo del proyecto es un criterio de adhesión a REUS (24) y además está indicada su figura como sustento de los proyectos tal y como se recoge en el trabajo de Martínez-Riera (7).

Este último criterio no es cumplido por una gran parte de universidades analizadas, de forma que solamente se identificó en un 13,8% de las universidades que no tenían página web específica y en un 52,4% de las que sí tenían página web. La falta de esta identificación puede poner en duda el cumplimiento de los criterios necesarios para la adhesión a REUS.

Tras la encuesta realizada entre la comunidad universitaria de la Universidad de Alicante, se observó que una gran mayoría de los encuestados (78,7%), entre los que predominan claramente los estudiantes, no reconocía el proyecto de Universidad Saludable.

Los grupos de PDI y PAS conocían en mayor grado el proyecto de Universidad Saludable por una información directa acerca de él o por participar en el mismo, cosa que no ocurría en los estudiantes, quienes identificaban el proyecto a través de alguna intervención puntual realizada en el campus.

Estos resultados coinciden con los datos analizados de la web de la Universidad de Alicante. En su página web principal no aparece referencia alguna de ser Universidad Saludable. Además, en su web específica no se indican los objetivos y fines del proyecto ni el responsable del mismo. Por último, las actividades que se identifican presentan un enfoque preventivista a pesar de tener iniciativas con carácter de Promoción de la Salud.

De esta manera, una pobre visibilidad del proyecto de Universidad Saludable aumenta el riesgo de fracaso al existir una pobre participación de la comunidad universitaria como consecuencia de la falta de conocimiento sobre el proyecto. Lo que queda respaldado por los resultados de la encuesta efectuada.

En la bibliografía encontrada, las universidades españolas que se han sumado al movimiento de Universidades Saludables han estado desarticuladas y no se han mantenido en el tiempo (11). Esto concuerda con los datos encontrados sobre el movimiento de Universidades Saludables en España, los cuales dan a conocer que, a pesar de la gran cantidad de universidades que se suman al movimiento, los proyectos se están llevando a cabo sin un compromiso certero con la Promoción de la Salud por parte de la universidad en su conjunto, de manera que al no girar todos los procesos en torno al proyecto, se ve afectado provocando su desarticulación.

El trabajo desarrollado tiene como principal limitación la muestra utilizada para la realización de la encuesta. Con el desarrollo de la misma, tan solo se pretendía hacer una aproximación a la realidad de un proyecto implantado en una universidad. Sería deseable poder desarrollar una encuesta similar en todas las universidades en las que exista implantado un proyecto de Universidad Saludable.

Así mismo, la escasa bibliografía obtenida para el análisis limita los resultados obtenidos, pero justifica la necesidad de generar evidencias que sustenten el desarrollo del movimiento de Universidades Saludables.

Las conclusiones obtenidas de este estudio son:

No existen evidencias claras en cuanto al desarrollo y evaluación de Universidades Saludables.

Se observa un esfuerzo por parte de las universidades españolas en implantar proyectos de Universidad Saludable, aunque bastante alejados aún de la cultura de Promoción de la Salud.

En muchos proyectos se confunde el concepto de Promoción de la Salud con el de Prevención de la Enfermedad, de forma que se distorsiona la esencia del movimiento. Esto se ve reflejado en una gran parte de los proyectos de Universidad Saludable llevados a cabo en España, los cuales no tienen como eje principal la Promoción de la Salud, no logrando, por tanto, alcanzar los objetivos planteados.

La participación activa por parte de la comunidad universitaria es clave a la hora de conseguir los objetivos planteados en los diferentes proyectos de Universidad Saludable, como forma de lograr su eficaz desarrollo.

La escasa visibilidad y su consecuente falta de información sobre los proyectos de Universidad Saludable en las webs conducen a una pobre identificación de los mismos y, por tanto, mínima participación de la comunidad universitaria, tal como manifiestan los miembros de la misma.

La falta de información recogida en las webs sobre los proyectos de Universidad Saludable se concreta fundamentalmente en la ausencia de objetivos y fines y la no identificación de los responsables de los mismos. Esto provoca que los estudiantes de la Universidad de Alicante tengan un muy pobre conocimiento del proyecto de Universidad Saludable.

El pobre desarrollo de gran parte de los proyectos de Universidad Saludable es debido al escaso valor que los equipos de gobierno de las universidades prestan a la hora de incorporarlos como estrategia de sus políticas.

Es necesaria una evaluación continua sobre el proyecto por parte de las universidades para evitar que este se desvíe del eje de Promoción de la Salud.

Bibliografía

[1] Giraldo Osorio A, Toro Rosero MY, Macias Ladino AM, Valencia Garcés CA, Palacio Rodríguez S. La promoción de la salud como estrategia para el fomento de estilos de vida saludables. Hacia la Promoción la Salud [internet]. 2010 [citado 8 may 2019]; 15(1):128-43. Disponible en: http://www.scielo.org.co/pdf/hpsal/v15n1/v15n1a09.pdf

[2] Declaración de Alma-Ata [internet]. Conferencia Internacional de Atención Primaria de Salud. 1978 [citado 8 may 2019]. Disponible en: http://www.ucla.edu.ve/dmedicin/departamentos/medicinapreventivasocial/comunitaria/medicina/unidadiii/ConferenciaIntern. deA.P.de SaludUnid.III.pdf

[3] World Health Organization (WHO). Health 2020: a European policy framework supporting action across government and society for health and well-being [internet]. Geneva: World Health Organization Regional Office for Europe; 2013. p. 12. [cited 8 mar 2019]. Available from: http://medcontent.metapress.com/index/A65RM03P4874243N.pdf%5Cnhttp://scholar.google.com/scholar?hl=en&btnG=Search&q=intitle:Health+2020:+a+European+policy+framework+supporting+action+across+government+and+society+for+health+and+well-being#4

[4] Lange I, Vio F. Guía para Univeridades Saludables y otras Instituciones de Educación Superior [internet]. Chile: Universidad de Chile; 2006. p. 51 [citado 8 may 2019]. Available from: http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=REPIDISCA&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=171378&indexSearch=ID#refine

[5] Arroyo H. El movimiento Iberoamericano de Universidades Promotoras de la Salud: Conceptuación y Práctica [internet]. Puerto Rico: La Editorial Universidad de Puerto Rico; 2013. p. 625 [citado 8 may 2019]. Disponible en: https://www.laeditorialupr.com/producto/el-movimiento-iberoamericano-de-universi/

[6] Martínez-Riera JR, Gallardo Pino C, Aguiló Pons A, Granados Mendoza MC, López-Gómez J, Arroyo Acevedo H. La universidad como comunidad: universidades promotoras de salud. Informe SESPAS 2018. Gac Sanit [internet]. 2018 [citado 8 may 2019]; 32:86-91. Doi: https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2018.08.002

[7] Martínez-Riera JR, Guillena-Muñoz R. La Universidad de Alicante universidad promotora de salud. Universidad Saludable. Un reto y una oportunidad. Rev Salud Pública [internet]. 2014 jul 14 [citado 8 may 2019]; 18(3):55-64. Disponible en: https://revistas.unc.edu.ar/index.php/RSD/article/view/11741/12113

[8] Romero A, Cruz S, Gallardo C, Peñacoba C. Cómo proporcionar la salud y el bienestar en la comunidad universitaria. Rev Iberoam Psicol y Salud [internet]. 2013 [citado 8 may 2019]; 4(2):49-64. Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=245128059005

[9] Martínez-Riera JR, Arroyo H, Granados-Mendoza C, Gallardo-Pino C, López-Gómez J, Brito I, et al. Declaración de Alicante sobre la Promoción de la Salud y Universidad. Construyendo Entornos Sociales y Educativos Saludables. VIII Congreso Iberoamericano Universidades Promotoras de la Salud. 2017.

[10] Triolo M. Trabajo docente y entorno laboral saludable en universidades públicas. Introducción. Salud los Trab. 2017; 25(1):87-92.

[11] Becerra S. Universidades saludables: una apuesta a una formación integral del estudiante. Rev Psicol [internet]. 2013 [citado 8 may 2019]; 31(2):289-314. Disponible en: http://www.scielo.org.pe/pdf/psico/v31n2/a06v31n2.pdf

[12] Bazaga-Ruiz A. Reflexiones sobre la instauración de desfibriladores externos semiautomáticos en la Universidad de Alicante. Rev Iberoam Enfermería Comunitaria [internet]. 2015 [citado 8 mayo 2019]; 8(2):60-8. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6334501

[13] Fernández R. Igualdad, violencia de género y salud en estudiantes de la Universidad de Málaga [internet]. Universidad de Málaga, Servicio de Publicaciones y Divulgación Científica; 2014 [citado 8 may 2019]. Disponible en: https://riuma.uma.es/xmlui/handle/10630/8564

[14] Barcones MF. Calidad de vida relacionada con la obesidad y la depresión en el seguimiento Universidad de Navarra (SUN) [internet]. Universidad de Navarra; 2016 [citado 8 may 2019]. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/dctes?codigo=110903

[15] Navarrete-Muñoz EM, Valera-Gran D, González-Palacios S, García-de-la-Hera M, Giménez-Monzo D, Torres-Collado L, et al. The DiSA-UMH Study: A prospective cohort study in health science students from Miguel Hernández University. Rev Española Nutr Humana y Dietética [internet]. 2015 [citado 8 may 2019]; 20(1):69. Disponible: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5452451

[16] Universidad Miguel Herná́ndez. Proyecto Badali. UMH Sapiens [internet]. 2018 [citado 8 may 2019]; (19):23-6. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6245120

[17] Universidad Miguel Herná́ndez. Programa UniverSal. UMH Sapiens [internet]. 2015 [citado 8 may 2019]; 28-9. Disponible en: https://issuu.com/umhsapiens/docs/sapiens9_26-3_web

[18] Corella D, Fernández-Carrión R, Ferriz E, Arnandis C, Barragán R, Mestre MV. Dieta, tabaco y su relación con sobrepeso, presión arterial y frecuencia cardiaca en alumnos y personal de la Universidad de Valencia. En: Actas del Congreso Iberoamericano de Universidades Promotoras de la Salud (CIUPS 2017): Promoción de la Salud y Universidad Construyendo Entornos Sociales y Educativos Saludables [internet]. Universidad de Alicante. Proyecto Universidad Saludable; 2017 [citado 8 may 2019]. p. 177. Disponible en: http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/67319

[19] Martí C, SanSano I, Muñoz A, Estruch A, Bellver C, Cerveró MC. La gestión ambiental en la Universitat Politècnica de València, parte importante de un entorno universitario saludable. En: Actas del Congreso Iberoamericano de Universidades Promotoras de la Salud (CIUPS 2017): Promoción de la Salud y Universidad Construyendo Entornos Sociales y Educativos Saludables [internet]. Universidad de Alicante. Proyecto Universidad Saludable; 2017. p. 148 [citado 8 may 2019]. Disponible en: http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/67155

[20] Ippolito-Shepherd J. Declaración de Iruña-Pamplona. IV Congreso Internacional de Universidades Promotoras de la Salud. Pamplona: Fundación Universidad-Sociedad; 2009.

[21] Sanromà-Ortiz M. Evaluación de un programa de empoderamiento para potenciar y desarrollar conductas promotoras de salud y salud mental positiva en estudiantes de enfermería. “Dinamiza la Salud: Cuídate y Cuida". Programa de doctorado en Ciencias Enfermeras [internet]. Universitat de Barcelona; 2016 [citado 8 may 2019]. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=85620

[22] Lizarbe-Chocarro M, Guillén-Grima F, Aguinaga-Ontoso I, Canga-Armaiyor N. Validación del Cuestionario de Orientación a la Vida (OLQ-13) de Antonovsky en una muestra de estudiantes universitarios en Navarra. An Sist Sanit Navar [internet]. 2016 [citado 8 may 2019]; 39(2):237-48. Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1137-66272016000200006

[23] Serra-Ortiz C. Programa per estudiants de la UdL per obtenir un estil de vida saludable [internet]. 2017 [citado 8 may 2019]. Disponible en: https://repositori.udl.cat/handle/10459.1/59966

[24] Red Española de Universidades de Salud. Principios, objetivos y estructura de la red [Internet]. 2008 [cited 2018 Mar 15]. Available from: http://servicios.unileon.es/reus/files/2011/07/principios-objetivos-y-estructura-de-la-REUS.pdf

[25] Martínez-Riera JR, López-Gómez J, Rico-Berbegal P, González L. Identificación de activos de salud según colectivos de la comunidad de la Universidad de Alicante. En: Actas del Congreso Iberoamericano de Universidades Promotoras de la Salud (CIUPS 2017): Promoción de la Salud y Universidad Construyendo Entornos Sociales y Educativos Saludables [internet]. Universidad de Alicante. Proyecto Universidad Saludable; 2017. p. 105 [citado 8 may 2019]. Disponible en: http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/67114

[26] Gaztelu E, Crespo I, Asenjo F, Gorbeña S, Iraurgi I. Consumo saludable en máquinas expendedoras de productos alimentarios en la universidad. En: Actas del Congreso Iberoamericano de Universidades Promotoras de la Salud (CIUPS 2017): Promoción de la Salud y Universidad Construyendo Entornos Sociales y Educativos Saludables [internet]. Universidad de Alicante. Proyecto Universidad Saludable; 2017. p. 122. [citado 8 may 2019]. Disponible en: http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/67135

[27] Miranda-Velasco M. Significado de "universidad saludable" según la comunidad universitaria: evidencias para la acción. En: Actas del Congreso Iberoamericano de Universidades Promotoras de la Salud (CIUPS 2017): Promoción de la Salud y Universidad Construyendo Entornos Sociales y Educativos Saludables [internet]. Universidad de Alicante. Proyecto Universidad Saludable; 2017. p. 135 [citado 8 may 2019]. Disponible en: http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/67143

[28] Bennasar M. Estilos de vida y salud en estudiantes universitarios: la universidad como entorno promotor de la salud [internet]. Vol. 4. Illes Balears: Universitat de les Illes Balears; 2010 [citado 8 may 2019]. Disponible en: https://www.tesisenred.net/handle/10803/84136

[29] Bennasar-Veny M, Taule P, Riera A, Aguilo A. El proyecto de campus saludable en la Universitat de les Illes Balears: un entorno promotor de la salud. En: Actas del Congreso Iberoamericano de Universidades Promotoras de la Salud (CIUPS 2017): Promoción de la Salud y Universidad Construyendo Entornos Sociales y Educativos Saludables [internet]. Universidad de Alicante. Proyecto Universidad Saludable; 2017. p. 35 [citado 8 may 2019]. Disponible en: http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/66945

[30] Martínez-Sánchez J, Balaguer A. Universidad saludable: una estrategia de promoción de la salud y salud en todas las políticas para crear un entorno de trabajo saludable. Arch Prev Riesgos Labor [internet]. 2016 jul 1 [citado 8 may 2019]; 19(3):175-7. Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1578-25492016000300004

[31] Osácar A, Oroz K, Sáenz R, Tajadura N, Ansa A, Gabari I. Experiencia del plan saludable de la Universidad Pública de Navarra (UPNA). En: Actas del Congreso Iberoamericano de Universidades Promotoras de la Salud (CIUPS 2017): Promoción de la Salud y Universidad Construyendo Entornos Sociales y Educativos Saludables [internet]. Universidad de Alicante. Proyecto Universidad Saludable; 2017. p. 90 [citado 8 may 2019]. Disponible en: http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/67063

[32] Oroz K, Osácar A. Propuesta de colaboración entre el Plan de Universidad Saludable de la Universidad Pública de Navarra y la Asociación de ERASMUS Pamplona. En: Actas del Congreso Iberoamericano de Universidades Promotoras de la Salud (CIUPS 2017): Promoción de la Salud y Universidad Construyendo Entornos Sociales y Educativos Saludables [internet]. Universidad de Alicante. Proyecto Universidad Saludable; 2017. p. 217 [citado 8 may 2019]. Disponible en: http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/67344

[33] Romero A, Cruz S, Gallardo C, Peñacoba C. Cómo promocionar la salud y el bienestar en la comunidad universitaria. Universidad Rey Juan Carlos, Universidad Saludable. Rev Iberoam Psicol y salud. 2013; 4(2):49-64.

[34] Faubel R, Benítez J. Rol de las universidades como entornos saludables: diseño e implementación de una intervención de fisioterapia para promoción de la salud. En: Resúmenes del 3er Congreso Internacional de Comunicación en Salud La salud del siglo XXI [internet]. 2017. p. 54-5. [citado 8 may 2019]. Disponible en: https://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/25604

[35] López-Roldán P, Alférez C, Poblete M, Torralbo FJ, Palomares FA, Vaquero M. UCOmprometida en Salud. En: Actas del Congreso Iberoamericano de Universidades Promotoras de la Salud (CIUPS 2017): Promoción de la Salud y Universidad Construyendo Entornos Sociales y Educativos Saludables [internet]. Universidad de Alicante. Proyecto Universidad Saludable; 2017. p. 155. [citado 8 may 2019]. Disponible en: http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/67310

[36] Juvinyà D, Bertran C, Arévalo M, Casals C. Once años de la Universidad de Girona como universidad promotora de la salud. En: Actas del Congreso Iberoamericano de Universidades Promotoras de la Salud (CIUPS 2017): Promoción de la Salud y Universidad Construyendo Entornos Sociales y Educativos Saludables [internet]. Universidad de Alicante. Proyecto Universidad Saludable; 2017. p. 141. [citado 8 may 2019]. Disponible en: http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/67151

[37] Arroitajauregi Gutiérrez A. Diagnóstico de salud y hábitos de vida de los estudiantes de la Universidad del País Vasco [internet]. 2016 [citado 8 may 2019]. Disponible en: https://addi.ehu.es/handle/10810/19715

[38] Salanova M, Martínez IM, Ortega-Maldonado A, Peláez MJ, Ventura Campos M, Corbu EA. UJI Saludable: una organización saludable y resiliente. En: Actas del Congreso Iberoamericano de Universidades Promotoras de la Salud (CIUPS 2017): Promoción de la Salud y Universidad Construyendo Entornos Sociales y Educativos Saludables [internet]. Universidad de Alicante. Proyecto Universidad Saludable; 2017. p. 191. [citado 8 may 2019]. Disponible en: http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/67328

[39] Alonso RA, Sáenz-de-Jubera M, Valdemoros MA, Sanz E, Ponce-de-León A, Ezquerra M. TRENAFYDO. Un recorrido de investigación/innovación saludable. En: Actas del Congreso Iberoamericano de Universidades Promotoras de la Salud (CIUPS 2017): Promoción de la Salud y Universidad Construyendo Entornos Sociales y Educativos Saludables [internet]. Universidad de Alicante. Proyecto Universidad Saludable; 2017. p. 149 [citado 8 may 2019]. Disponible en: http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/67156

[40] De-Lemus-Vara M, Lozano-Cantos L, López-Jiménez AM. Proyecto CONTIGO. Una experiencia de promoción de salud emocional y discapacidad en la Universidad de Sevilla. En: Actas del Congreso Iberoamericano de Universidades Promotoras de la Salud (CIUPS 2017): Promoción de la Salud y Universidad Construyendo Entornos Sociales y Educativos Saludables [Internet]. Universidad de Alicante. Proyecto Universidad Saludable; 2017 [cited 2018 May 19]. p. 72. Disponible en: http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/67051

[41] Bertran-Noguer C, Juvinyà-Canal D, Arèvalo-Masero M. La universidad, entorno saludable y promotor de la salud. Ágora de enfermería. 2011; 15(4):149-51.