Rojas Bárcenas R, González García AM, Howell Gudiña M, Cruz Carballosa Y, Cruz Suárez B. Caracterización de pacientes con enfermedades genéricas en Mayarí, Cuba. RIdEC 2020; 13(1):71-9.

enfermedades genéticas congénitas; síndrome de Down; análisis citogenético; discapacidad intelectual.

innate genetic diseases; Down síndrome; cytogenetic analysis; intellectual disability.

Las enfermedades genéticas se corresponden con variaciones genéticas del desarrollo que precisan ayuda médica, educativa, social o combinaciones de estas. Son de gran heterogeneidad en su expresión clínica por la complejidad y diversidad de órganos o sistemas involucrados (1).

Generalmente las personas con enfermedades genéticas presentan ciertas limitaciones o discapacidades de diversos grados de severidad: físico-motora, sensorial, cognitiva, mental o mixtas. Para la incorporación social, los individuos afectados requieren tratamientos y rehabilitación tan heterogéneos e individuales como diversas son estas enfermedades desde el punto de vista médico (1).

Se define como enfermedad genética las consecuencias fenotípicas que son el resultado de anormalidades en alguno o en varios de los mecanismos biológicos involucrados en la conservación, reparación y expresión de la información genética (1).

Existen en los seres humanos alrededor de 32.180 genes ordenados en 46 cromosomas, lo que equivale a unos 2.900 millones de pares de bases. En la actualidad se puede asegurar que 99,9% de la información contenida en los cromosomas es idéntica para todo el género humano y que, aproximadamente, el 5% se ha conservado sin alteraciones en los últimos 200 millones de años. Además, se puede asegurar que las secuencias funcionales (genes codificadores, regiones reguladoras y secuencias que pueden sufrir metilación) solo constituyen el 2% del genoma completo (2,3).

Las causas de estas diferencias tienen que ver con fuerzas evolutivas, como la selección natural, la endogamia, las mutaciones, la deriva genética y el flujo génico, así como con cuestiones meramente sociales, como la preferencia sexual, el racismo, el aislamiento geográfico y la migración histórica. Como resultado de estos procesos, hoy se encuentran diferencias importantes en la frecuencia de ciertos alelos en las poblaciones humanas. Es en el contexto de ciertas enfermedades genéticas que las diferencias cobran importancia (2).

En el caso específico de las mutaciones hay múltiples ejemplos de enfermedades, las que presentan diferentes patrones de herencia. Entre estas se cuentan la poliquistosis renal infantil, la fibrosis quística, la distrofia miotónica, el albinismo, la displasia espóndilo-torácica, la polidactilia, la gangliosidosis, la histiocitosis recesiva, la acondroplasia, la acidosis láctica, el enanismo y la sindactilia, por mencionar al menos una docena, todas ellas causadas por alelos mutantes con menor adecuación (2-4).

Se pueden mencionar un sinfín de clasificaciones y variedades de enfermedades genéticas de ahí que de forma general quedan en cromosómicas, monogénicas y multifactoriales. Dentro de las cromosómicas la más representativa es el síndrome de Down; dentro de las monogénicas, la sicklemia y la fibrosis quística; en las multifactoriales, las cardiopatías congénitas, defectos del tubo neural, y las enfermedades comunes como la epilepsia, diabetes, asma, esquizofrenia, demencias como el alzhéimer, enfermedad bipolar y algunos tipos de cáncer como el de mama, colon y próstata (1, 5-9).

La Organización Mundial de la Salud (OMS), con el propósito de reformar el control de las enfermedades hereditarias, hace surgir la genética comunitaria con participación social, dando un peso importante al aspecto preventivo (10).

La pesquisa neonatal ha cambiado el enfrentamiento de estas entidades, enfrentando a los clínicos de forma creciente con pacientes asintomáticos con un diagnóstico establecido en el periodo de recién nacido. En Chile, la fenilcetonuria representa el primer error congénito del metabolismo que se diagnostica como parte del Programa de Pesquisa neonatal, junto al hipotiroidismo congénito desde el año 1992; sin embargo, la pesquisa neonatal ampliada únicamente se ofrece de forma privada, y no aún como un programa nacional (11,12).

El Programa Nacional de Diagnóstico, manejo y prevención de enfermedades genéticas y defectos congénitos surgió en Cuba en la década de los 80 del siglo XX. La introducción de servicios de genética clínica en la comunidad, el asesoramiento genético preconcepcional, prenatal y postnatal, el desarrollo de programas de pesquisaje de defectos congénitos y enfermedades genéticas, la educación en genética a los profesionales de la salud y a la población en general, el monitoreo de la presencia de enfermedades genéticas y comunes en la población cubana, así como la evaluación del impacto de los servicios de genética son los principales objetivos de trabajo y desafíos en el desarrollo de la genética comunitaria en Cuba (13).

La provincia de Holguín, y dentro de esta el municipio Mayarí, no escapa al fenómeno de la aparición de enfermedades genéticas. Los últimos 15 años han estado marcados por el desarrollo de profundas transformaciones en el Sistema Nacional de Salud, intensificando el perfeccionamiento y consolidación de la Atención Primaria de Salud, acompañado de nuevas tecnologías y el acercamiento e incremento de los servicios especializados a la población, por lo que se decide la realización del presente trabajo.

Materiales y métodos

Se llevó a cabo un estudio descriptivo transversal con el objetivo de caracterizar clínica y epidemiológicamente a los pacientes con enfermedades genéticas del área de salud de Mayarí, durante el año 2018. El universo estuvo constituido por 521 pacientes evaluados en la consulta de asesoramiento genético del municipio y la muestra estuvo representada por los 216 pacientes portadores de enfermedades genéticas pertenecientes al Policlínico Universitario 26 de Julio del área de salud Mayarí en este periodo de estudio.

Principales variables de medición: edad (en años cumplidos), sexo (masculino y femenino), clasificación de enfermedades genéticas (monogénicas, cromosómicas y multifactoriales), diagnóstico (ataxia holguinera, retinosis pigmentaria, acondroplasia, autismo, albinismo, cardiopatías congénitas complejas, distrofia muscular progresiva más hipoacusia, síndrome de Ehlers Danlos, esclerosis tuberosa, fenilcetonuria, ictiosis, malformaciones del sistema nervioso central (SNC), neurofibromatosis, otros defectos congénitos, sicklemia, síndrome de Poland, síndrome de Down y otras enfermedades), tipo de tratamiento (farmacológico, rehabilitador, quirúrgico, mixto y sin tratamiento), antecedentes familiares de enfermedad genética (sí, no).

La información obtenida se sometió a un proceso de revisión; para evitar errores, omisiones y duplicidad se realizó el cómputo con información procesada con SPSS versión 15.0. Los datos se volcaron en tablas y gráficos, con distribución de frecuencias, expresados los resultados en frecuencias absolutas y porcentajes presentados en tablas.

Se tomaron en consideración los aspectos reflejados en la Declaración de Helsinki para la elaboración de estudios en humanos, se obtuvo autorización del comité de ética y, posteriormente, los investigados firmaron un consentimiento informado para la participación en el estudio.

Resultados

En la Tabla 1 se evidencia que no existió en el año 2018 pacientes correspondientes al grupo de edades de menores de un año con enfermedades genéticas. Además, el grupo con mayor incidencia de pacientes fue el de 41 a 50 años con un total de 39 pacientes para un 18,06%. Existe predominio del sexo femenino sobre el masculino con un 53,24%.

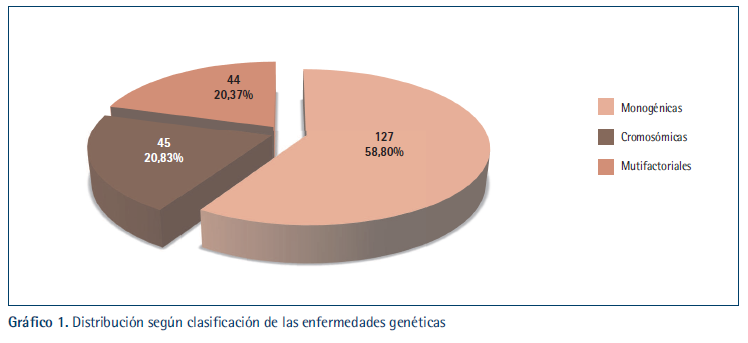

En el Gráfico 1 se muestra la distribución de la clasificación de las enfermedades genéticas en el área de Mayarí, año 2018. Hubo un predominio de las enfermedades de clasificación monogénicas sobre las demás con un total de 127, lo que representa un 58,80% y el resto de cromosómicas y multifactoriales muy similares (entre un 20,83% y 20,37%, respectivamente).

En la Tabla 2 se observa el predominio del síndrome de Down sobre todas las demás enfermedades, siendo la más frecuente, con un total de 44 pacientes, los que representan un 20,37%, la retinosis pigmentaria con el 13,89% y la ataxia holguinera el 11,11%.

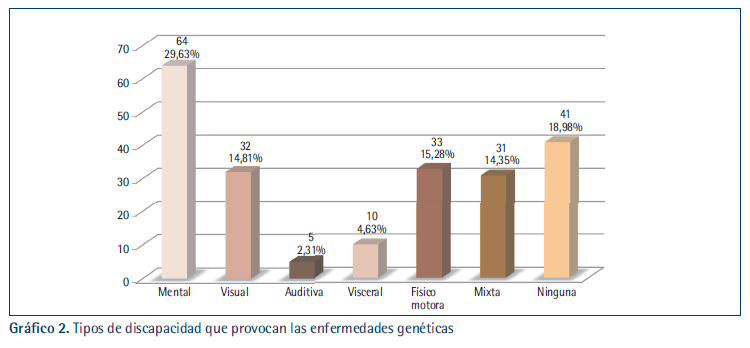

En el Gráfico 2 se muestra que la discapacidad mental tuvo un predominio evidente, con 64 pacientes para un 29,63% que puede estar en relación con el predominio de las enfermedades monogénicas, las cuales se caracterizan fundamentalmente por retraso mental. Además, dentro de las enfermedades cromosómicas, el síndrome de Down, como enfermedad genética más frecuente en este estudio y en la cual el signo predominante es el retraso mental, contribuyó al predominio de esta discapacidad.

En la Tabla 3 los resultados arrojaron que la mayoría de los pacientes con estas enfermedades llevan viviendo más de 20 años después de su diagnóstico (41,20%), evidenciando la buena calidad de vida que tienen los que las padecen gracias al adecuado seguimiento y atención especializada, continua e integral que se les brinda a estos pacientes. Además, siendo el promedio de menos de cinco años el menor de los rangos y el que menos pacientes abarca para un 11,11% del total.

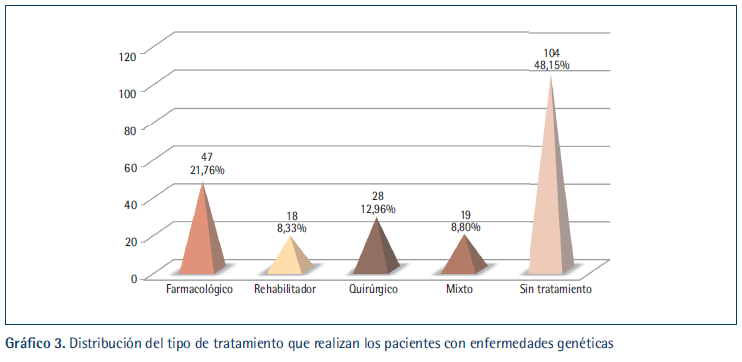

En el Gráfico 3 se presenta la distribución del tipo de tratamiento que realizan los pacientes con enfer- medades genéticas del área de salud de Mayarí en el año 2018, la mayoría de ellos no requirió ningún tipo de tratamiento para un 48,15% del total de pacientes, pero un 21,76% requiere un tratamiento farmacológico de ahí la importancia de su cumplimiento para garantizar una elevada calidad de vida. No requerir ningún tratamiento depende también de la patología en estudio, pues algunas enfermedades genéticas no llevan tratamiento en sí, pero sí el apoyo psicológico al paciente y la familia.

En la Tabla 4 se aprecia que la mayoría de estos pacientes no tiene antecedentes patológicos familiares de enfermedad genética, de ahí que el diagnóstico se haga más tardío al no esperar la aparición de una de estas enfermedades en una familia con historia familiar sana, representan el 54,63% los pacientes que no cuentan con antecedentes familiares, lo que puede estar en relación con diferentes fenómenos como las nuevas mutaciones, la expresividad variable y que la mayoría de las enfermedades genéticas no son hereditarias.

Discusión

Se demostró que la presencia de las enfermedades genéticas en el municipio es a predominio de personas mayores de edad, hecho que puede estar en relación con el atraso científico existente hace 40 años, donde no existía un diagnóstico prenatal oportuno. Esto unido a que nacen muy pocos niños con estas enfermedades llegando a tener un comportamiento de cero durante el año en estudio, ya que muchas veces cuando se realiza un diagnóstico prenatal de alguna de estas enfermedades al informar a la pareja de la situación la misma decide interrumpir el embarazo de ahí la poca aparición de enfermedades genéticas en recién nacidos.

Según un estudio de Noya Chaveco (14) titulado “Aproximaciones útiles de la enfermedad genética para el médico clínico”, del año 2017, no coincide con este ya que plantea que el 3% del total de los recién nacidos, en los países desarrollados, presentan anomalía congénita, no siendo así en el presente estudio, pero sí coincidiendo en la aparición de las enfermedades genéticas en el 7% de la población en general durante su vida, poniendo claro la aparición o evidencias del descubrimiento de enfermedades genéticas en edades más avanzadas de la población.

Además, en el mismo estudio de Noya Chaveco (14) plantea que Cuba, cuyo sistema de salud alcanza cobertura universal, es de acceso gratuito y se muestra una transición epidemiológica caracterizada fundamentalmente por una baja tasa de mortalidad infantil, escolar y preescolar, con un incremento de la esperanza de vida, una alta prevalencia de las enfermedades crónicas no transmisibles, cada vez con más frecuencia los clínicos tendrán entre sus pacientes a individuos y familias que padecen enfermedades genéticas.

En este queda claro cómo en la población cubana, gracias a los logros revolucionarios al ser uno de los primeros países en el mundo de tener muy baja mortalidad infantil, escolar y preescolar, gracias a la estricta vigilancia de estas edades y a la integral atención que se les presta, se cuenta con índices y parámetros similares a países desarrollados. Además, deja claro la utilización de programas para elevar la calidad de vida de grupos especiales para así incrementar la esperanza de vida de la población, pero se pone un dilema el incremento de la aparición de enfermedades genéticas en estos grupos de adultos, lo que será motivo de consulta frecuente en el futuro para los clínicos.

Entre los trastornos causados total o parcialmente por factores genéticos se reconocen tres tipos principales: monogénicos, cromosómicos y multifactoriales. Los primeros son provocados por mutaciones en un solo gen, que puede estar presente en uno o en ambos cromosomas homólogos; los segundos se originan por déficit o exceso de fragmentos cromosómicos o de cromosomas enteros; y los terceros se deben a la combinación de factores genéticos y ambientales que generan trastornos del desarrollo, causantes de malformaciones congénitas y enfermedades habituales de la edad adulta.

Según el estudio de Noya Chaveco existe correspondencia con el actual estudio donde se expresa que si se toma como referencia tan solo la prevalencia estimada de las enfermedades monogénicas en las edades adultas y los datos demográficos actuales de la población cubana, se espera la atención de un número significativo de casos en nuestra práctica médica (14).

Discrepa con estos resultados un estudio titulado “Las enfermedades genéticas en el contexto latinoamericano”, donde los resultados son los siguientes: en la encuesta realizada, los estudiantes refirieron 865 enfermedades genéticas presentes en sus familias. De ellas, 805 se englobaron en la clasificación de enfermedades multifactoriales, lo que representó la mayoría. En segundo lugar manifestaron las enfermedades cromosómicas con un 4,9% (43 afectados). El grupo de enfermedades monogénicas fue el menos frecuente con 17 casos (2,0%) (15).

El síndrome de Down es una enfermedad con una gran probabilidad de diagnóstico temprano, fundamentalmente desde el ultrasonido marcador del primer trimestre, donde según el índice de translucencia nucal se realiza un estimado de la longitud dando una alta o baja probabilidad y además es una alteración cromosómica de las más frecuentes. Sin embargo, en ocasiones tras saber el diagnóstico muchas parejas se oponen a interrumpir el embarazo, causa por la cual existió un número considerable del mismo.

Coincide con este estudio el titulado “Las enfermedades genéticas en el contexto latinoamericano”, donde se pone de manifiesto el predominio del síndrome de Down en un 97,7%. Igualmente se comportó en el caso de la fenilcetonuria, ya que en el estudio de Vega Conejo et al. (15) se encontró un solo caso de esta patología para un 0,16% y en el actual estudio igualmente existe un solo caso para un 0,46%, siendo más o menos iguales resultados.

La más habitual de las enfermedades monogénicas referidas fue la sicklemia con un 1,59% (10 afectados), resultados bastantes similares. Más adelante plantea también, como era de esperar, que el síndrome de Down fue el más frecuente dentro del grupo de las cromosómicas (15).

Para Thompson (16), por su parte, el síndrome de Down es la enfermedad genética no hereditaria más común, al igual que en el actual estudio. Con relación al número de casos encontrados se observan similitudes de acuerdo con la distribución según el continente de origen (16).

Sin embargo, en la literatura revisada no aparecen cifras de prevalencia del síndrome de Down en todos los países de América Latina debido a la inexistencia de registros confiables por la dificultad en el diagnóstico clínico durante la etapa neonatal, a las características socioeconómicas de estos países y al poco personal especializado en el área de genética clínica (15).

Con relación a la sicklemia, Colombo (17) plantea que la población de la región tropical del continente americano es heterogénea en cuanto a los factores genéticos, geográficos, ecológicos y culturales, todo lo cual determina, por ende, variabilidad en cuanto a la incidencia, prevalencia y forma de presentación de la enfermedad.

Las enfermedades neurogenéticas se deben al defecto en uno o más genes que afectan la diferenciación y función del neuroectodermo y sus derivados. Se clasifican en dos grupos: las que resultan de la disfunción de un gen expresado en el neuroectodermo (p. ej.: trastornos en la migración neuronal, enfermedades neuromusculares, algunas lesiones estáticas del sistema nervioso –SN-); y aquellas en que la disfunción neurológica no se debe directamente a la expresión de un gen del SN, sino a la disfunción de un gen no expresado, al no sintetizar la proteína funcional. Se destacan en este grupo los defectos enzimáticos de los errores congénitos del metabolismo, y en todos los casos presentan retraso mental, según estudio (18).

Coinciden con el estudio los autores Arango y Acevedo (19) en un trabajo titulado “La experiencia paterna y su cambio de la cotidianidad en la crianza del hijo con síndrome de Down”, 2013, donde dicen: el síndrome de Down se manifiesta con una serie de características biológicas, psicológicas y sociales que repercuten en la calidad de vida del niño, de la familia y de la sociedad misma. Es una condición congénita, de las más comunes, que lleva a un retardo en el área cognitiva, una discapacidad de tipo intelectual, en la que hay una dificultad para la capacidad de desenvolvimiento de la persona en su vida diaria, en áreas del desarrollo como el lenguaje, el aprendizaje, la atención y el comportamiento, entre otros.

En Cuba es posible realizar el diagnóstico genético molecular de un grupo de enfermedades tales como: hemoglobinopatías S y C, fibrosis quística, distrofia muscular de Duchenne, enfermedad de Huntington, ataxias espinocerebelosas, hemofilia A y B, hemocromatosis, enfermedad de Wilson, acondroplasia, síndrome del X frágil e hiperplasia adrenal congénita (14).

Es por ello la importancia de tratar de elevar la tecnología para llegar a un diagnóstico precoz y prenatal de la mayoría de estas enfermedades para así elevar la calidad de vida de estos pacientes aún más.

Los autores Harvy Mauricio Velasco y Lina Patricia Buelvas coinciden en el estudio titulado “Caracterización de pacientes con enfermedades genéticas del esqueleto” en un centro colombiano de remisión donde expresan que: se encontraron diferencias significativas entre la edad de inicio de los síntomas (2,58 años, en promedio) y la edad de diagnóstico (6,3 años, en promedio); llamó mucho la atención que la demora diagnóstica fue de casi cuatro años. Probablemente varios factores influyeron en estas diferencias: la heterogeneidad de los diagnósticos de la población de estudio (176 códigos diagnósticos de CIE-10 y 195 diagnósticos finales, de los cuales los cinco primeros solo representaban el 31,3%), el amplio espectro de edades de diagnóstico y la particularidad de que la detección de enfermedades genéticas del esqueleto en los pacientes se hizo en diversas edades.

Además, han de señalarse otros factores que podrían propiciar las diferencias entre la edad de inicio de síntomas y la del diagnóstico, tales como los relacionados con la calidad de la atención, la experiencia de los grupos encargados de la atención en el sistema de salud, la oportunidad en la atención, las barreras de acceso al sistema, el adecuado empleo de tecnologías de la salud y la falta de empoderamiento familiar frente a la condición de salud del menor, entre otros, los cuales podrían afectar, asimismo, las condiciones clínicas, sociales, económicas y emocionales de los pacientes (20).

Por su parte, Harvy Mauricio Velasco y Lina Patricia Buelvas (20), en el estudio titulado “Caracterización de pacientes con enfermedades genéticas del esqueleto en un centro colombiano de remisión”, expresan que: en cuanto a los tipos de tratamiento se consideraron las opciones de ausencia de tratamiento, tratamiento con un único medicamento o con varios, así como las intervenciones quirúrgicas. El porcentaje acumulado de pacientes con algún tipo de soporte (terapias físicas, ocupacional o del lenguaje) fue de 36,6%, con intervenciones quirúrgicas (22,8%), con manejo farmacológico (19,9%), en tanto que el 40,9% no recibía ningún tratamiento (20).

Como conclusiones se puede indicar que predominó el sexo femenino, el grupo de edades de 41 a 50 años, las enfermedades monogénicas y los pacientes con síndrome de Down. Prevalecieron los pacientes con discapacidad mental, con diagnóstico postnatal y con más de 20 años de diagnóstico, la mayoría no realizaba tratamiento. Los pacientes vinculados integralmente a la sociedad resultaron minoría así como los que tenían antecedentes familiares de enfermedad genética.

Conflicto de intereses

Ninguno.

Financiación

Ninguna.

Bibliografía

[1] Álvarez Sintes R. Medicina General Integral Salud y Medicina. 2ª ed. La Habana: Editorial Ciencias Médicas; 2008.

[2] Octavio-Aguilar P, Ramos-Frías J. Aplicación de la genética de poblaciones en el ámbito de la medicina. Biomédica [internet]. 2014 Jun [citado 8 may 2020]; 34(2):171-9. Disponible en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-41572014000200004&lng=pt

[3] Fejerman N. Etiologías genéticas asociadas con epilepsias graves del lactante. Arch. Argent. Pediatr. [internet]. 2012 [citado 8 may 2020]; 110(5):421-9. Disponible en: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0325-00752012000500011&lng=pt

[4] Torres Rives B, Martínez Téllez Gl, Lantigua Cruz A, Rangel Velázquez S, Duany Sánchez J, Sánchez Rodríguez V, et al. Respuesta autoinmune en pacientes con enfermedades genéticas y desregulación del sistema inmune. Rev Haban Cienc Méd [internet]. 2014 Mar [citado 8 may 2020]; 12(1):35-47. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1729-519X2013000100005&lng=pt

[5] Hernández Fernández A, Chagimes Batista Y, Licourt Otero D, Viera Díaz O, Álvarez Marín P. Caracterización de los Servicios de Asesoramiento Genético en San Juan y Martínez. Rev Ciencias Médicas [internet]. 2015 Abr [citado 8 may 2020]; 17(2):58-68. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1561-31942013000200007&lng=pt

[6] García Nieblas MC, García Nieblas RM, Rodríguez Meriño M, García Nieblas LA, García Nieblas EM, Cruz Abreu Y. Presentación de un paciente con agammaglobulinemia congénita. CCM [internet]. 2015 [citado 8 may 2020]; 17(Suppl 1):596-600. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1560-43812013000500011&lng=pt

[7] Ochoa Adriana AM, Zúñiga Tirso E. Comercialización de pruebas genéticas: un enfoque bioéticos. Pers. Bioét. [internet]. 2015 [citado 8 may 2020]; 16(2):175-84. Disponible en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-31222012000200008&lng=pt

[8] Zaldívar Vaillant T, Garófalo Gómez N, Vargas Díaz J, Rojas Massipe E, Novoa López LM, Bermúdez Linares V, et al. Frecuencia de algunas enfermedades genéticas en Neuropediatría. Rev Cubana Pediatr [internet]. 2015 [citado 8 may 2020]; 84(4):368-74. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75312012000400005&lng=pt

[9] Rondón González F, Barreto G. Estructura genética, ancestralidad y su relación con los estudios en salud humana. Medicas UIS [internet]. 2016 Abr [citado 8 may 2020]; 26(1):37-43. Disponible en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-03192013000100005&lng=pt

[10] Menéndez García R, Orraca Castillo M, Licourt Otero D, Travieso Téllez A. La genética comunitaria como demostración de la pertinencia social de la Universidad. Rev. Ciencias Médicas [internet]. 2015 Out [citado 8 may 2020]; 17(5):109-22. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1561-31942013000500011&lng=pt

[11] Bravo JP, Castro CHG. Actualización en el manejo agudo de errores congénitos del metabolismo. Rev. Chil. Pediatr. [internet]. 2015 Jul [citado 8 may 2020]; 85(4):421-7. Disponible en: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0370-41062014000400003&lng=pt

[12] Serrano-Serrano CJ. Pertinencia del tamizaje genético en donantes de gametos. Rev Colomb Obstet Ginecol [internet]. 2014 Sep [citado 8 may 2020]; 63(3):272-9. Disponible en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-74342012000300010&lng=pt

[13] Álvarez Hernández L, Martínez Sánchez L, Jaramillo Jaramillo L. Enfermedades Otorrinolaringológicas: una mirada genética. Archivos de Medicina (1657-320X) [internet]. 2017, Jan. [citado 8 may 2020]; 17(1):142-9. Disponible en: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=aph&AN=126097574&lang=es&site=ehost-live

[14] Noya Chaveco ME, Moya González NL. Parte II. Genética médica. Capítulo 4. Aproximaciones útiles de la enfermedad genética para el médico clínico. En: Noya Chaveco, ME Moya González, N Lorenzo. Roca Goderich. Temas de Medicina Interna. Tomo I. [internet]. 5ª ed. La Habana: ECIMED; 2017. Sep [citado 8 may 2020]. Disponible en: http://bvs.sld.cu/libros_texto/roca_temas_medicina_interna_tomo1_quintaedicion/cap04.pdf

[15] Vega Conejo V, González Carmona Y, Blanco Díaz At, Varela Lm-D, Fouz Castro H, Minaberriet Avellaneda D. Las enfermedades genéticas en el contexto latinoamericano desde la óptica de los estudiantes de la Escuela Latinoamericana de Medicina. Panorama Cuba y Salud [internet]. 2017 Sep [8 may 2020]; 12(3):10-7. Disponible en: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=lth&AN=130069525&lang=es&site=ehostlive

[16] Thompson JS, Thompson MW. Genética Médica. 7ªed. Barcelona: Salvat; 2008.

[17] Colombo B, Martínez G. Sickle Cell anemia in tropical America. Clin Hematol [internet] 1981 [citado 8 may 2020]; 10:731-57. Disponible en: www.actamedicacolombiana.com/anexo/articulos/06-1991-04-.pdf

[18] Zaldívar Vaillant T, Garófalo Gómez N, Vargas Díaz J, Rojas Massipe E, Novoa López LM, Bermúdez Linares V, et al. Frecuencia de algunas enfermedades genéticas en Neuropediatría. Rev Cubana Pediatr [internet]. 2012 [citado 8 may 2020]; 84(4):368-74. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75312012000400005&lng=pt

[19] Arango LZ, Acevedo MB, Marriaga GA, Lizcano ALG. La experiencia paterna y su cambio de la cotidianidad en la crianza del hijo con síndrome de Down. Medellín-Colombia 2013. Archivos Venezolanos de Puericultura y Pediatría [internet]. 2015 Sep [citado 8 may 2020]; 78(3):82-90. Disponible en: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=lth&AN=116203289&lang=es&site=ehost-live

[20] Mauricio Velasco H, Patricia Buelvas L. Caracterización de pacientes con enfermedades genéticas del esqueleto en un centro colombiano de remisión. Biomédica: Revista del Instituto Nacional de Salud [internet]. 2017 Jun [8 may 2020]; 37(2):250-9. Disponible en: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=lth&AN=123184406&lang=es&site=ehost-live