Cómo citar este artículo:

Aldea Torres MA, Cerda Aedo JA, Jamarillo Ordenes ME, Maldonado Roa DA, Meriño Morales MA, Morales Ojeda I. Conductas sexuales y realización del test de ELISA en universitarios de Chillán, Chile. RIdEC 2021; 14(2):24-32.

Fecha de recepción: 17 de julio de 2021.

Aceptada su publicación: 8 de octubre de 2021.

Autores

1 Marco Agustín Aldea Torres

1 Javiera Alejandra Cerda Aedo

1 Macarena Elizabeth Jaramillo Ordenes

1 Dominique Alejandra Maldonado Roa

2 Miguel Ángel Meriño Morales

3 Ismael Morales Ojeda

1 Licenciado en Enfermería. Universidad Adventista de Chile. Facultad de Ciencias de la Salud. Chillán, Chile.

2 Magister en Ciencias Biomédicas. Universidad del Bio-Bio. Universidad Adventista de Chile. Facultad de Ciencias de la Salud. Chillán, Chile.

3 Doctor en Ciencias Biomédicas. Instituto Universitario Italiano de Rosario. Universidad Adventista de Chile. Facultad de Ciencias de la Salud. Chillán, Chile.

Dirección de contacto: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Resumen

Objetivo: identificar las conductas sexuales de riesgo y motivos para la realización del test de Elisa en estudiantes universitarios de la ciudad de Chillán, Chile.

Método: estudio de tipo transversal descriptivo a partir de una muestra de estudiantes universitarios de la ciudad de Chillán. El estudio consta de dos instrumentos, los que se enfocan en recolectar información demográfica y relacionada con las conductas sexuales de riesgo presentes, haciendo énfasis en la realización de Test de ELISA.

Resultados: la mayoría corresponde a estudiantes heterosexuales (83,9%), de residencia urbana (83,1%), y del área de salud (39,8%) y humanidades (25,4%) En cuanto a las variables de estudio un (6,4%) señaló utilizar preservativo en todo tipo de relación sexual y la mayoría de la muestra (45,8%) indicó que el principal motivo para la no realización del test de Elisa fue no tener la necesidad de llevarlo a cabo.

Conclusión: los jóvenes encuestados, a pesar de tener conocimientos favorables hacia las conductas sexuales de riesgo, no suelen protegerse de forma adecuada ante las infecciones de transmisión sexual. Por otro lado, es preocupante que tan pocos estudiantes se hayan sometido al test de ELISA, excusando no tener la necesidad de su realización.

Palabras clave:

VIH; conducta de riesgo; infección de transmisión sexual.

Resumo

Comportamentos sexuais e realização do teste ELISA em estudantes universitários de Chillán, Chile

Objetivo: identificar comportamentos sexuais de risco e motivos para o teste Elisa em estudantes universitários da cidade de Chillán, Chile.

Método: estudo descritivo transversal baseado em uma amostra de estudantes universitários da cidade de Chillán. O estudo é composto por dois instrumentos, os quais têm como foco a coleta de informações demográficas e relacionadas aos compor- tamentos sexuais de risco presentes, com ênfase na realização do teste ELISA.

Resultados: a maioria corresponde a estudantes heterossexuais (83,9%), de residência urbana (83,1%), e da área de saúde (39,8%) e humanas (25,4%). Um estudo (6,4%) indicou o uso de preservativo em todos os tipos de relação sexual e a maioria da amostra (45,8%) indicou que o principal motivo para não fazer o teste Elisa foi não ter necessidade de fazê-lo.

Conclusão: os jovens pesquisados, apesar de terem conhecimentos favoráveis sobre comportamentos sexuais de risco, geralmente não se protegem de forma adequada contra infecções sexualmente transmissíveis. Por outro lado, é preocupante que tão poucos alunos tenham feito o teste ELISA, desculpando-se por não ter necessidade da mesma.

Key words:

HIV; comportamento de risco; infecção sexualmente transmissível.

Abstract

Sexual behaviour and the ELISA test in University Students from Chillán, Chile

Objective: to identify the risky sexual behaviour and reasons for undergoing the Elisa test in university students from the city of Chillán, Chile.

Method: a cross-sectional descriptive study in a sample of university students from the city of Chillán. The study consisted of two instruments, focused on collecting demographic information and associated with the existing risky sexual behaviour, with emphasis on conducting the ELISA test.

Results: the majority were heterosexual students (83.9%), living in an urban setting (83.1%), and from the healthcare (39.8%) and humanities areas (25.4%) Regarding the study variables, 6.4% stated that they used a condom for all types of sexual re- lationships; and the majority of the sample (45,8%) stated that the main reason for not undergoing the ELISA test was that there was no need for it.

Conclusion: the young persons surveyed, even though they had favourable knowledge regarding risky sexual behaviour, did not take adequate protection measures against sexually transmitted conditions. On the other hand, it is a matter of concern that so few students had undergone the ELISA test, with the excuse that they did not need it.

Key words:

HIV; risky behaviour; sexually transmitted disease.

Introducción

Las infecciones de transmisión sexual (ITS) corresponden a un grupo heterogéneo de patologías transmisibles de persona a persona principalmente por vía sexual (1), y mediante contactos (no sexuales) como en el caso de transfusiones de hemo- derivados o transmisión vertical (madre a hijo) (2,3).

Entre las ITS con mayor incidencia se encuentran las causadas por el virus del papiloma humano (VPH), que actualmente se estima que afecta a 290 millones de mujeres en el mundo (4), le siguen, en conjunto, las infecciones por clamidia, por Neisseria gonorrhoeae, Treponema pallidum o por tricomoniasis, que afectan a un total aproximado de 376 millones de personas en todo el mundo (5). Sin embargo, desde la década de los 80 del siglo XX, aquella que ha tomado mayor relevancia es la infección causada por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) (6,7).

La fisiopatología del VIH se caracteriza por el ataque a los linfocitos T reguladores (CD4+) con una alta tasa de crecimiento poblacional viral lo que origina la muerte celular, que se caracteriza por una primera etapa aguda, que luego se torna en un proceso crónico. De esta manera, el sujeto infectado adquiere el estado de inmunodeficiencia severa característico de la infección (8).

El mecanismo de transmisión del VIH es principalmente por vía sexual, ya sean las que implican penetración sin preservativo por vía anal, vaginal u oral (9). Además, existen otras vías de transmisión que han sido limitadas tal es el caso de la transmisión perinatal (transmisión madre/hijo) (10), o el riesgo asociado a transfusiones sanguíneas el que se ha regulado a la baja en los últimos años. Por ejemplo, en el caso de la India, país que tiene la segunda población mundial de pacientes contagiados, la prevalencia del VIH no superó el 0,3% en donadores de sangre (11).

Respecto a la distribución etaria del VIH, en Chile se ha visto que desde el 2013 al 2017 hay una elevación de las tasas de prevalencia en los grupos de 15 a 19 años y de 20 a 24 años en los que se observó un alza de 1,4% y 5,9% respectivamente; sin embargo, en el grupo que mayor aumento hubo es en el segmento de los 25 a 29 años, donde la variación llegó al 15,2% (6). Esto ha sido relacionado con comportamientos sexuales de riesgos, definidos como aquellos que implican mayor probabilidad de contraer alguna infección de transmisión sexual. Entre las conductas sexuales de riesgo se encuentran aquellas definidas como riesgo indirecto, siendo estas las que estimularían la realización de conductas de riesgo directo, como son: consumo de alcohol, tabaco, marihuana y otras drogas. En relación con las conductas de riesgo directo, estas se definen como aquellas que directamente posibilitan el contagio: mayor cantidad de parejas sexuales, no poseer pareja única o el no uso de protección de barrera (condón) (12).

En relación a los métodos diagnósticos del VIH, en Chile el método screening gold standard es el ensayo de inmunoabsorción ligado a enzima (ELISA) (13). Este test es el más frecuente y utilizado en este país y está disponible en establecimientos de salud públicos y privados (14).

Actualmente, en Chile, según lo determinado por el Ministerio de Salud (MINSAL), 71 mil personas en el país viven con VIH, esto significa un incremento de cuatro mil personas más en comparación al año 2017 (15), cifras que siguen en aumento, existiendo muchas personas que desconocen su diagnóstico, lo que incrementa más aún el contagio de esta enfermedad (16,17).

Por su parte, Chillán, capital de la nueva región de Ñuble, no cuenta con estudios detallados sobre las características asociadas al riesgo de la adquisición del virus, particularmente en población de riesgo, dificultando el actuar en programas de Salud Pública enfocados en intervenciones preventivas. Es por esto que el objetivo de esta investigación es identificar conductas sexuales de riesgo y motivos para la realización del test de Elisa en estudiantes universitarios de la ciudad de Chillán, Chile.

Método

Diseño: se realizó un estudio transversal de tipo descriptivo, con muestreo por conveniencia.

Población: correspondió a estudiantes universitarios de ambos sexos (independiente de su identidad de género), entre 18

y 30 años, pertenecientes a instituciones de educación superior de la ciudad de Chillán, Chile.

Criterios de inclusión: tener entre 18 y 30 años, participación voluntaria, el encuestado debía poseer conexión a red de internet y que estuviera cursando una carrera universitaria o técnica de alguna institución de educación superior de la comuna de Chillán.

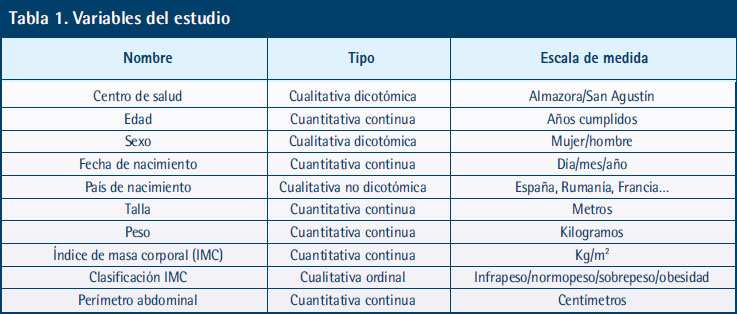

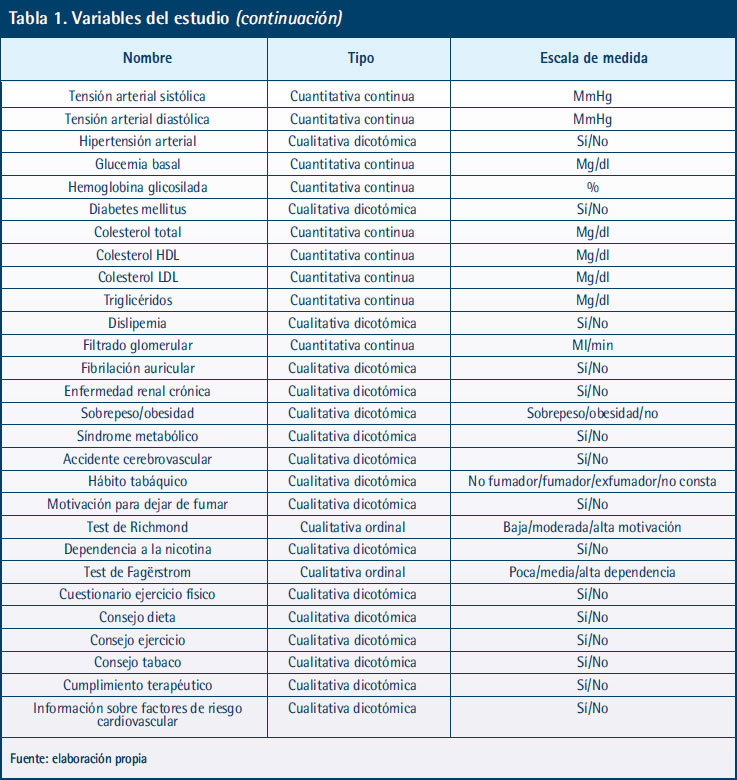

Variables de investigación: se dividen en sociodemográficas (edad, sexo, lugar de residencia, etc.), conducta sexual (número de parejas con las que ha tenido sexo en el año 2020, características de las relaciones de pareja, orientación sexual, etc.), conocimiento, percepción y hábitos en relación a la conducta sexual y actitud frente al test de Elisa (realización o no)

Recogida de datos: el instrumento empleado para esto se divide en: a) datos sociodemográficos (edad, sexo, lugar de residencia, etc.) y datos académicos (carrera que cursa, universidad, años de estudio, etc.), b) relación de pareja y conducta sexual (número de parejas con las que ha tenido sexo en el año 2020, características de las relaciones de pareja, orientación sexual, etc.), c) conocimiento, percepción y hábitos en relación a la conducta sexual del encuestado, d) Actitud frente al test de Elisa. Su estructura es tipo encuesta, de la cual constó de siete preguntas abiertas y 31 preguntas cerradas. Este cuestionario fue modificado y adaptado por los autores a partir de una encuesta realizada a estudiantes universitarios de la ciudad de Cartagena, Colombia en el año 2010 (2). Como también sometido a validación por pares expertos.

El instrumento fue aplicado mediante la herramienta Google Forms, lo que incluyó un consentimiento informado virtual, permitiendo asignar un código a cada sujeto partícipe de la encuesta, con el fin de mantener el anonimato.

Análisis de datos: los datos, previa codificación, se procesaron en el programa Prism GraphPad en su versión 7.0 (San Diego, California). Cada variable fue evaluada de manera descriptiva.

Aspectos éticos: el trabajo investigativo aseguró y resguardó de manera total la confidencialidad de los datos y fue aprobado por el Comité Ético Científico de la Universidad Adventista de Chile.

Resultados

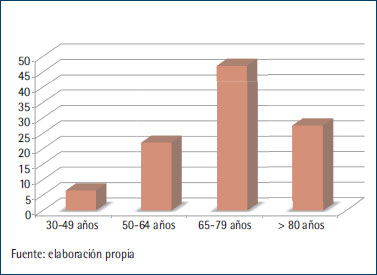

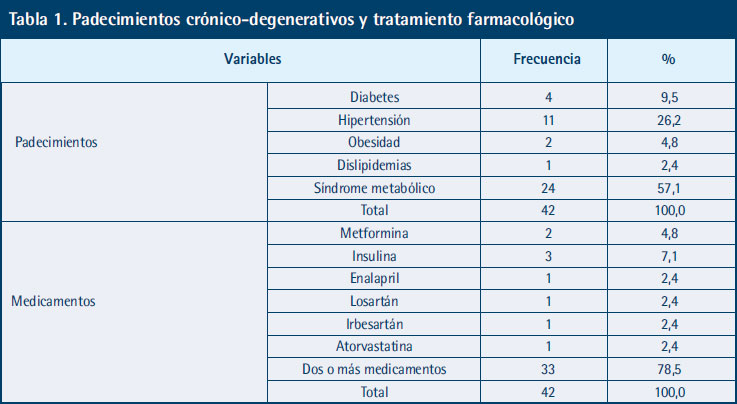

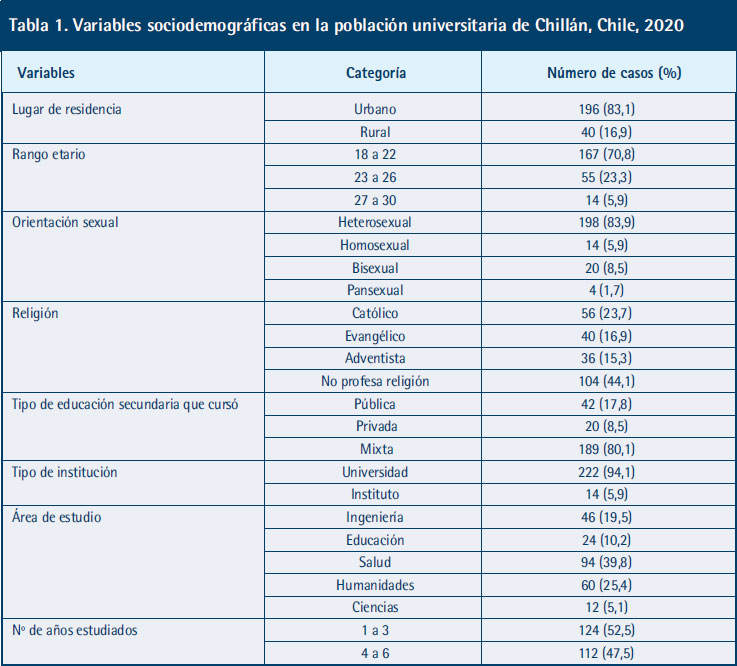

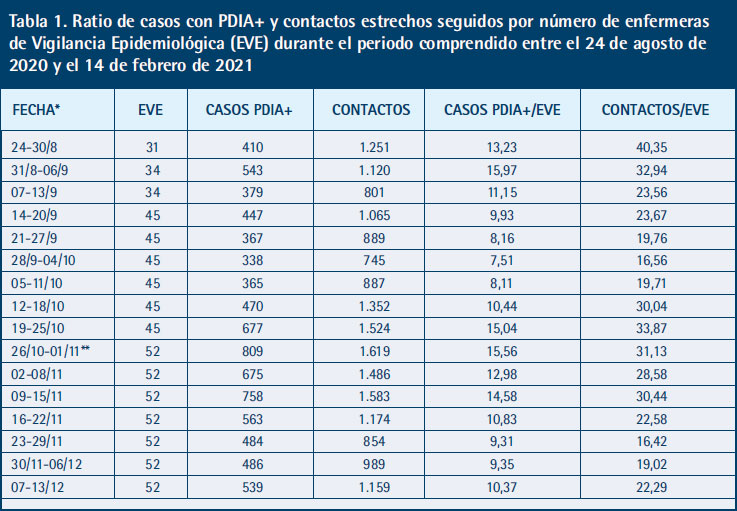

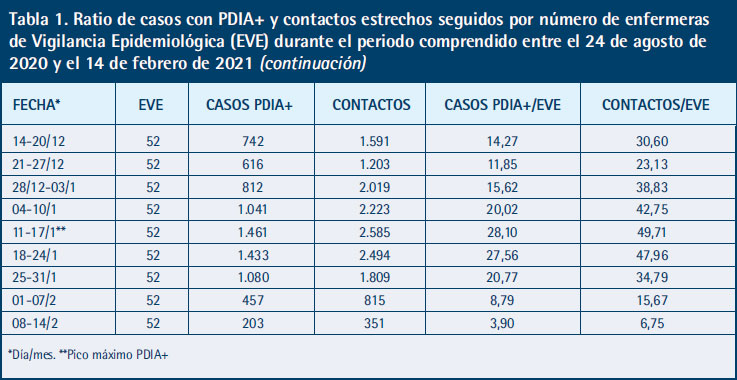

La población de estudio estuvo compuesta por 236 personas (169 mujeres y 67 hombres), donde el rango etario predominante fue el de 18 a 22 años (70,8%). Se observó que la orientación sexual mayoritariamente fue heterosexual (83,9%) y en lo correspondiente a educación la mayoría estudia en la universidad (94,1%) en donde un mayor número de estudiantes pertenece al área de la salud (39,8%) (Tabla 1).

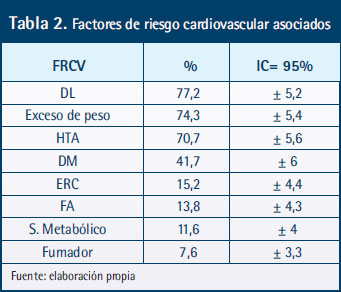

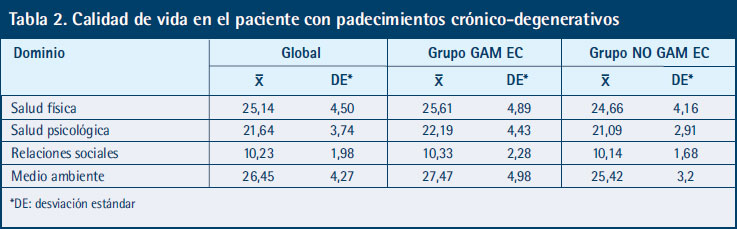

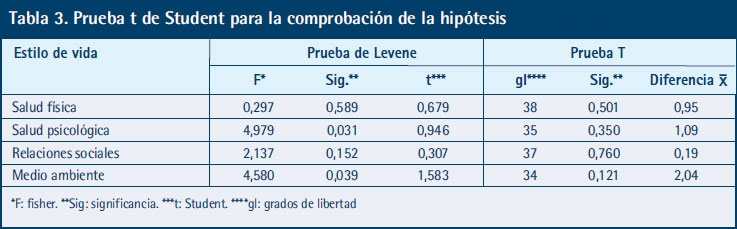

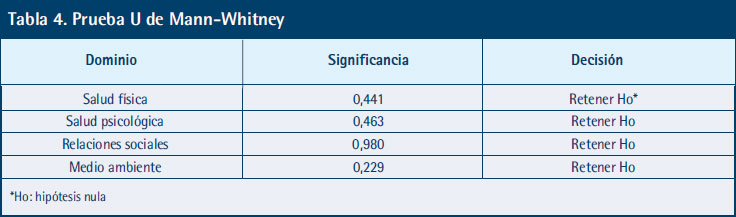

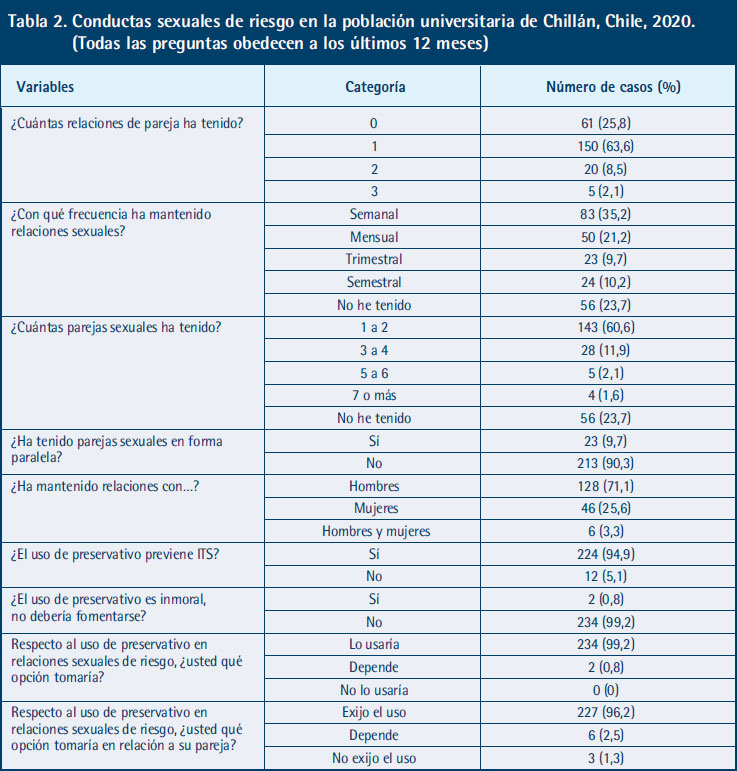

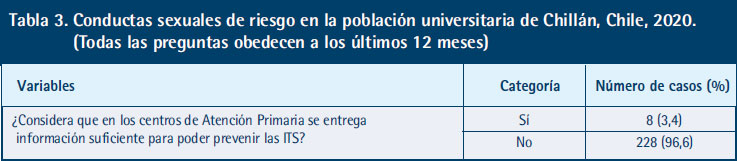

En cuanto a las variables de estudio que refieren: conducta, hábitos, percepción y conocimiento de los estudiantes respecto al tema serán englobadas en Tabla 2 y 3.

En este sentido, es preciso destacar que durante los últimos 12 meses la población encuestada: en su mayoría ha mantenido una relación de pareja (63,6%), un importante grupo ha mantenido relaciones sexuales semanalmente (35,2%), en su mayoría la muestra ha tenido entre una y dos parejas sexuales (60,6%), además un pequeño grupo ha tenido parejas en forma paralela (9,7%). Respecto a relaciones homosexuales en la muestra el porcentaje es marginal. Respecto al uso del preservativo se observa que la muestra en su mayoría presenta percepción y conocimientos adecuados respecto a su uso (Tabla 2).

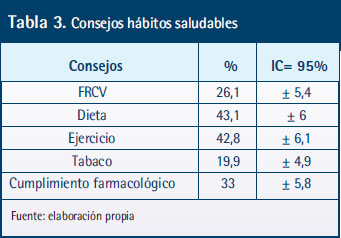

Llama la atención que existe porcentaje no menor correspondiente a un 8,1% y 15,3%, respectivamente, que refieren que han tenido relaciones sexuales y de pareja donde no se fomenta el respeto ni el compromiso mutuo, referidos en la segunda y tercera pregunta. En las preguntas orientadas a qué tipo de relación sexual ha mantenido y en cuáles ha usado preservativo, cada alumno puede estar en más de una categoría. En estas destaca que el sexo anal es el menos practicado (18,6%), en donde un (10,2%) de los practicantes no emplean preservativo. Los alumnos de la muestra en un 11,4% y 7,6%, respectivamente, han tenido relaciones de riesgo bajo los efectos del alcohol y las drogas (Tabla 3).

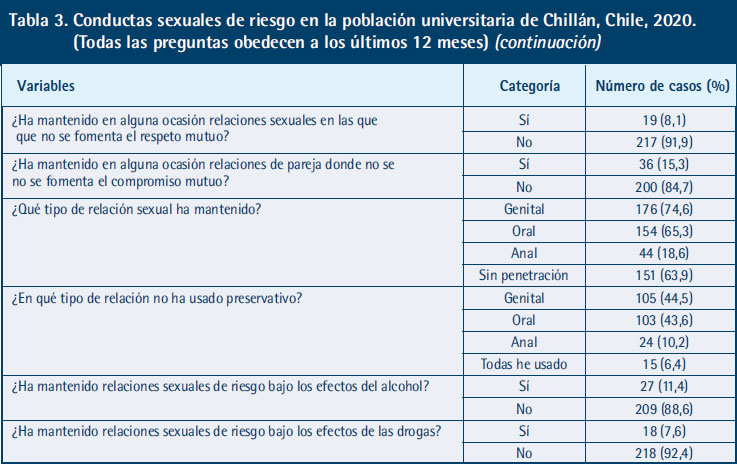

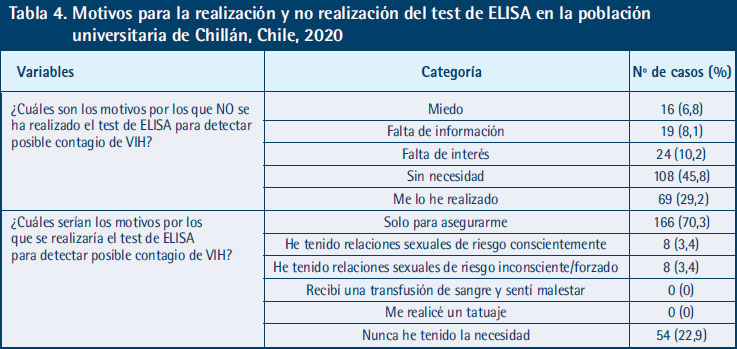

Finalmente, respecto a la no realización del test de ELISA, un 45,8% nunca ha tenido la necesidad de realizarlo, un 10,2% menciona no tener interés en la realización, un 8,1% señala que hay una falta de información y un 6,8% menciona que no se lo ha hecho por miedo.

Dentro de los motivos para hacerse el test, las respuestas fueron: solo para asegurarme o como medida precautoria 70,3%, nunca he tenido la necesidad de realizarme el test 22,9%, he tenido relaciones sexuales de riesgo conscientemente 3,4% y, por último, he tenido relaciones sexuales de riesgo estando inconsciente o siendo forzado 3,4% (Tabla 4).

Discusión

Según los resultados obtenidos en la presente investigación se pudo observar que la muestra corresponde a población prin- cipalmente femenina, menores de 25 años, heterosexuales, mayoritariamente universitarios y que estudian carreras del área de la salud y humanidades primordialmente; esto se asemeja a una investigación llevada a cabo a universitarios de la ciudad de Osorno, Chile, en donde la muestra era mayoritariamente femenina, edades entre los 18-23 años, y el 92,9% se identificó como heterosexual (18).

La etapa universitaria es la más propensa a llevar a jóvenes a tener descuidos a la hora de mantener un encuentro sexual, están más propensos a conocer a parejas casuales y a no emplear protección de barrera, al no tener planeado el encuentro (19). Según un estudio realizado en estudiantes de Concepción en 2016, la mayoría de los jóvenes había tenido de dos a cinco parejas sexuales, lo cual difiere con lo encontrado en este estudio, el que indica que la mayor parte de la muestra tuvo de una a dos parejas sexuales (20).

Los jóvenes mayoritariamente mantuvieron encuentros sexuales de tipo genital. Con respecto al uso del preservativo, según Fernández-Silva et al. (18) (2018), la mayoría de los jóvenes señalaron que exigiría y usaría preservativo, este concepto es comprendido como “autoeficacia en el uso del preservativo” (21). En el presente estudio, los estudiantes son conscientes de que el empleo de preservativo trae consigo el cuidado de su salud; sin embargo, a pesar de lo anterior, una parte de estos no utilizó preservativo en relaciones sexuales genitales y orales en los últimos 12 meses, lo que podría significar que aun teniendo el conocimiento sobre la importancia de la protección de barrera, no lo llevan a la práctica.

Relacionado con lo anterior los estudiantes señalaron que la educación recibida por parte de centros de salud era insuficiente, lo que reflejó el nivel de carencia en educación sexual que se encuentra Chile en estos momentos y que ha sido confirmado por estudios que señalan que está dentro de los países con deficiencia en educación sexual (22).

Respecto al tipo de relación sexual practicada por los universitarios encuestados, se encuentra que el sexo anal tuvo menor incidencia. Resultado que difiere con la investigación realizada por Ríos González et al. (23) donde un 56% lo había practicado. Respecto al uso de preservativo en este tipo de coito, más de la mitad señaló no utilizar protección de barrera, resultado que no se relaciona a lo señalado por Morales Mesa et al. (24), en su investigación, en donde la mayoría de los universitarios de Medellín (Colombia) lo usa.

Las relaciones sexuales bajo la influencia del alcohol mostraron ser poco habituales comparadas con otras investigaciones. De esta forma, en el estudio realizado en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, un 30,28% refirió haber mantenido relaciones sexuales después de consumir alcohol (25). Un valor aún más elevado de ingesta de alcohol se evidenció en un estudio aplicado a universitarios de la ciudad de Cartagena, Colombia, donde el 55% indicó el consumo de bebidas alcohólicas antes de una relación sexual y solo el 4% el consumo de drogas (2).

Según los resultados que se obtuvieron en la muestra estudiada con respecto a la no realización del test de ELISA, se observó que la mayoría señala no haber tenido la necesidad de efectuarlo por su seguridad a la ausencia del virus. Estos resultados se repiten en un estudio llevado a cabo por Bermúdez et al. (26), donde una gran parte de la muestra indicó no haberlo llevado a cabo señalando que el principal motivo para no hacerse la prueba era la “percepción de seguridad de que no se tenía el virus” (26). Existen evidencias que el miedo a realizarse el examen podría ser la causa principal de la no realización del test (27,28), lo que difiere de los presentes resultados donde solo un pequeño porcentaje de los encuestados indicó el temor como la causa principal de la no realización de la prueba.

Finalmente, dentro de los motivos para la realización del test de Elisa para VIH, destaca que la gran mayoría lo haría solo como medida precautoria, sin la necesidad de existencia de algún factor de riesgo, caso contrario al presentado en una in- vestigación sobre la evaluación de un programa público de diagnóstico precoz del VIH (29), donde apenas un 10,9% de los participantes voluntarios fueron personas sin prácticas de riesgo, a diferencia del 70,3% del presente estudio. Existe un pequeño porcentaje de individuos que declaró haber mantenido relaciones sexuales de riesgo estando conscientes de aquellas, inconscientes o siendo forzados, escenario que se asemeja al descrito por Gálvez Cabrera et al. (30), donde un 10% de los encuestados reconoce relaciones sexuales no consentidas, frente a un 3,4% de relaciones estando inconsciente o siendo forzado.

Dentro de las limitaciones presentes en este estudio se encuentra el hecho de estar cursando una pandemia causada por la COVID-19, lo que dificultó la recolección de datos, y junto con ello, el no poder acceder a la cantidad de estudiantes deseados con igual proporción entre hombres y mujeres.

Conclusión

Los jóvenes universitarios de Chillán, a pesar de tener percepción y conocimientos favorables hacia las conductas sexuales de riesgo, no suelen protegerse de forma adecuada ante las ITS. Sobre la educación sexual por parte de los CESFAM, esta es percibida como insuficiente, por lo que es probable que se esté fallando en la ejecución y efectividad de las intervenciones en Salud Pública y como funcionarios de salud, haciendo necesaria una revisión sistemática de los programas actuales para la promoción de la salud y prevención de las ITS. Por otro lado, es preocupante que tan pocos estudiantes se hayan sometido al test de ELISA, excusando no tener la necesidad de su realización, cuando muchos de ellos se han expuesto a relaciones sexuales de riesgo, lo que supone la posibilidad de un contagio desapercibido de VIH, confirmando la de la necesidad de fomentar la realización del test.

Financiación

Ninguna.

Conflicto de intereses

Ninguno.

Bibliografía

[1] Santander E, Fich F, Salvo A, Pacheco G, Mendoza M, Amigo M, et al. Normas de manejo y tratamiento de las Infecciones de Transmisión Sexual. Primera parte. Rev Chilena Infectol. 2016; 26(2):174-90. Doi: http://doi.org/10.4067/S0716-10182009000200012

[2] Villafañe-Ferrer LM, González-Navarro RM. Comportamientos de riesgo y nivel de conocimiento de infecciones de transmisión sexual en estudiantes universitarios. Revista Duazary. 2017; 14(2):160-8. Doi: https://doi.org/10.21676/2389783X.1964

[3] Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Transmisión del VIH [internet]. Atlanta, Estados Unidos: CDC [citado 8 nov 2021]. Disponible en: https://www.cdc.gov/hiv/spanish/basics/transmission.html

[4] Sanjosé S, Díaz M, Castellsagué X, Clifford G, Bruni L, Muñoz N, et al. Worldwide prevalence and genotype distribution of cervical human papillomavirus DNA in women with normal cytology: a meta-analysis. The Lancet Infectious Diseases. 2007; 7(7):453-9. Doi: http://doi.org/10.1016/S1473-3099(07)70158-5

[5] Organización Mundial de la Salud (OMS). Infecciones de transmisión sexual [internet]. Ginebra: OMS; 2019 [citado 8 nov 2021]. Disponible en: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/sexually-transmitted-infections-(stis)

[6] Informe Nacional: evolución de la infección por VIH/SIDA Chile 1984-2012. Revista Chilena de Infectología. 2015; 32(1):17-43. Doi: http://doi.org/10.4067/S0716-10182015000100003

[7] Cáceres K. Informe: Situación epidemiológica de las infecciones de transmisión sexual en Chile. Rev Chilena Infectol. 2016; 36(2):221-33. Doi: http://doi.org/10.4067/S0716-10182019000200221

[8] Waymack JR, Sundareshan V. Acquired Immune Deficiency Syndrome. 2020 Sep 8. [internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2021 Jan. PMID: 30725978. [citado 8 nov 2021]. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30725978/

9[] Lamotte JA. Infección por VIH/sida en el mundo actual. Revista Medisan [internet] 2014 [citado 8 nov 2021]; 18(7):993-1010. Disponible en: http://scielo.sld.cu/pdf/san/v18n7/san15714.pdf

[10] World Health Organization (WHO). Mother-to-child transmission of HIV [internet]. Geneva: WHO [citado 8 nov 2021]. Disponible en: https://www.who.int/hiv/topics/mtct/about/en/

[11] Makroo R, Chowdhry M, Bhatia A, Arora B, Rosamma NL. Prevalence of HIV among blood donors in a tertiary care centre of north India. IJMR. 2011; 134(6):950-3. Doi: https://doi.org/10.4103/0971-5916.92640

[12] Figueroa L, Figueroa L. Conductas sexuales de riesgo en adolescentes desde el contexto cubano. Revista de Ciencias Médicas de Pinar del Río. [internet] 2017 [citado 8 nov 2021]; 21(2):193-301. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1561- 31942017000200020&lng=es&nrm=iso

[13] Álvarez I. Interpretación de las pruebas usadas para diagnosticar la infección por virus de la inmunodeficiencia humana. Acta méd. Peruana [internet]. 2017 [citado 8 nov 2021]; 34(4):309-16. Disponible en: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1728- 59172017000400009&lng=es.)

[14] Ministerio de Salud. VIH/SIDA: Preguntas Frecuentes [internet]. Santiago, Chile: MINSAL; 2018 [citado 8 nov 2021]. Disponible en: https://www.minsal.cl/vih-sida-preguntas-frecuentes/

[15] Nascimiento B, Spindola T, Araujo M, Almeida R, Costa R, Teixeira R. El comportamiento sexual de jóvenes universitarios y el cuidado de la salud sexual y reproductiva. Enferm Global. 2019; 17(1):237-69. Doi: https://doi.org/10.6018/eglobal.17.1.261411

[16] Ministerio de Salud. Informe de ONUSIDA 2019 [internet]. Santiago, Chile: MINSAL; 2019 [citado 8 nov 2021]. Disponible en: https://www.minsal.cl/

[17] Passarelli C. Chile [internet]. Santiago, Chile: ONUSIDA; 2020 [citado 8 nov 2021]. Disponible en: https://www.unaids.org/es/regionscountries/coun- tries/chile

[18] Fernández C, Sánchez D. Actitudes y prácticas sexuales relacionadas con VIH/SIDA. Revista de la Universidad Industrial de Santander. Salud. 2018; 50(4):350-7. Doi: https://doi.org/10.18273/revsal.v50n4-2018008

[19] Badillo-Viloria M, Mendoza X, Barreto M, Díaz-Pérez A. Comportamientos sexuales riesgosos y factores asociados entre estudiantes universitarios en Barranquilla, Colombia, 2019. Enferm Global. 2020; 19(59):422-35. Doi: https://doi.org/10.6018/eglobal.412161

[20] Bouniot S, Muñoz C, Norambuena N, Pinto C, Muñoz M. Prevalencia de conductas sexuales de riesgo en estudiantes de primer año de pregrado de la universidad San Sebastián, Concepción, Chile, 2016: estudio descriptivo. RCOG. 2017; 68(3):176-85. Doi: https://doi.org/10.18597/rcog.2799

[21] Valencia C, Canaval G. Factores que predisponen, facilitan y refuerzan el uso del preservativo en jóvenes universitarios de Cali, Colombia. Rev. salud pública [internet] 2012 [citado 8 nov 2021];; 14(5):810-21. Disponible en: https://www.scielosp.org/pdf/rsap/2012.v14n5/810-821/es

[22] Obach A, Sadler M, Jofré N. Salud sexual y reproductiva de adolescentes en Chile: el rol de la educación sexual. Rev. salud pública. 2017; 19(6):848-54. Doi: https://doi.org/10.15446/rsap.V19n6.70023

[23] Rios C, Verón F, De Benedectis G, Flores J, Chirino A. Prácticas de riesgo para transmisión de VIH en estudiantes de medicina de Latinoamérica y el Caribe, 2017. Memorias del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud. 2018; 16(2):49-54. Doi: https://doi.org/10.18004/mem.iics/1812-9528/2018.016(02)49-054

[24] Morales S, Arboleda O, Segura A. Las prácticas sexuales de riesgo al VIH en población universitaria. Rev. salud pública. 2014; 16(1):27-39. Doi: https://doi.org/10.15446/rsap.v16n1.30659

[25] Spindola T, Barros A, Brochado E, Sousa D, Costa E, da Silva T. Prácticas sexuales y comportamiento de jóvenes universitarios frente a la prevención de infecciones de transmisión sexual. Enferm Global. 2020; (58):109-19. Doi: https://doi.org/10.6018/eglobal.382061

[26] Bermúdez M, Ramiro M, Teva I, Rámiro T, Buela-Casal G. Conducta sexual y realización de la prueba del virus de la inmunodeficiencia humana en jóvenes que estudian en la universidad en Cuzco. Gaceta Sanitaria. 2018; 32(3):223-9. Doi: https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2017.07.002

[27] RivasE,RivasA,BarríaR,SepúlvedaC.ConocimientosyactitudessobreVIH/SIDAdeestudiantesdeEnfermeríadelasUniversidadesdeLa Frontera y Austral de Chile. Temuco - Valdivia. Chile, 2004. Ciencia y Enfermería. 2009; 15(1):109-19. Doi: https://doi.org/10.4067/S0717- 95532009000100012

[28] PanozoE.ConocimientosycomportamientossexualesderiesgoasociadosalVIH-sidaenuniversitariosdelaciudaddeLaPaz.Revistade Investigación Psicológica [internet] 2009 [citado 8 nov 2021]; (5):57-64. Disponible en: http://www.scielo.org.bo/pdf/rip/n5/n5a06.pdf

[29] Belmonte M, Castillo O, Ballester J, Castro I, Pérez F, Monteagudo O. Evaluación de un programa de salud pública sobre diagnóstico precoz de VIH con prueba rápida. Revista Española de Salud Pública. [internet] 2019 [citado 8 nov 2021]; 93:2-10. Disponible en: https://scielosp.org/pdf/resp/2019.v93/e201912119/es

[30] Gálvez E, González Y, Consuegra E. Sexualidad y drogas: aspectos medicolegales de interés para el médico general integral. Revista Habanera de Ciencias Médicas. [internet] 2011 [citado 8 nov 2021]; 10(4):492-5. Disponible en: http://scielo.sld.cu/pdf/rhcm/v10n4/rhcm11411.pdf