Cómo citar este artículo:

Esparza Guajardo FC, Ruiz de Chávez Ramírez D, Almeida Perales C, Suárez Máximo JD. Perfil epidemiológico y percepción del riesgo en pacientes sometidos a prueba COVID-19 en Zacatecas, México. RIdEC 2022; 15(Supl. 1):6-15.

Fecha de recepción: 3 de marzo de 2022.

Aceptada su publicación: 26 de marzo de 2022.

Autores

1 Flavio César Esparza Guajardo

2 Dellanira Ruiz De Chávez Ramírez

2 Cristina Almeida Perales

3 Juan Daniel Suárez Máximo

- Egresado de la Maestría en Ciencias de la Salud con Especialidad en Salud Pública. Universidad Autónoma de Zacatecas. México.

- Docente de la Maestría en Ciencias de la Salud con Especialidad en Salud Pública. Unidad Académica de Medicina Humana y Ciencias de la Salud. Universidad Autónoma de Zacatecas. México.

- Estudiante de la Maestría en Salud Pública. Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. México.

Dirección de contacto: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Resumen

Objetivo: analizar el perfil epidemiológico y percepción de riesgo en pacientes sometidos a una prueba tipo PCR para detección de la COVID-19 en una Unidad de salud monitora de enfermedades respiratorias de Zacatecas (México).

Método: estudio cuantitativo descriptivo transversal prospectivo, en el periodo comprendido del 5 de mayo al 5 de noviembre de 2020 del estado de Zacatecas, México. Muestreo no probabilístico por conveniencia, se incluye a los asistentes sometidos a prueba COVID-19. Instrumento de medida: cuestionario de datos epidemiológicos y sociodemográficos, datos clínicos y percepción de riesgo. Se realizaron índices de estadística descriptiva y análisis bivariantes en SPSS V26.

Resultados: el rango de edad de mayor frecuencia fue el de 18-39 años con un 52,9%, aunque el grupo de los adultos mayores fue donde más resultados positivos se obtuvieron. En cuanto a los datos clínicos reportados se encontró una prevalencia entre la población de obesidad con un 39,7% y de acuerdo a la percepción del riesgo se obtuvo una prevalencia en la dimensión biológica con un 49,1%, además más del 75% se encontró preocupado por su salud.

Conclusión: del perfil epidemiológico y la percepción del riesgo se determina que son las personas adultas mayores, o quienes padecen alguna comorbilidad, los que mayor vulnerabilidad presentan ante el nuevo coronavirus SARS-CoV-2.

Palabras clave: perfil epidemiológico ; riesgo ; prueba ; COVID-19

Abstract:

Epidemiological profile and risk perception in patients undergoing the COVID-19 test in Zacatecas, Mexico

Objective: to analyse the epidemiological profile and risk perception in patients undergoing a PCR-like test for COVID-19 detection at a Health Unit Monitoring for Respiratory Diseases at Zacatecas (Mexico).

Method: a prospective cross-sectional descriptive quantitative study conducted from May 5th to November 5th 2020 at Zacatecas, Mexico. Non-probability convenience sampling, including those patients undergoing the COVID-19 test. Measurement tool: questionnaire with epidemiological and sociodemographic data, clinical data and risk perception. Descriptive statistical indexes and bivariate analysis conducted with SPSS V26.

Results: the most frequent age range was 18-39 years, with 52.9%, though the highest number of positive results was obtained in the group of older adults. Regarding the clinical data reported, a 39.7% prevalence of obesity was found in the population; and in terms of risk perception, there was a 49.1% prevalence in the biologic approach; besides, >75% were concerned about their health.

Conclusion: the epidemiological profile and the risk perception determined that the older adults or those with some co- morbidities are those more vulnerable to the new SARS-CoV-2 coronavirus.

Key words: epidemiological profile; risk; test; COVID-19

Introducción

En noviembre de 2019 se empezó a extender en el mundo la enfermedad denominada COVID-19, con una gran rapidez en contagios y muertes entre los pacientes, lo cual generó el mayor reto para la Salud Pública de los últimos 100 años, ya que esto representaba un riesgo crítico para la salud de la humanidad; además se hizo evidente las deficiencias históricas del sistema de salud que ponen de manifiesto perfiles epidemiológicos con incapacidad de respuesta ante enfermedades como la COVID-19 (1,2). El perfil epidemiológico representa un aspecto de gran importancia para la Salud Pública, puesto que permite sistematizar los dominios y las dimensiones del monitoreo; asimismo, establece los sujetos sociales a través de una mirada crítica e intelectual del pueblo sobre su salud, mediante la construcción de una matriz de procesos críticos (3).

Es por ello que analizar el perfil epidemiológico de las personas sometidas a prueba PCR permitirá dar a conocer los factores de riesgo vinculados al entorno y al modo de vida, mostrando una prevalencia de las enfermedades no transmisibles como son la diabetes, la obesidad, el tabaquismo, la insuficiencia renal crónica y las enfermedades cardiacas, siendo las más relevantes como un factor de riesgo importante para enfermar y presentar una evolución grave del padecimiento (4). Considerando lo anterior, dichos factores de riesgo son de alta incidencia en México, de acuerdo con la última Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT, 2020); además, en cuanto a la situación laboral que presentan mayor exposición a infectarse por el SARS-CoV-2 se encuentran los empleados, trabajadores del hogar y trabajadores de la salud debido a las actividades que realizan en el lugar de trabajo (5,6).

Por otro lado, la percepción de riesgo en la población al contraer la infección por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 se encuentra condicionada por la infravaloración de riesgo, la ilusión de la invulnerabilidad y la influencia de factores socioculturales, en los cuales las experiencias y los modos de vida podrían ser un condicionante clave. Por lo tanto, conocer el perfil epidemiológico y la percepción de riesgo de los pacientes sometidos a una prueba de PCR a COVID-19 representa una oportunidad para implementar nuevas políticas de Salud Pública, enfocadas al primer nivel de atención a la salud (6,7).

Con respecto al perfil epidemiológico, diversos autores hacen referencia sobre las patologías en las que es más recurrente el contagio por COVID-19, en donde se encontró que los pacientes tenían una mayor proporción de obesidad (17,4%), diabetes (14,5%) e hipertensión arterial (18,9%) en comparación a los que se encontraban aparentemente sanos (8,9); además, dicha información proporciona que las muestras de estudio presentan: fiebre (> 90%), tos seca (80%), dolor torácico (20%) y dificultad respiratoria (15%). Asimismo, la percepción de riesgo de infectarse por SARS-CoV-2 aumenta en las personas que padecen alguna comorbilidad, como las que se mencionan anteriormente, ya que esas condiciones vulneran a la población ante infecciones víricas. Así mismo, un 23,7% de la población mencionó estar en riesgo debido a que tenía que salir de casa o un compañero de casa tenía que salir (10,11).

Considerando el contexto anteriormente planteado, el presente estudio tiene por objetivo analizar el perfil epidemiológico y la percepción de riesgo en pacientes sometidos a una prueba tipo PCR para detección de la COVID-19 en una unidad de salud monitora de enfermedades respiratorias de Zacatecas.

Método

El diseño del estudio es cuantitativo de tipo descriptivo, transversal prospectivo. Estudio que se realizó en el periodo comprendido del 5 de mayo al 5 de noviembre de 2020, conformado por la población de 211,740 habitantes de Zacatecas de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) (12). La muestra quedó constituida por una n= 312 encuestados, los cuales cumplieron con definición operacional de caso para SARS-CoV-2. La técnica empleada para la recolección de la muestra fue a través de encuesta autoaplicada con las medidas sanitarias de bioseguridad con un muestreo no probabilístico por cuotas. Los criterios de inclusión fueron: pacientes que cumplan con definición operacional de caso para SARS-CoV-2, mayores de edad y con residencia en Zacatecas. Los criterios de exclusión fueron: pacientes que no aceptaran participar en el estudio mediante la aceptación del consentimiento informado.

Para recolección de datos se utilizó un cuestionario diseñado ad hoc que incluyó las siguientes variables de estudio:

- Cuestionario sociodemográficas: edad (años), sexo (hombre o mujer), estado civil (soltero, casado, viudo), residencia, escolaridad (Primaria, Secundaria, Preparatoria, Licenciatura, Posgrado), seguridad social (SSZ, Bienestar, IMSS, ISSSTE), ocupación, Usted percibe un salario en este momento de la prueba, número de personas que dependen de usted económicamente (0, 1 a 3, 4 a 6) y actividad reciente.

- Cuestionario de datos clínicos: antecedente patológico, fecha de posible exposición, fecha inicio de síntomas, medio de contagio, síntomas y tratamiento.

- Percepción de riesgo (dimensión biológica, dimensión mental y dimensión social), ¿hay personas infectadas sin síntomas?, ¿las personas asintomáticas pueden infectar a los demás?, ¿se encuentra preocupado?, ¿se encuentra nervioso?, ¿se encuentra preocupado por su familia?, ¿se encuentra estresado?, ¿se encuentra tranquilo?

La escala está validada en el contexto mexicano por expertos y piloteada obteniendo una confiabilidad α de Cronbach=,83, lo cual lo define como un buen instrumento de medición.

Se realizaron índices de estadística descriptiva según la naturaleza de las variables (frecuencias absolutas y relativas para variables cualitativas; media y desviación estándar (DE) para variables cuantitativas), los datos fueron analizados con el Statistical Package For The Social Sciences (SPSS) V.26. Esta investigación estuvo en el cumplimiento de los requerimientos éticos de acuerdo con la Asociación Médica Mundial y la Declaración de Helsinki (13), y conforme a las normas oficiales vigentes (14), fueron obtenidos los permisos personales mediante el consentimiento digital, respetando su anonimato y la confidencialidad de los datos.

Resultados

Datos sociodemográficos: en cuanto a los datos sociodemográficos se observa de acuerdo a la Tabla 1, que el 50% de la muestra se encontró entre la edad de 18 a 39 años. En cuanto al sexo se obtuvo un porcentaje similar entre la población, aunque fueron los hombres en quienes se presentó un mayor número de casos positivos. Por otro lado, el 53,6% de los informantes indicó estar casado, esto por encima de los solteros con un 32,2%, en cuanto al número de dependientes el 91,2% reportó tener entre cero y tres personas a su cargo.

Referente a la procedencia de los pacientes, la gran mayoría era de Zacatecas y Guadalupe con un 60,3 y 39,7% respectivamente, predominó el grado de escolaridad de licenciatura con un 54,6%. En cuanto a la seguridad social, sobresalen los derechohabientes del IMSS con un 42,1% y el 28,4% de la población entrevistada mencionó no contar con algún tipo de seguridad social. El grupo de mayor prevalencia fue el de los empleados con un 35,6%, seguido de los profesionales de la salud con un 22,1%.

Datos clínicos del paciente relacionados con los resultados de la prueba de COVID-19

Se obtuvo que la enfermedad de mayor prevalencia fue la obesidad con un 39,7 de porcentaje, seguido de la hipertensión arterial sistémica y la diabetes tipo 2. Se encontró una asociación significativa con la fecha del primer trimestre de pandemia para caso positivo a COVID-19 (p= 0,000), así como la fecha de inicio de síntomas (p= 0,000). El medio de contagio también resultó significativo (p= 0,000), ya que la mayor cantidad de casos sucedió por contagio comunitario. En cuanto a los medicamentos se encontró que el 56,6 % de la población recibió analgésico (Tabla 2).

Sintomatología del paciente relacionada con los resultados de la prueba de COVID-19

Al analizar la sintomatología de los participantes según el resultado de la prueba PCR se obtuvo que para el caso de los positivos a COVID-19 los tres síntomas predominantes fueron el dolor de garganta, la cefalea y la fiebre (Gráfico 1). En cuanto los negativos predominaron el dolor de cabeza, el dolor de garganta y la fiebre (Gráfico 2).

Percepción de riesgo del paciente relacionada con los resultados de la prueba de COVID-19

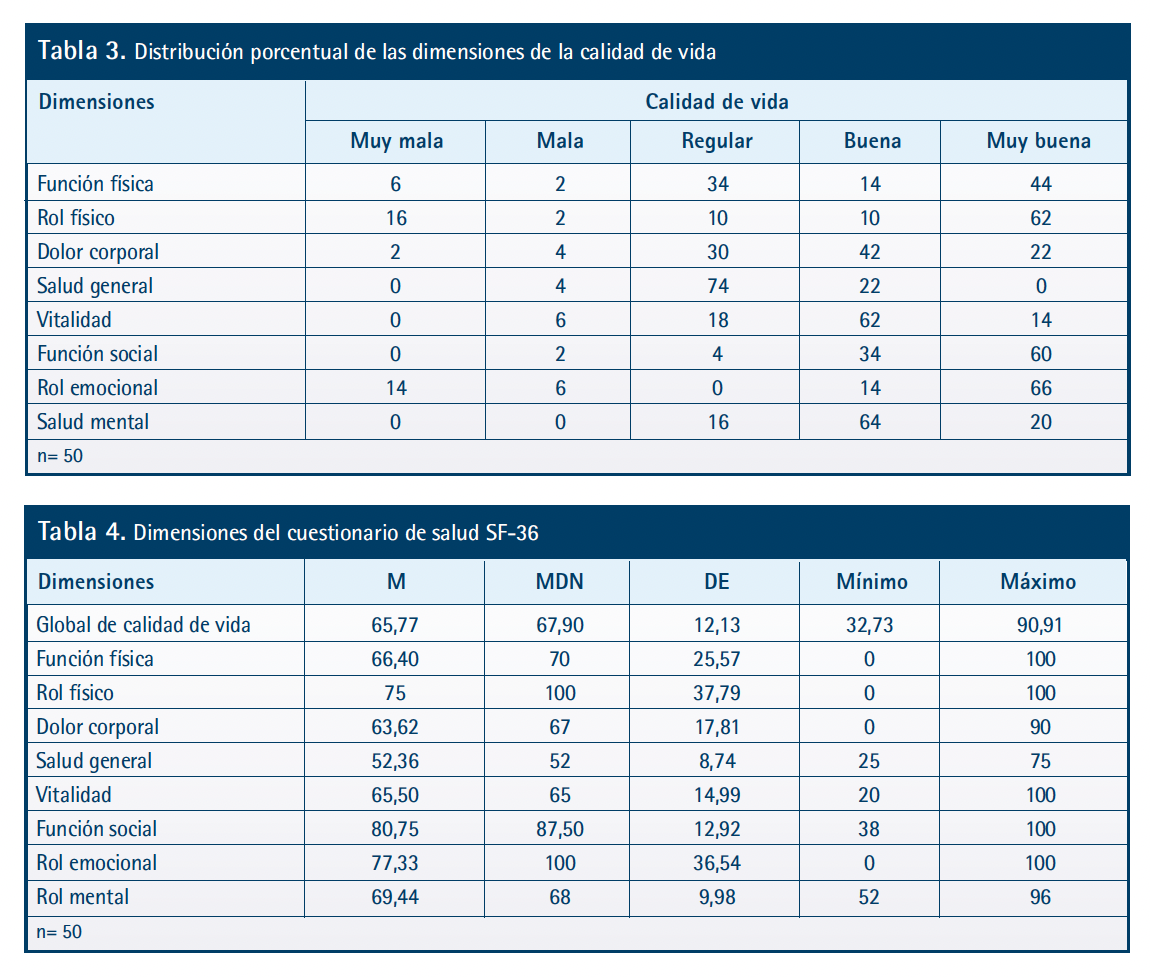

En cuanto a la percepción del riesgo percibida por los encuestados se obtuvo que las dos primeras palabras que relacionaban con la enfermedad tuvieron una dimensión biológica (virus, enfermedad, tos, muerte), no así en la tercera palabra donde predominó una dimensión social (aislamiento, hospital, familia). Por otro lado, más del 75% se encontró preocupado por su salud. El 57,7% de la población manifestó nerviosismo a cerca de las condiciones actuales; así mismo, el 88,1% mencionó estar preocupado por la salud de los miembros de su familia (p= 0,369), el 33,2% respondió no estar preocupado por salir de casa. Además, al cuestionarle a la población si se encontraba tranquilo y relajado al momento de la reclamación de la información solamente el 15,9% manifestó estarlo, lo que pone de manifiesto que en ese momento la población tenía una percepción del riesgo elevada (Tabla 3).

Discusión

La alta incidencia de comorbilidades, la desigualdad socioeconómica, el lugar de residencia, el sexo y el nivel de conocimiento sobre la enfermedad son particularidades que vulneran a ciertos grupos sociales y que fueron identificados en este estudio, donde se observó un predominio a resultado de prueba PCR positiva en el sexo masculino, el grado de mayor escolaridad fue el de licenciatura y el 30,4% manifestó no contar con un ingreso económico al momento de contestar la encuesta.

Estos resultados tuvieron gran similitud a los del estudio realizado por Guzmán del Giudice et al. (15) (2020), donde reportaron que el perfil epidemiológico es el de una persona del sexo masculino, que tenga antecedentes de alguna comorbilidad y se encuentre en un rango de edad de 40 y 60 años. El único dato que difiere con esta es el de la edad, ya que el rango se encontró entre los 18 a 39 años.

El puesto laboral que mayor se encontró fue el de los empleados por empresas industriales con un 35,1%, seguido de los profesionales de la salud, constatando que algunos grupos sociales no podían abandonar su lugar de trabajo a pesar de las condiciones sanitarias en las que se encontraba el país, dato que se relaciona con las clases sociales de la entidad. Además, esa situación confirma la teoría del perfil epidemiológico de Jaime Breilh, donde determina que la orden social capitalista, reproducción social, modos de vivir, de enfermar y de morir son la base para una epidemiología crítica la cual permitirá conocer los factores de riesgo que vulneran a ciertos grupos de una sociedad ante enfermedades como la COVID-19, ya que no todos los individuos tuvieron las mismas oportunidades de autocuidarse (16).

Otro aspecto con similitud al estudio realizado por Dias et al. (8) (2020) es que la mayoría de las personas infectadas tenía residencia urbana, pudiendo estar relacionado a diferencias socioeconómicas y demográficas, debido a que las personas que residen en ciudades presentan hacinamiento en los hogares y el lugar de trabajo, lo cual los obliga a tener mayor contacto entre personas y, por lo tanto, tienen una mayor exposición a contraer la infección. De manera similar (Abdelhhafiz et al., 2020) concluye que las personas que viven en zonas urbanas tienen un conocimiento ligeramente significativo en comparación con los que viven en zonas rurales, así mismo las personas con ingresos económicos bajos reportaron una percepción de riesgo más a contagiarse de coronavirus más alta (8,17).

El nivel de conocimientos y el resultado de la prueba PCR tuvo asociación significativa en los resultados de la investigación, ya que se considera que un mayor grado de conocimientos aumenta la percepción de riesgo sobre la enfermedad, lo que provoca que las personas perciban más inseguridad obligándolas a aceptar y practicar las medidas de mitigación, potenciando la posibilidad de no enfermarse, resultado que coincide con la investigación de Zanin et al. (18) (2020), ya que en su investigación afirmó que cuanto mayor sea el grado de conocimiento sobre la enfermedad, mayor será la incertidumbre causada por los encuestados, derivado de que las fuentes en las que se informan son diferentes, pues las personas con un mayor conocimiento tienen mayor acceso a fuentes confiables de información.

Respecto a la asociación de los antecedentes de comorbilidades se encontró una asociación significativa para caso positivo a COVID-19 (p= 0,043), donde la obesidad tiene una prevalencia del 39,7, lo cual es un factor de riesgo importante que padece gran parte de la población zacatecana; en cuanto a la sintomatología se reportaron como principales el dolor de garganta, cefalea, fiebre, congestión nasal y fatiga, al igual que lo reportado por Yang et al. (19) (2020), donde menciona que el 40% de los pacientes presentó alguna comorbilidad, principalmente las cardiovasculares.

En general se obtuvo una percepción del riesgo elevada en la muestra del estudio, ya que entre el 60 y 70% de la población manifestó estar preocupada por su salud, la de sus familiares y las condiciones actuales por las que atravesaba la humanidad, resultados que coinciden con el estudio realizado por Harapan et al. (20) en el que concluye que los jóvenes de entre 20 y 30 años, residentes de zonas urbanas y con profesiones relacionadas con la salud, tienen un nivel de percepción más elevado de la infección por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, resultando que es beneficioso para mitigar en número de contagios en las principales cuidades del Estado de Zacatecas, por lo que la teoría de Modelos de Creencias de la Salud es una herramienta eficaz que puede implementarse para contribuir a un mejor control de infecciones por la COVID-19 (20).

Conclusión

En la comparación del perfil epidemiológico, y la percepción del riesgo encontrados en esta investigación y los artículos relacionados, se determina que son las personas adultas mayores o quienes padecen alguna comorbilidad los que mayor vulnerabilidad presentan ante el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, pues aunque las personas mayores tuvieron una menor incidencia en este estudio el porcentaje de positividad superó al de los otros grupos de edad. También se encontró similitud en cuanto a la residencia, ya que las personas con residencia urbana fueron quienes solicitaron más la prueba para detección de la COVID-19, las personas que se mantuvieron en su lugar de trabajo también fueron quienes más factores de riesgo presentaron para contraer la infección y en segundo lugar a los profesionales de la salud.

En cuanto a la sintomatología reportada por los participantes, se encontró similitud con los artículos revisados, ya que el dolor de cabeza, dolor de garganta y la fiebre se encuentran entre los síntomas con mayor prevalencia entre la muestra de estudio. Se obtuvo un alto nivel de percepción del riesgo elevada al momento en que se llevó a cabo la investigación, aunque de acuerdo a la temporalidad en la que se obtenía la información se observa que conforme pasaba el tiempo de haber iniciado la pandemia, el porcentaje de población que demandó la prueba fue menor, pero el porcentaje de positivos aumentaba, lo que pone en descubierto que la población zacatecana iba normalizando la situación epidemiológica,

Por lo tanto, se concluye que en la población de estudio se hace presente un problema de Salud Pública para el cual no se está preparado, pues un alto índice de comorbilidades como el sobrepeso y la obesidad vulnera a la población; además, el grado de escolaridad es bajo, lo cual representa una desventaja para las personas. Por ello, resulta necesaria una Educación para la Salud que contribuya al control de enfermedades como la COVID-19 y oriente a la población a adquirir estilos de vida saludables.

Financiación

Ninguna.

Conflicto de intereses

Ninguno.

Bibliografía

- Department of Infectious Diseases & Clinical Microbiology, Gülhane Faculty of Medicine, Health Science University, Ankara T, 2, Department of Infectious Diseases International University of Health and Welfare, Narita Hospital Narita J. Epidemiology of COVID-19. TURKISH. J Med Sci [internet] 2020 [citado 2 abr 2022]; 21;50(SI-1):563-70. Disponible en: http://journals.tubitak.gov.tr/medical/issues/sag-20-50-si-1/sag-50-si-1-12-2004-172.pdf

- Barrientos-Gutiérrez T, Alpuche-aranda C, Lazcano-Ponce E. La salud pública en la primera ola: una agenda para la cooperación ante. Salud Pública de México (2020) [internet]. 2020 [citado 2 abr 2022]; 62(5):9. Disponible en: https://www.saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/11606/11888

- Breilh J. De la vigilancia convencional al monitoreo participativo. Cien Saude Colet [internet]. 2003 [citado 2 abr 2022]; 8(4):937-51. Disponible en: http://www.scielo.br/j/csc/a/84YH3CqTdpFzPByK9Z7kmWJ/?lang=es

- Scruzzi GF, Tumas N, Pou SA. Profiles of epidemiological-nutritional transition and burden of morbimortality from COVID-19 in Argentina: An ecological study. Cad Saude Publica. 2021; 37(7).

- La Secretaría de Salud el IN de SP (INSP) y el IN de, Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018 Presentación de resultados [internet]. México: INSP; 2018 Jul [citado 2 abr 2022]. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ensa-nut/2018/doc/ensanut_2018_presentacion_resultados.pdf

- Gómez-Rivera AS, Galicia-Hernández Y, Aguirre-Crespo A, Ruiz-Muñiz O, Sosa-Molina H, Suárez-Fernández F. Perfil epidemiológico de la infección respiratoria por SARS-CoV-2. Rev salud Quintana Roo [internet]. 2020 [citado 2 abr 2022]; 13(44):28. Disponible en: https://www.re-searchgate.net/publication/348391353

- Denova-Gutiérrez E, López-Gatell H, Alomia-Zegarra JL, López-Ridaura R, Zaragoza-Jiménez CA, Dyer-Leal DD, et al. The Association of Obesity, Type 2 Diabetes, and Hypertension with Severe Coronavirus Disease 2019 on Admission Among Mexican Patients. Obesity [internet]. 2020 Oct 27 [citado 2 abri 2022]; 28(10):1826-32. Disponible en: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/oby.22946

- Dias Lopes LF, de Faria RM, Pimentel Lima M, Soares Kirchhof R, Machado de Almeida GL de M. Descrição do perfil epidemiológico da CO- VID-19 na Região Sul do Brasil. Rev Bras Geogr Médica e da Saúde [internet]. 2020 [citado 2 abr 2022]; 188-98. Disponible en: http://www.seer.ufu.br/index.php/hygeia/article/view/54772/29957

- Direccion General de Epidemiologia C nacional para la vigilancia edpidemiologica C. Lineamiento estandarizado para la vigilancia epidemiológica y por laboratorio de la enfermedad respiratoria viral. Secretaria de Salud [internet]. 2021. [citado 2 abr 2022]; p. 57. Disponible en: www.gob.mx/salud

- Taghrir MH, Borazjani R, Shiraly R. COVID-19 and iranian medical students; A survey on their related-knowledge, preventive behaviors and risk perception. Arch Iran Med. 2020; 23(4):249-54. Doi: https://doi.org/10.34172/aim.2020.06

- Tran VTVT, Ravaud P. COVID-19 related perceptions, context and attitudes of adults with chronic conditions: Results from a cross-sectional survey nested in the ComPaRe e-cohort. PLoS One 2020; 15(8 August):1-13. Doi: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0237296

- Hernández Sampieri R. Metodología de la investigación [internet]. 6ª ed. México DF: McGraw-Hill/ Ed. Médica Interamericana; 2014 [citado 2 abr 2022]. p. 1-364. Disponible en: https://www.uca.ac.cr/wp-content/uploads/2017/10/Investigacion.pdf

- Asociación Médica Mundial. Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial [internet]. Recomendaciones para guiar a los médicos en la investigación biomédica en personas. 1964 [citado 2 abr 2022]. p. 1-4. Disponible en: http://www.conamed.gob.mx/prof_salud/pdf/helsinki.pdf

- DOF. Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigaciones para la Salud. Ley Gen Salud [internet]. 1987; 1-31. Disponible en: http://www.cofepris.gob.mx/MJ/Paginas/Reglamentos.aspx

- Guzmán del Giudice O, Lucchesi Vásquez E, Trelles de Belaúnde M, Pinedo Gonzales R, Camere Torrealva MA, Daly A, et al. Características clínicas y epidemiológicas de 25 casos de COVID-19 atendidos en la Clínica Delgado de Lima. Rev Soc Peru Med Interna. 2020; 33(1):15-24.

- Morales C, Eslava J, Morales C, Eslava JC. “Tras las huellas de la determinacion Memorias del Seminario InterUniversitario de Determinación Social de la Salud. Tras las huellas la Determ memorias del Semin Interuniv Determ Soc la Salud. 2014; 1-77.

- Abdelhafiz AS, Mohammed Z, Ibrahim ME, Ziady HH, Alorabi M, Ayyad M, et al. Knowledge, Perceptions, and Attitude of Egyptians Towards the Novel Coronavirus Disease (COVID-19). J Community Health. 2020 Oct 1; 45(5):881-90.

- Zanin GM, Gentile E, Parisi A, Spasiano D. A preliminary evaluation of the public risk perception related to the covid-19 health emergency in italy. Int J Environ Res Public Health. 2020 Apr 27; 17(9):3024.

- Yang J, Zheng Y, Gou X, Pu K, Chen Z, Guo Q. International Journal of Infectious Diseases Prevalence of comorbidities and its effects in patients infected with SARS-CoV-2: a systematic review and meta-analysis. 2020; 94:91-5.

- Harapan H, Anwar S, Nainu F, Setiawan AM, Yufika A, Winardi W, et al. Perceived Risk of Being Infected With SARS-CoV-2: A Perspective From Indonesia. Doi: https://doi.org/10.1017/dmp.2020.351