Cómo citar este artículo:

Montes Orts A, García Cuevas E, Mármol López MI. La celiaquía: una enfermedad biopsicosocial. Revisión sistemática. RIdEC 2024; 17(1):29-41.

Fecha de recepción: 25 de febrero de 2024.

Fecha de aceptación: 18 de mayo de 2024.

Autoras

1 Alicia Montes Orts

2 Elena García Cuevas

3 María Isabel Mármol López

- Enfermera. Home Care Nurse in Norway.

- Enfermera. “La Fe” Escuela de Enfermería. Universidad de Valencia. GREIACC Research Group. La Fe Health Research Institute. Valencia (España).

- Enfermera. “La Fe” Escuela de Enfermería. Universidad de Valencia. GREIACC Research Group. La Fe Health Research Institute. Valencia (España). ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6859-6133

E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Resumen

Objetivo: sintetizar la evidencia disponible sobre la asociación entre la adherencia al tratamiento de la enfermedad celiaca y la calidad de vida del adulto.

Método: revisión sistemática durante febrero y marzo de 2022 en las bases de datos Pubmed, Embase, Web of Science y Nursing & Allied Health Database. Se incluyeron los artículos publicados en español o en inglés con una antigüedad máxima de cinco años y con una muestra que tuviera enfermedad celiaca en edad adulta.

Resultados: se seleccionaron 15 estudios que mostraron como la dieta sin gluten mejoraba la sintomatología de las personas con celiaquía, aunque eran frecuentes los síntomas persistentes. La dieta sin gluten provocaba problemas psicológicos y abundantes emociones negativas. El ocio, los viajes o el elevado coste de los productos sin gluten fueron algunas de las barreras que los adultos destacaban en relación con su vida cotidiana y las salidas sociales.

Conclusiones: la adherencia al tratamiento de la enfermedad celiaca no tiene un efecto normalizador en la calidad de vida de las personas, pues las dificultades asociadas a la dieta sin gluten afectan tanto al ámbito físico como psicológico y social.

Palabras clave: enfermedad celiaca; calidad de vida; cumplimiento y adherencia al tratamiento; dieta sin gluten.

Abstract

Celiac disease: a biopsychosocial condition. A systematic review.

Objective: to summarize the evidence available on the association between adherence to the treatment for celiac disease and the quality of life of the adult person.

Method: a systematic review during February and March 2022, in the following databases: Pubmed, Embase, Web of Science and Nursing & Allied Health Database. Articles published in Spanish or English were included, up to five years old, and with a sample that presented celiac disease in the adult stage.

Results: fifteen (15) studies were selected, showing that a gluten-free diet improved the symptomatology of persons with celiac disease, even though persistent symptoms were frequent. The gluten-free diet caused psychological problems and plenty of negative emotions. Leisure time, travels, or the high cost of gluten-free products, were some of the barriers highlighted by adults regarding their daily life and social outings.

Conclusions: the adherence to treatment for celiac disease does not have a normalising impact on the quality of life of persons, because the difficulties associated to a gluten-free diet affect the physical as well as the psychological and social settings.

Key words: celiac disease; quality of life; treatment compliance and adherence; gluten-free diet.

Introducción

Según la última actualización de la Sociedad Europea de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica (ESPGHAN), la enfermedad celiaca (EC) es una patología sistémica de base autoinmune causada por la exposición al gluten en personas genéticamente susceptibles (1).

La analogía del iceberg enmarca la situación epidemiológica de la EC de una forma muy gráfica. La línea del agua divide el escaso grupo de los pacientes diagnosticados (la parte visible) con el gran número de casos todavía sin detectar (la parte sumergida). Esto se debe principalmente a que la EC se ha relacionado durante años de forma exclusiva con su forma de presentación clásica y pediátrica, dejando a un lado otras formas atípicas de presentación (2).

Gracias a los avances en el campo de la investigación de la enfermedad y la alta sensibilidad y especificidad de nuevas pruebas diagnósticas no invasivas se está poniendo de manifiesto la verdadera prevalencia de la enfermedad en la sociedad actual, pudiéndose ya considerar una de las enfermedades crónicas más comunes en Europa (3).

Actualmente, según la guía de la Organización Mundial de Gastroenterología de la EC, el único tratamiento eficaz y disponible para las personas con celiaquía es llevar a cabo una dieta sin gluten (DSG) de por vida, que se define como la exclusión estricta de alimentos, bebidas, fármacos y suplementos que contengan cereales o derivados del gluten (4).

La contaminación cruzada resulta uno de los obstáculos más complicados en la DSG. Se define como el proceso por el que los alimentos sin gluten entran en contacto con productos con gluten, por lo que dejan de ser aptos para la dieta de las personas con celiaquía. Este hecho puede darse en el cocinado, en la cadena de fabricación de los alimentos procesados, al compartir utensilios de cocina, al utilizar el mismo aceite para freír, con la presencia de migas de pan cerca, etc. (5). Se hace evidente, por tanto, que el correcto seguimiento y la adherencia a la DSG es indispensable e implica un gran compromiso y responsabilidad por parte del individuo, quien se convierte en el principal eje del manejo de su enfermedad (2).

La enfermera teórica Dorothea Orem resulta útil para analizar el nivel de implicación que la dieta sin gluten supone en el individuo con EC, donde día tras día las personas han de adecuar su patrón de alimentación a las necesidades terapéuticas de su patología, demostrando así su habilidad de autocuidado y de autorregulación en el proceso de salud-enfermedad (6).

La adherencia a una DSG hace referencia a la retirada estricta, rigurosa y de por vida de los productos que contienen gluten (7). Esto afecta a la percepción que las personas con celiaquía tienen respecto a su calidad de vida, destacando principalmente el ámbito físico (refiriéndonos a los síntomas gastrointestinales), psicológico o emocional y social, incluyendo los problemas que encuentran en su día a día (8).

Resulta clara la discordancia existente entre la adherencia y el cumplimiento de la dieta sin gluten con la CV de las personas con EC. Por ello, se formuló la siguiente pregunta de investigación: ¿Qué asociación existe entre la adherencia al tratamiento de la enfermedad celiaca y la calidad de vida del adulto? El objetivo general planteado fue sintetizar la evidencia disponible sobre la asociación entre la adherencia al tratamiento de la EC y la calidad de vida del adulto, evaluando el efecto de la adherencia a la dieta sin gluten en la evolución de los síntomas gastrointestinales en personas con EC, enunciando los problemas psicológicos y las respuestas emocionales que provoca la adherencia al tratamiento de la EC e identificando las principales barreras cotidianas y limitaciones sociales que aparecen en la vida del adulto con EC que sigue una dieta sin gluten.

Método

El diseño empleado fue una revisión sistemática. Para ello, se llevó a cabo una búsqueda exhaustiva en las bases de datos Pubmed, Embase, Web of Science y Nursing and Allied Health Database entre los meses de febrero y marzo de 2022.

En referencia a los criterios de inclusión, se seleccionaron aquellas publicaciones con un máximo de cinco años de antigüedad, cuyo idioma de publicación fuera español o inglés y con una muestra de edad adulta.

En cuanto a los criterios de exclusión, se descartaron las revisiones bibliográficas; los artículos con baja calidad metodológica; las publicaciones cuya muestra fueran personas que siguiesen una DSG, pero tuvieran una enfermedad distinta a la EC y publicaciones que no respondieran a los objetivos de la revisión.

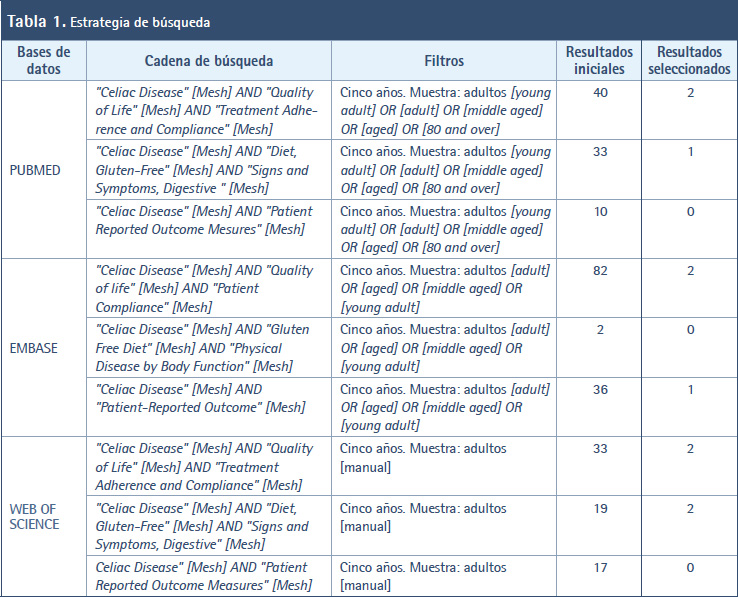

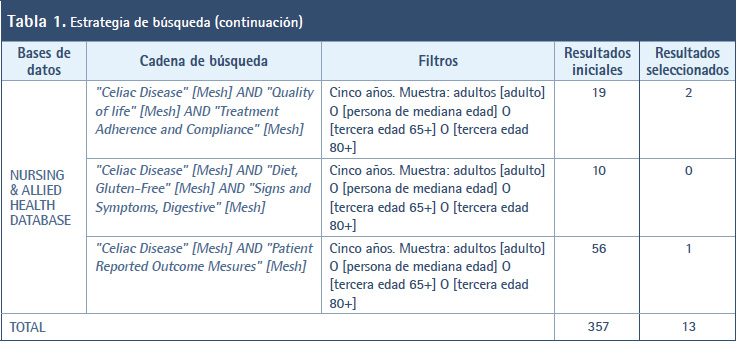

La estrategia de búsqueda consistió en la utilización y combinación de diferentes palabras clave extraídas del tesauro Medical Subject Heading (MeSH) para todas las bases de datos seleccionadas: “Celiac disease”, “Quality of Life”, “Diet, Gluten-Free”, “Treatment Adherence and Compliance”, “Signs and Symptoms, Digestive” y “Patient Reported Outcome Measures (9). Los descriptores se combinaron con el operador booleano “AND”, llevándose a cabo tres cadenas de búsqueda (Tabla 1):

• “Celiac Disease” AND “Quality of Life” AND “Treatment Adherence and Compliance”.

• “Celiac Disease” AND “Diet, Gluten-Free” AND “Signs and Symptoms, Digestive”.

• “Celiac Disease” AND “Patient Reported Outcome Measures”.

Por otra parte, con el fin de agrupar los resultados obtenidos, se establecieron las tres variables de la revisión:

• Evolución de los síntomas gastrointestinales.

• Problemas psicológicos y respuestas emocionales.

• Barreras cotidianas y limitaciones sociales.

Se les aplicaron las escalas correspondientes a todos aquellos documentos seleccionados para valorar su elegibilidad. Los estudios observacionales fueron evaluados según la declaración STROBE con una puntuación mínima de 16 puntos sobre un total de 22 aspectos a valorar; los estudios cualitativos fueron considerados mediante las 10 condiciones planteadas por CASPe, siendo 8 la cifra mínima requerida para la inclusión de este tipo de documentos y la guía planteada por PRISMA, se utilizó para las revisiones sistemáticas y metaanálisis, donde según un total de 27 ítems, se debían de cumplir 23 de ellos para poder aceptarlo e incluirlo en los resultados de la presente revisión (10-12).

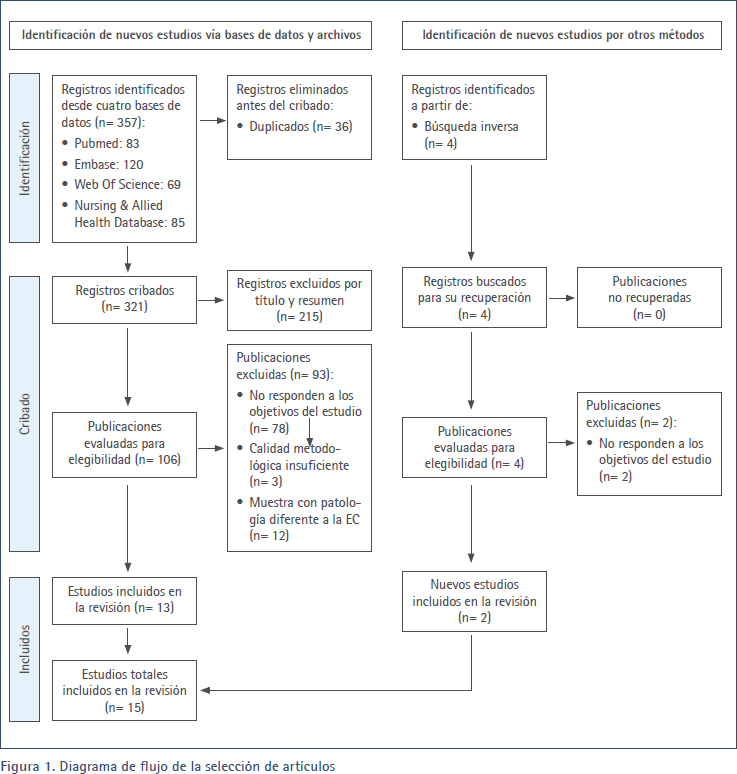

Tras aplicar las distintas estrategias de búsqueda en las bases de datos Pubmed, Embase, Web of Science y Nursing & Allied Heath Database se obtuvieron un total de 357 artículos iniciales. Tras ello, se descartaron los duplicados, reduciéndose la cifra a 321 publicaciones. Tras un cribado leyendo el título y el resumen, los registros excluidos fueron 215, quedando así 106 artículos susceptibles a ser evaluados para su elegibilidad.

Una vez realizada la lectura crítica, y tras el análisis metodológico de los mismos mediante las escalas CASPe, PRISMA y STROBE, finalmente se excluyeron un total de 93 resultados, quedando 13 artículos incluidos en la revisión. Se tuvo en cuenta el nivel de evidencia (NE) y el grado de recomendación (GR) siguiendo los criterios establecidos por Joana Bridges Institute (JBI) (13,14).

Paralelamente, se seleccionaron dos artículos a través del método de búsqueda inversa. Finalmente, se incluyeron un total de 15 publicaciones en la revisión. En la Figura 1 se observa el proceso de búsqueda de la literatura en forma de diagrama de flujo.

Resultados

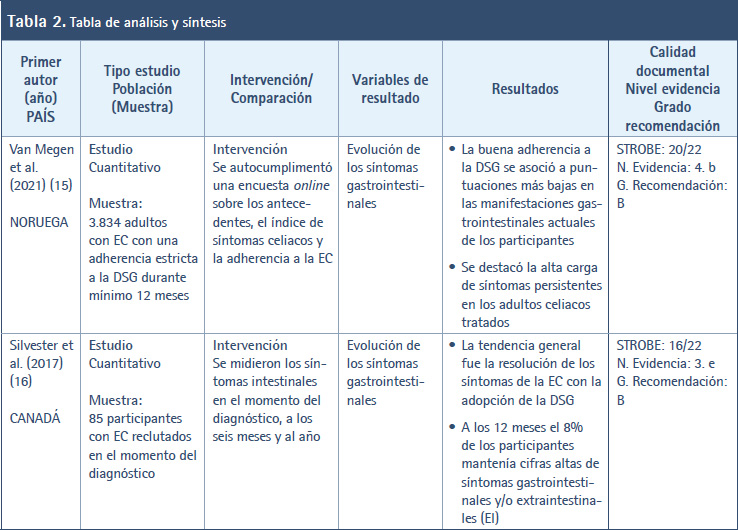

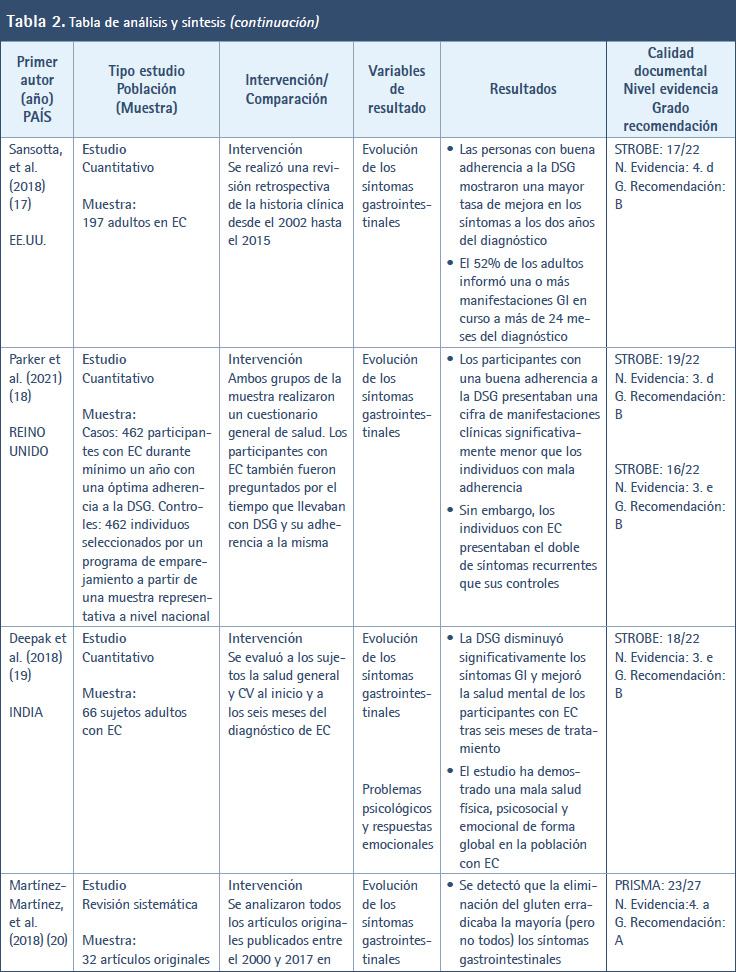

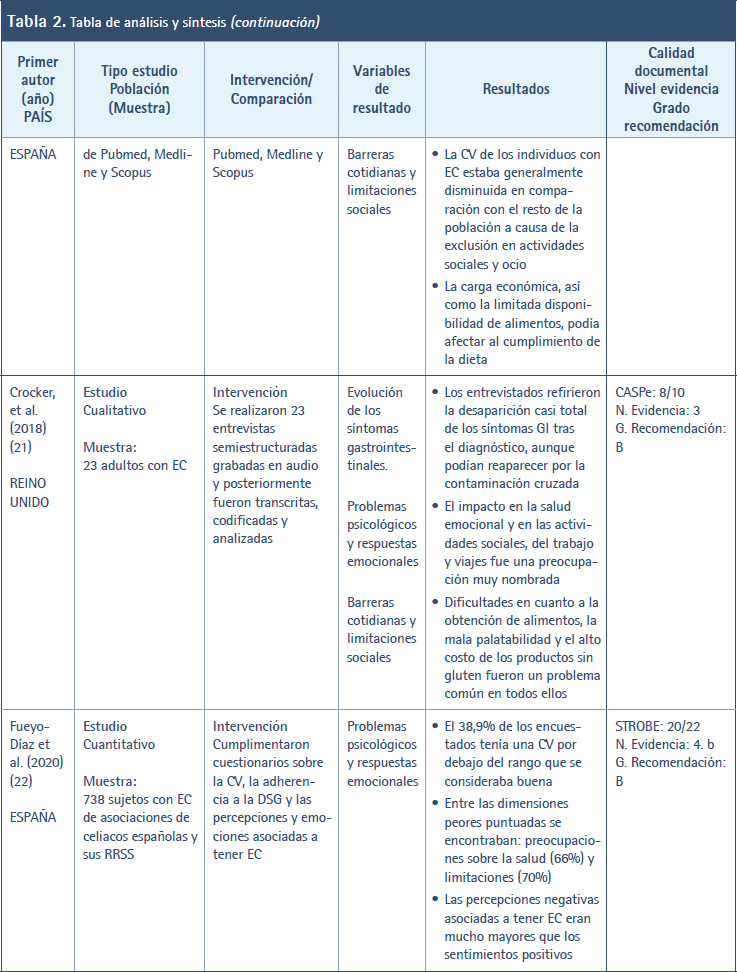

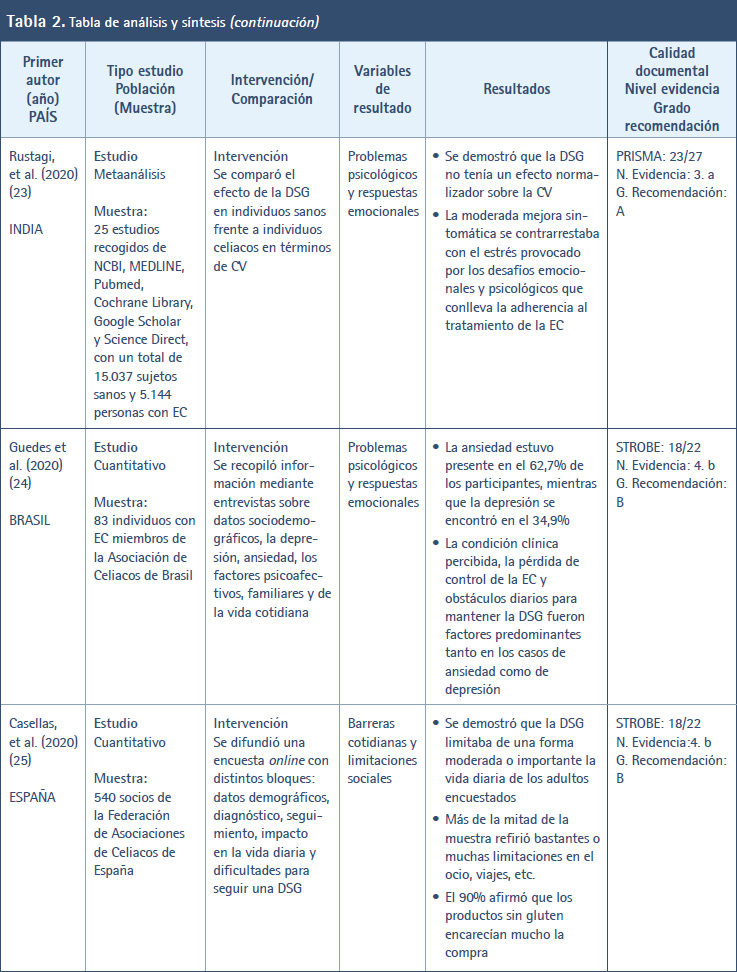

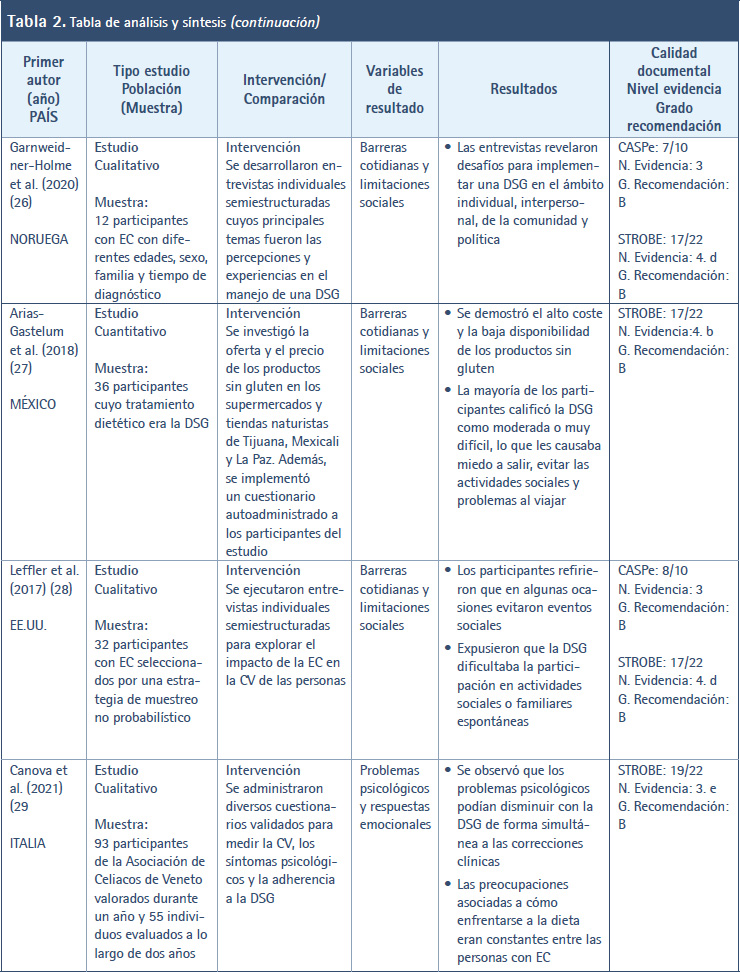

De los 15 artículos seleccionados (15-29), 14 fueron escritos en inglés y uno en español. Respecto al diseño de los estudios, 10 (66,7%) son cuantitativos de diversa índole, tres (20%) cualitativos y dos (13,3%) de carácter mixto (15-29). Respecto a la procedencia de estos, uno se realizó en México, uno en Italia, tres en España, dos en Reino Unido, dos en India, dos en Noruega, uno en Brasil y dos en EE.UU. y uno en Canadá (15-29).

Por una parte, se observó un gran hallazgo común en el que se defendía la correlación positiva entre la adherencia a la dieta sin gluten y la mejora de los síntomas gastrointestinales en adultos con EC (15-21).

Por otra parte, también se detectó entre los resultados una alta coincidencia de autores que alegaban la alta persistencia de síntomas gastrointestinales en el colectivo celiaco aun siguiendo esta dieta (15-18). Uno de los argumentos más repetidos que intentaban explicar este hecho fue la falta de adherencia estricta a ella, siendo la contaminación cruzada uno de los principales motivos de ello. Pues la dificultad que implicaba evitar las trazas suponía un gran reto para las personas con EC y hacía que pudieran estar expuestas al gluten de forma no intencional (15-18).

A esta dificultad, se le sumaba la influencia que tiene tanto el reconocimiento tardío de la enfermedad como la baja calidad nutricional de los alimentos sin gluten, factores que se demostró que favorecían la persistencia de los síntomas entre el colectivo celiaco (16,17).

Todo ello condujo al gran consenso hallado por la necesidad de monitorizar de cerca a las personas con EC una vez iniciada la DSG. La herramienta CDAT se mostraba como el instrumento no invasivo más eficaz (15,16,20).

A los problemas físicos y sintomatológicos se le sumaban los sentimientos y las emociones negativas que causa la EC: estigma social, miedo o preocupación por la salud o a causar molestias, percepción de desigualdad, desesperación, ira, tristeza, vergüenza, culpa y angustia eran algunas de las respuestas emocionales que más fueron nombradas entre los autores (19-23).

La suma de todos estos sentimientos negativos pudo explicar la alta prevalencia de trastornos psicológicos como la ansiedad y la depresión entre el colectivo celiaco, así como el aislamiento social experimentado en los eventos colectivos (21,24).

Únicamente se observó un muy pequeño porcentaje de personas con EC que desarrollaba emociones positivas al enfrentarse a los desafíos de la DSG, lo que volvía a poner de manifiesto la importancia de realizar un seguimiento profesional a las personas con EC. Las enfermeras resultarían óptimas para orientar al individuo y otorgarle las herramientas para afrontar su tratamiento y fomentar su autocuidado (20,22,24).

Asimismo, el papel de la enfermera también resultaría muy indicado para afrontar las dificultades de la vida diaria que supone la DSG (24).

Entre los obstáculos cotidianos más nombrados en los resultados se encontraron la dificultad percibida en cuanto al etiquetado de los alimentos (25,26), la mala palatabilidad o textura de los alimentos sin gluten (19,21,25), la falta de disponibilidad de productos aptos tanto en supermercados como restaurantes (27), la dificultad al viajar (19,21,25) y el elevado coste de los alimentos (19-21,25-28).

Con todo ello se puso en manifiesto no solo la carga física sino también psicológica y social que generaba la dificultad que supone seguir una DSG, lo que provocaba que la vida de las personas con EC se viera notablemente condicionada y, de forma consecuente, se redujera su calidad de vida.

Los resultados finales se exponen en la Tabla 2.

Discusión

En 2013 Vivas ya refleja en su estudio la gran prevalencia de personas con EC que sufren de síntomas persistentes a pesar de seguir una DSG durante 12 o más meses a causa de la contaminación cruzada. Y es que, la ingesta inconsciente y continua de pequeñas cantidades de gluten provoca que no se logre una recuperación intestinal completa y que las personas no sean conocedoras de la causa del problema. Siguiendo en consonancia con los resultados, Castaño et al. (30) apela a la necesidad de que se realice una correcta educación dietética y seguimiento de la adherencia, función idónea para la figura enfermera de Atención Primaria para la correcta evolución sintomatológica.

Ring et al. (31) se suman a esta postura y lo reflejan en su ensayo clínico aleatorizado. En él se demuestra que a través de una Escuela celiaca de 10 sesiones se mejora el bienestar psicológico de las personas con EC, especialmente en términos de ansiedad y depresión y el automanejo de la enfermedad. Así pues, se resalta la figura enfermera para ayudar a este tipo de paciente en la superación de los desafíos emocionales que supone su enfermedad.

Sin embargo, no todos los resultados muestran que la DSG tiene un impacto negativo en la salud mental. También se encuentran artículos en los que se observa una mejora significativa tras la implementación de una DSG. Esto podría explicarse por el momento del proceso salud-enfermedad en el que se encuentran los participantes. Y es que, curiosamente, coincide que los estudios que apelan a la mejoría psicoemocional parten del momento del diagnóstico y realizan un seguimiento prospectivo de los participantes hasta un máximo de dos años. Es decir, se enmarcan en la primera fase del tratamiento de la enfermedad. Sin embargo, una vez superado este periodo, las personas con EC empiezan a percibir los obstáculos cotidianos de la DSG y las consecuencias psicosociales que esta implica (19,20,31).

En referencia a la esfera social y más cotidiana de la vida de las personas con EC, Estevez et al. (32) manifiestan uno de los obstáculos mayormente percibidos por el colectivo a lo largo de su proceso salud-enfermedad. Y es que, la falta de productos y opciones sin gluten a la hora de salir a comer fuera de casa es uno de los mayores condicionantes sociales que sufren estos individuos.

Siguiendo en esta línea, un estudio impulsado por el Defensor del Pueblo (33), sobre la situación de las personas con EC en España, muestra que el precio de ciertos productos sin gluten de consumo diario es hasta 9,58 veces más elevado que los alimentos comunes a los que sustituyen. Todo ello pone en manifiesto la gran carga ya no solo biopsicosocial, sino también económica que genera la DSG, lo que vuelve a poner de manifiesto la gran repercusión que tiene la DSG en la CV de las personas con EC.

Como limitaciones del estudio, se destaca que se pueden haber omitido ciertos estudios de gran relevancia e interés publicado en otra lengua distinta al español o inglés. Asimismo, solo se han incluido artículos publicados en bases de datos de habla inglesa, lo cual ha hecho que el empleo de los DeCS haya sido excluido de la revisión. Por otra parte, la subjetividad y el dinamismo del concepto de CV hace que sea diferente y personal para cada uno, por lo que personas con EC en la misma situación pueden contar con percepciones distintas de CV (34). Asimismo, debido a la gran riqueza de matices que aborda el término CV, existe una elevada variedad de cuestionarios, lo que hace que las conclusiones extraídas no partan de unos resultados medidos por el mismo instrumento.

Otra limitación hallada es el escaso número de estudios longitudinales, lo que supone una desventaja de valor añadido, pues debido al carácter cambiante de la CV hubiera resultado interesante encontrar evidencia que observara la evolución de la EC en los adultos con EC y poder establecer así relaciones causales. Esta limitada literatura científica pone en evidencia una potencial futura línea de investigación.

Por último, debido a la falta de programas sanitarios que incorporen a la enfermera en el cuidado y el seguimiento de las personas con celiaquía, se ha encontrado un gran vacío científico respecto a este tema, el cual resultaría muy interesante a desarrollar en próximos trabajos de investigación.

Conclusiones

La adherencia a la dieta sin gluten supone una evolución favorable en los síntomas gastrointestinales en los adultos diagnosticados de enfermedad celiaca, lo cual demuestra la eficacia de este tratamiento. Sin embargo, las importantes restricciones dietéticas y limitaciones sociales que este supone conllevan una serie de consecuencias negativas tanto en el ámbito emocional como psicológico, destacando la ansiedad, la depresión y el aislamiento social. Asimismo, la vida cotidiana de las personas con enfermedad celiaca está caracterizada por los múltiples desafíos que la dieta sin gluten plantea. Todo ello hace que las personas con celiaquía tengan una alta percepción de dificultad para seguir su dieta, lo que se traduce en una disminución de la calidad de vida.

Conflicto de intereses

Ninguno.

Financiación

Ninguna.

Bibliografía

1. Husby S, Koletzko S, Korponay-Szabó IR, Mearin ML, Phillips A, Shamir R, et al. European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition guidelines for the diagnosis of coeliac disease. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2012; 54(1):136-60. doi: http://dx.doi.org/10.1097/MPG.0b013e31821a23d0

2. Martín I, van der Hofstadt M, Campos A, Fernández A, De Abreu C, Brieva VD, et al. Manual de la enfermedad celiaca. Celiacos.org [internet] 2021 [citado 20 may 2024]. Disponible en: https://celiacos.org/wp-content/uploads/2021/05/Manual-de-la-EC-1.3-SEEC.pdf

3. Zamora CM. Enfermedad celiaca: una revisión de sus aspectos más relevantes. Rev Med Cos Cen [internet]. 2017 [citado 20 may 2024]; 84(622):35-43. Disponible en: https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=101660

4. Bai JC, Ciacci C, Corazza GR, Fried M, Olano C, Rostami-Nejad M, et al. Guías Muldiales de la Organización Mundial de Gastroenterología. Enfermedad Celiaca. J Clin Gastroenterol. 2013; 47(2):121-6. doi: https://doi.org/10.1097/mcg.0b013e31827a6f83

5. De la Calle I, Ros G, Peñalver Miras R, Nieto G. Celiac disease: causes, pathology, and nutritional assessment of gluten-free diet. A review. Nutr Hosp. 2020; 37(5):1043-51. doi: http://dx.doi.org/10.20960/nh.02913

6. Naranjo Hernández Y, Concepción Pacheco JA, Rodríguez Larreynaga M. La teoría Déficit de autocuidado: Dorothea Elizabeth Orem. Gac méd espirit [internet]. 2017 [citado 20 may 2024]; 19(3). Disponible en: http://www.revgmespirituana.sld.cu/index.php/gme/article/view/1129

7. Al-Sunaid FF, Al-Homidi MM, Al-Qahtani RM, Al-Ashwal RA, Mudhish GA, Hanbazaza MA, et al. The influence of a gluten-free diet on health-related quality of life in individuals with celiac disease. BMC Gastroenterol. 2021; 21(1):330. doi: http://dx.doi.org/10.1186/s12876-021-01908-0

8. Real-Delor RE, Centurión-Medina IC. Calidad de vida en adultos del Paraguay con enfermedad celiaca. Duazary 2018; 15(1):61. doi: http://dx.doi.org/10.21676/2389783x.2026

9. MeSHDatabase [sede web]. Los Ángeles: National Library of Medicine (US); 2022. [citado 20 may 2024]. Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh

10. Cartes-Velasquez R, Moraga J. Pautas de chequeo, parte III: STROBE y ARRIVE. Rev chil cir. 2016; 68(5):394-9. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.rchic.2015.12.003

11. Cano Arana A, González Gil T, Cabello López JB. Plantilla para ayudarte a entender un estudio cualitativo. Guías CASPe de Lectura Crítica de la Literatura Médica [internet]. Alicante: CASPe; 2010. [citado 20 may 2024]. Disponible en: https://studylib.es/doc/4907309/10-preguntas-para-ayudarte-a-entender-un-estudio-cualitativo

12. Page MJ, McKenzie JE, Bossuyt PM, Boutron I, Hoffmann TC, Mulrow CD, et al. Declaración PRISMA 2020: una guía actualizada para la publicación de revisiones sistemáticas. Rev Esp Cardiol 2021; 74(9):790-9. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.recesp.2021.06.016

13. The Joana Briggs Institute [sede web]. New JBI Grades of Recommendation. 2013. [citado 20 may 2024]. Disponible en: https://ebevidencia.com/wp-content/uploads/2015/06/Grados-de-recomendacion-JBI.pdf

14. The Joana Briggs Institute [sede web]. New JBI Levels of Evidence. 2013. [citado 20 may 2024]. Disponible en: https://ebevidencia.com/wp-content/uploads/2015/06/Niveles-de-evidencia-JBI.pdf

15. Van Megen F, Skodje GI, Stendahl M, Veierød MB, Lundin KEA, Henriksen C. High disease burden in treated celiac patients - a web-based survey. Scand J Gastroenterol. 2021; 56(8):882-8. doi: http://dx.doi.org/10.1080/00365521.2021.1930146

16. Silvester JA, Graff LA, Rigaux L, Bernstein CN, Leffler DA, Kelly CP, et al. Symptoms of functional intestinal disorders are common in patients with celiac disease following transition to a gluten-free diet. Dig Dis Sci 2017; 62(9):2449-54. doi: http://dx.doi.org/10.1007/s10620-017-4666-z

17. Sansotta N, Amirikian K, Guandalini S, Jericho H. Celiac disease symptom resolution: Effectiveness of the gluten-free diet. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2018; 66(1):48-52. doi: http://dx.doi.org/10.1097/MPG.0000000000001634

18. Parker S, Palsson O, Sanders DS, Simren M, Sperber AD, Törnblom H, et al. Functional gastrointestinal disorders and associated health impairment in individuals with celiac disease. Clin Gastroenterol Hepatol 2022; 20(6):1315-1325.e4. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.cgh.2021.07.026

19. Deepak C, Berry N, Vaiphei K, Dhaka N, Sinha SK, Kochhar R. Quality of life in celiac disease and the effect of gluten-free diet: Quality of life in celiac disease. JGH Open 2018; 2(4):124-8. doi: http://dx.doi.org/10.1002/jgh3.12056

20. Martínez-Martínez MI, Alegre-Martínez A, García-Ibánez J, Cauli O. Quality of life in people with coeliac disease: Psychological and Socioeconomic aspects. Endocr Metab Immune Disord Drug Targets 2019; 19(2):116-20. doi: http://dx.doi.org/10.2174/1871530318666180723100003

21. Crocker H, Jenkinson C, Peters M. Quality of life in coeliac disease: qualitative interviews to develop candidate items for the Coeliac Disease Assessment Questionnaire. Patient Relat Outcome Meas 2018; 9:211-20. doi: http://dx.doi.org/10.2147/prom.s149238

22. Fueyo-Díaz R, Montoro M, Magallón-Botaya R, Gascón-Santos S, Asensio-Martínez Á, Palacios-Navarro G, et al. Influence of compliance to diet and self-efficacy expectation on quality of life in patients with celiac disease in Spain. Nutrients 2020; 12(9):2672. doi: http://dx.doi.org/10.3390/nu12092672

23. Rustagi S, Choudhary S, Khan S, Jain T. Consequential effect of gluten-free diet on Health-related quality of life in celiac populace-A meta- analysis. Curr Res Nutr Food Sci J. 2020; 8(3):1025-36. doi: http://dx.doi.org/10.12944/crnfsj.8.3.29

24. Guedes NG, Silva LA da, Bessa CC, Santos JCD, Silva VM da, Lopes MV de O. Anxiety and depression: a study of psychoaffective, family-related, and daily-life factors in celiac individuals. Rev Bras Enferm 2020; 73(1). doi: http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167-2020-0086

25. Casellas Jordá F, Argüelles Arias F, Burgos R, van der Hofstadt Rovira M. National survey on the experiences of people with celiac disease in Spain. The CELIAC-SPAIN project. Rev Esp Enferm Dig 2020; 112(5):343-54. doi: http://dx.doi.org/10.17235/reed.2020.6929/2020

26. Garnweidner-Holme L, Sende K, Hellmann M, Henriksen C, Lundin KEA, Myhrstad MCW, et al. Experiences of managing a gluten-free diet on multiple levels of society: a qualitative study. BMC Nutr 2020; 6(1):65. doi: http://dx.doi.org/10.1186/s40795-020-00390-3

27. Arias-Gastelum M, Cabrera-Chávez F, Vergara-Jiménez M de J, Ontiveros N. The gluten-free diet: access and economic aspects and impact on lifestyle. Nutr Diet Suppl 2018; 10:27-34. doi: http://dx.doi.org/10.2147/nds.s143404

28. Leffler DA, Acaster S, Gallop K, Dennis M, Kelly CP, Adelman DC. A novel patient-derived conceptual model of the impact of celiac disease in adults: Implications for patient-reported outcome and health-related quality-of-life instrument development. Value Health. 2017; 20(4):637-43. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.jval.2016.12.016

29. Canova C, Rosato I, Marsilio I, Valiante F, Zorzetto V, Cataudella G, et al. Quality of life and psychological disorders in coeliac disease: A prospective multicentre study. Nutrients 2021; 13(9):3233. doi: http://dx.doi.org/10.3390/nu13093233

30. Castaño P, Pascual A, Vázquez-Díaz C, Vega C, Castaño T, Cernuda JA. Papel de la enfermera de Atención Primaria en pacientes con enfermedad celiaca. RqR Enfermería Comunitaria [internet]. 2017 [citado 20 may 2024]; 5(3):19-29. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6079378

31. Ring Jacobsson L, Friedrichsen M, Göransson A, Hallert C. Does a Coeliac School increase psychological well-being in women suffering from coeliac disease, living on a gluten-free diet? Patient education for coeliac women. J Clin Nurs 2012; 21(5-6):766-75. doi: http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2702.2011.03953.x

32. Estévez V, Araya M. La dieta sin gluten y Los alimentos libres DE gluten. Rev Chil Nutr 2016; 43(4):14-14. doi: http://dx.doi.org/10.4067/s0717-75182016000400014

33. Defensor del Pueblo. Estudio sobre la situación de las personas con Enfermedad Celiaca en España. [internet] 2017. [citado 20 may 2024]. Disponible en: https://www.defensordelpueblo.es/wp-content/uploads/2017/04/Celiaquia_2017-1.pdf

34. Lopera-Vásquez JP. Calidad de vida relacionada con la salud: exclusión de la subjetividad. Cien Saude Colet 2020; 25(2):693-702. doi: http://dx.doi.org/10.1590/1413-81232020252.16382017