Cómo citar este artículo:

Canteli Diez A. Heridas atípicas derivadas de enfermedades crónicas seguidas en Atención Primaria. RIdEC 2021; 14(1):16-24.

Fecha de recepción: 8 de octubre de 2020.

Aceptada su publicación: 19 de enero de 2021.

ARTÍCULO ESPECIAL

HERIDAS ATÍPICAS DERIVADAS DE ENFERMEDADES CRÓNICAS SEGUIDAS EN ATENCIÓN PRIMARIA

Alba Canteli Diez. Residente de Enfermería Familiar y Comunitaria. Gerencia Regional de Salud de Madrid. Experta en cuidado y cura de

heridas crónicas.

Direccion de contacto: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Resumen

Objetivo: describir las lesiones atípicas derivadas de problemas crónicos de alta prevalencia y con seguimiento desde Atención Primaria.

Método: se realiza una revisión bibliográfica narrativa mediante la búsqueda en diferentes bases datos de información sobre determinadas heridas crónicas derivadas de enfermedades crónicas con alta prevalencia en la comunidad, hasta la completa saturación teórica que pudiese permitir una descripción de las lesiones.

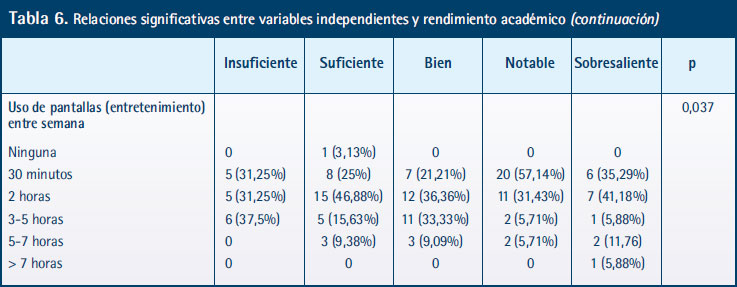

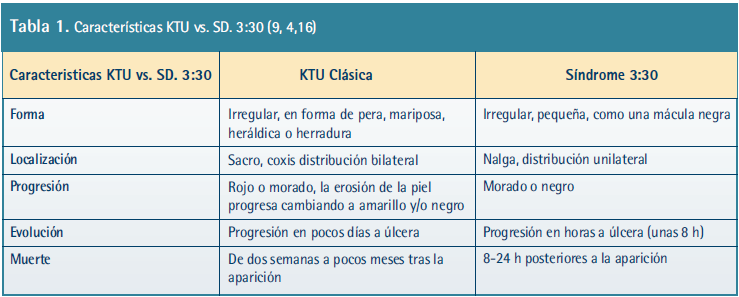

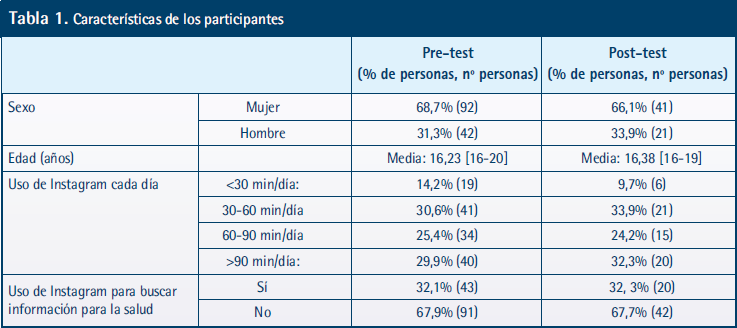

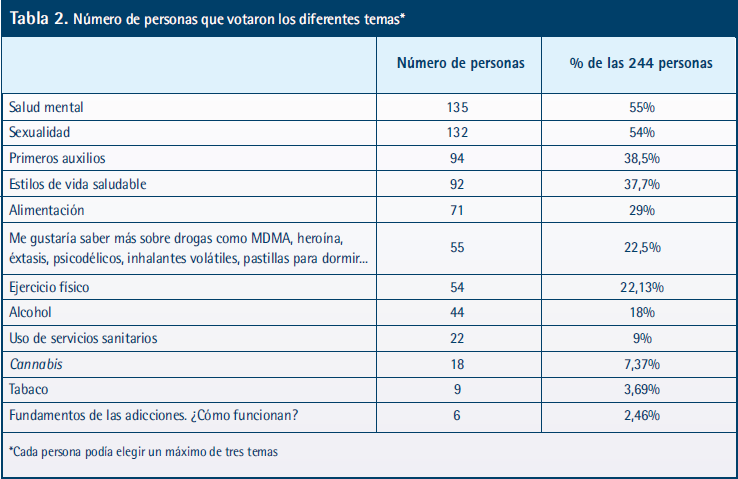

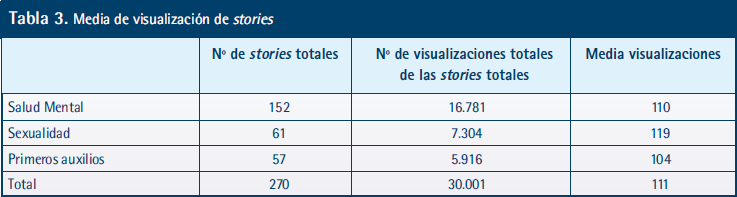

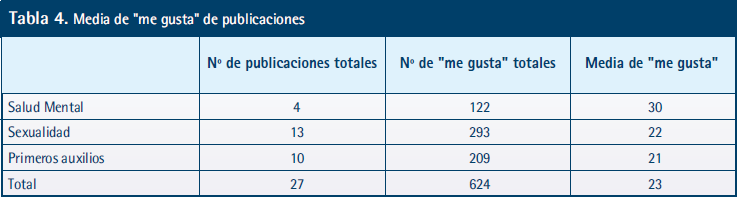

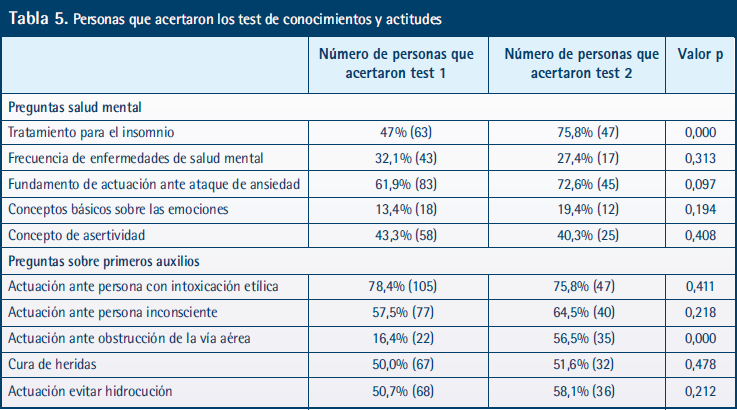

Resultados: 17 artículos fueron seleccionados hasta saturación teórica, describiendo las lesiones: pioderma gangrenoso, úlcera de Martorell, calcifilaxis y úlcera terminal de Kennedy.

Conclusiones: existe un gran abanico de causas etiológicas que pueden provocar una lesión crónica en la piel y muchas de ellas son aún muy desconocidas por la Enfermería. Es imperioso realizar una concienciación de este tipo de lesiones “atípicas” dentro del personal enfermero con el fin de una correcta detección y pronta derivación a unidades especializadas para la reducción de la morbimortalidad del paciente y mejora de su calidad de vida.

PALABRAS CLAVE:

calcifilaxia, piodermia gangrenosa; hipertensión; úlcera; úlcera por presión; cicatrización de la herida; heridas atípicas; insuficiencia cutánea aguda; úlcera terminal..

Title:

Atypical injuries resulting from chronic diseases followed up in primary care.

ABSTRACT:

Purpose: to describe atypical injuries arising from highly prevalent chronic problems that are monitored in primary care.

Methods: a narrative bibliographic review was carried out through a search in several databases for information on certain chronic wounds resulting from highly prevalent chronic diseases in the community, until achieving complete theoretical saturation that could allow a description of the lesions.

Findings: Seventeen articles were selected for theoretical saturation, describing the following lesions: pyoderma gangrenosum, Martorell's ulcer, calciphylaxis, Kennedy's terminal ulcer.

Conclusions: a wide range of etiological causes can produce a chronic skin lesion and many of them are still very unknown by nurses. It is imperative to raise awareness on this type of "atypical" lesions among nursing staff in order to correctly detect them. So that patients can be promptly referred to specialized units to reduce their morbidity and mortality and improve their quality of life..

KEYWORDS:

calciphylaxis; pyoderma gangrenosum; hypertension; ulcer; pressure ulcer; wound healing; atypical wounds; acute skin failure; terminal ulcer..

Introducción

La cronicidad ha ido en aumento, y con ello las alteraciones de la piel relacionadas o derivadas de ella. El control del paciente crónico es llevado en su mayor medida desde las consultas de Atención Primaria (AP) y es allí donde se detectan la mayoría de las desviaciones de la normalidad en el proceso de cualquiera de estas enfermedades, pudiendo resolverse desde este nivel sanitario o bien siendo necesario derivar a consultas de Atención Especializada.

El 5º Estudio de Prevalencia en heridas crónicas publicado en el año 2019, con resultados del 2017, estableció una prevalencia cerca del 8% de lesiones relacionadas con la dependencia y cuyo mecanismo etiológico son la presión, fricción, cizalla y humedad bien de forma individual o por una combinación de varias, y siendo más prevalentes la lesiones por presión suponiendo un 66,8%, seguidas de las lesiones combinadas (11,6%) (1).

Las lesiones relacionadas con la dependencia, junto con las lesiones en miembros inferiores (MMII) por alteraciones venosas o arteriales y pie diabético, conforman un conjunto de alteraciones denominadas “lesiones típicas” por su alta prevalencia dentro de las alteraciones que se pueden encontrar en la piel y su relativa fácil resolución una vez conocida y controlada la causa que lo provoca. Sin embargo, pueden surgir lesiones consecuentes a otros problemas de salud y cuyo abordaje resulta más dificultoso partiendo de su correcta identificación o manejo, es lo que se denominan “heridas atípicas”.

Una herida atípica es aquella que tiene una presentación o localización anormal y que no evoluciona tras 12 semanas con un tratamiento correcto (2). La mayoría de ellas se producen por alteraciones inflamatorias, enfermedades crónicas o por causas de malignidad. La correcta identificación de la causa etiológica que la provoca es necesario porque muchas de ellas necesitarán un tratamiento específico para su correcta resolución. Un enfoque incorrecto del problema puede tener consecuencias en cuanto a morbilidad e incluso aumento del riesgo de mortalidad.

La mayoría de las heridas crónicas se producen en contexto de comunidad y su seguimiento es llevado a cabo desde Atención Primaria. Es importante que el personal de dicho lugar esté entrenado en este tipo de presentaciones atípicas a fin de una correcta detección de la anormalidad y la derivación del paciente a una unidad multidisciplinar donde se pueda realizar un examen más exhaustivo de la causa etiológica.

Los objetivos que se plantean con esta revisión son:

• Describir lesiones atípicas derivadas de problemas crónicos de alta prevalencia y con seguimiento desde Atención Primaria.

• Dar a conocer al equipo de enfermería de Atención Primaria las características que describan una desviación de la normalidad para la correcta derivación en tiempo y lugar.

Material y métodos

Diseño

Se realiza una revisión bibliográfica narrativa de determinadas entidades nosológicas que provocan alteraciones cutáneas de evolución tórpida y distribución atípica.

Estrategia de búsqueda

Partiendo del análisis del documento publicado por la European Wound Management Association (EWMA) en el 2019 sobre Atyical wounds: Best clinical practices and challenges (2), se seleccionaron aquellas presentaciones cuyo origen es una enfermedad crónica común o bien alguna entidad que por su prevalencia pudiera encontrarse en la comunidad. Las entidades seleccionadas fueron: úlcera de Martorell, calcifilaxis y pioderma gangrenoso por su prevalencia y fácil confusión con úlceras vasculares, así como úlcera terminal de Kennedy (KTU) o lesiones asociadas a estadios finales de vida por su confusión habitual con úlceras por presión.

Para ello se emplearon los siguientes descriptores MESH: “Atypical wound” “Wound healing”, “Calciphylaxis”, “Pyoderma gangrenosum”, “Hypertension”, “ulcer”, “acute skin faiture”, “preassure injuries”, “terminal ulcer”.

Las búsquedas bibliográficas se llevaron a cabo en las bases de datos Pubmed, Cochrane library, Clinical Key y Embase para la obtención de bibliografía hasta la saturación teórica que permitiese la consecución de los objetivos.

Criterios de inclusión

Los artículos seleccionados debían de relatar cualquiera de las patologías anteriormente seleccionadas o bien datos estadísticos significativos para la justificación del tema, debían tener una antigüedad no superior a 10 años, teniendo en cuenta que la fecha de realización de la búsqueda fue septiembre de 2020. El idioma elegido para la selección de artículos fue el inglés o español.

Resultados

Tras la realización de la búsqueda bibliográfica en las bases anteriormente citadas y aplicando los criterios de inclusión, 17 artículos fueron seleccionados.

A continuación se procede a la descripción nosológica en función de los resultados hallados de las patologías escogidas:

Pioderma gangrenoso

Se trata de una dermatosis neutrofílica inflamatoria debida a una afectación del sistema inmune que provoca un proceso inflamatorio en la piel. A consecuencia de ello se desarrollarán ulceraciones necróticas, profundas, dolorosas y recurrentes (3). Aunque su causa etiológica es desconocida se relaciona con la enfermedad inflamatoria intestinal (colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn), y/o enfermedades reumatológicas (2,4).

Presenta una incidencia de 0,3-1,0/ 100.000 hab. Su incidencia es mayor en mujeres con una proporción 3:1, suelen aparecer en torno a los 50 años, aunque hay bibliografía que refleja su inicio en torno a los 30-50 años (3). Su aparición multiplica por tres el riesgo de mortalidad.

Las lesiones pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo aunque es más frecuente que salgan en MMII, en concreto en la zona pretibial (70%) (2).

La/s lesión/es pueden ser única o múltiples, pueden iniciarse como un nódulo eritematoso que tiende a ulcerarse en su centro o bien iniciando en forma de lesiones vesiculopustulosas (Imagen 1) que terminan en úlceras también muy dolorosas.

La úlcera suele presentar bordes irregulares, elevados y aspecto violáceo (Imagen 2), el lecho puede presentar necrosis o bien tejido de granulación (4).

El tratamiento pasa por mitigar la causa que lo produce, siendo los inmunosupresores el tratamiento sistémico de elección.

A nivel local se debe evitar el desbridamiento mecánico y toda intervención cruenta que pudiese aumentar la inflamación, se optará por cura en ambiente húmedo con desbridamiento autolítico o encimático. Al ser personas en tratamiento con inmunosupresores suelen tener mayor riesgo de infección, por lo que se debe utilizar antimicrobianos incluso de forma preventiva, por el riesgo de infección o bien colonización que pueden presentar las lesiones (2-4).

Úlcera de Martorell

Se trata de una lesión en los MMII debida a una complicación poco frecuente de hipertensión arterial (HTA) sistémica de larga y mala evolución, localizada en la región anterior externa de la pierna, generalmente por encima del tobillo (3).

Descrita por primera vez por F. Martorell en 1945 como “úlcera supramaleolar por arteriolitis de grandes hipertensos” (5) hoy en día supone el 5-15% de las lesiones en MMII (6); sin embargo, se considera que se encuentra infradiagnosticada, atribuyéndola una letalidad del 10% (2).

La lesión se produce por una isquemia debida a una oclusión arteriolar por la exposición mantenida a cifras elevadas de tensión arterial que provocan una mayor resistencia vascular, dicha resistencia hace que se produzca una hiperplasia intimal e hipertrofia de la media de las arteriolas, provocando un estrechamiento de la luz y consecuentemente una disminución de la perfusión y una disminución del mecanismo vasodilatador compensatorio que ocurre habitualmente distal en una oclusión o estrechamiento arterial (5).

Cabe destacar que en estas lesiones, al no haber afectación arterial, los pulsos pedios, poplíteos y femorales suelen estar mantenidos (3,6). El 100% de los pacientes suele presentar antecedentes de HTA mal controlada y según varios autores entre el 60%-70% de ellos presentan diabetes mellitus tipo 2 (2,6).

La lesión se suele iniciar con pequeñas zonas pigmentadas que progresivamente se vuelven cianóticas tras un pequeño trauma, para posteriormente desarrollar una necrosis que afecta a todas las capas de la piel pudiendo llegar hasta fascia (2,5). Presenta bordes irregulares, desiguales y rodeados de tejido necrótico o cianótico, con pobre tejido de granulación y un lecho con aspecto grisáceo, lo que puede dar lugar a confusión con un pioderma gangrenoso, siendo necesario su diagnóstico diferencial con esta otra entidad (Imagen 3).

La sospecha diagnóstica vendrá de mano de los antecedentes personales, localización y la clínica; sin embargo, es necesario la biopsia como método diagnóstico (5). La principal característica histológica es la presencia de arteriosclerosis arteriolar con una pared engrosada y luz disminuida (6). Su característica clínica principal es que son úlceras muy dolorosas y con frecuencia bilaterales y simétricas (5).

El control de la TA será prioritario como prevención primaria y terciaria, así como la correcta evolución de la lesión (5). Los antihipertensivos de elección, según la bibliografía, son los calcioantagonistas dihidropiridinicos, siendo el nifedipino el de mayor eficacia demostrada (5), evitando la aparición de recurrencias por su efecto como vasodilatador periférico.

A nivel local los fomentos de tiosulfato sódico 10 g/100mg tres veces por semana como tratamiento conservador han demostrado ser efectivos por el efecto antioxidante y vasodilatador (2). Otros tratamientos conservadores pueden ser el uso de la cámara hiperbárica o la inyección endovenosa de prostaglandinas (6), aunque en líneas generales el tratamiento quirúrgico mediante injerto suele ser el más empleado.

Calcifilaxis

Se trata de una arteriopatía urémica calcificante que afecta principalmente a los pacientes con insuficiencia renal crónica en tratamiento con diálisis o con un filtrado glomerular menor de 15 ml/min (3,7).

Se produce a consecuencia de una alteración en el metabolismo del fósforo-calcio, lo que va a producir una precipitación de sales de calcio en la pared arteriolar provocando la calcificación de la capa media y su fibrosis de la capa intima arteriolar en un proceso lento, que también va a producir un cambio en la naturaleza de las células de la pared transformándose en estirpe osteobástica (7). Posteriormente la isquemia se va a producir por una oclusión trombótica de las arteriolas (proceso agudo) engrosadas por la calcificación progresiva de la capa media anteriormente explicada.

Su incidencia exacta es desconocida debido a un importante infradiagnóstico, diversos estudios estiman una incidencia anual en pacientes en diálisis de 34-35/10.000 hab (7). En pacientes con diálisis suele salir en torno al 35-105 mes desde el inicio de la terapia sustitutiva (2).

Puede presentar dos manifestaciones:

• Inicialmente como eritema cutáneo y prurito (con una mortalidad del 30%).

• O bien como una ulceración, y necrosis muy dolorosa con una mortalidad del 80% (7) (Imagen 4).

Las lesiones pueden evolucionar desde púrpura dolorosa hasta extensas áreas de necrosis cutánea que pueden sobreinfectarse.

La distribución de la lesión en forma distal en tobillo y pantorrilla suele ser la más frecuente en un 90% de los casos y presentando una mortalidad del 20-25%. Una distribución proximal (tronco, interior de los muslos, nalgas…) sería signo de mal pronóstico, siendo menos frecuente y presentando afectación del tejido adiposo y una mortalidad 60-65%.

Aunque el método diagnóstico de elección es la biopsia, recientemente se han establecido unos criterios diagnósticos (7):

• Paciente en hemodiálisis o FG < 15.

• Más de dos úlceras dolorosas y no curables con púrpura dolorosa asociada.

• Presentes en el tronco, las extremidades o el pene.

Si solo cumpliesen dos criterios habría que realizar una biopsia.

Diferentes autores destacan un subtipo de calcifilaxis en pacientes sin afectación renal, viéndose en personas con una obesidad mórbida que normalmente tienen DM tipo 2 y HTA esencial. Algunos expertos tienden a relacionarla como una subclase de calcifilaxis, aunque no se descarta una relación con la úlcera de Martorell, presentando todas estas lesiones los mismos factores de riesgo, HTA, DM (en un gran porcentaje 60% UM y 100% calcifilaxis), así como una arterioesclerosis a consecuencia de la inflamación y remodelación arteriolar (2).

El tratamiento de la calcifilaxis se basa en el control de la descompensación fosfato-cálcica partiendo del control de los factores de riesgo (sexo femenino postmenopáusico, tratamiento con vitamina D, hipertiroidismo e hipotiroidismo), así como el uso de herramientas que inhiban el proceso de calcificación cutánea. A nivel local es prioritario el desbridamiento de la lesión, observando importantes mejorías en cuanto a mortalidad entre unos pacientes desbridados y otros no (entorno al 70% de supervivencia al año en pacientes desbridados respecto a un 50% en los que no), la terapia larval como método de desbridamiento ha demostrado ser bastante eficaz. Al igual que en la úlcera de Martorell, el uso de tiosulfato sódico en fomentos también ha demostrado ser útil como terapia conservadora (2).

Una de las características de esta lesión es el importante dolor que los pacientes experimentan refractario al uso de opioides por irradiación nerviosa.

Úlcera terminal de Kennedy

Cuando el final de la vida es inminente se produce una hipoperfusión y fallo multiorgánico. La piel se ve afectada como resultado de la muerte del tejido y se pueden objetivar modificaciones en el color, turgencia o integridad de esta dando lugar a diferentes tipos de lesiones que pueden comprometer el confort del paciente y familia, así como su calidad de vida en los últimos momentos. Las intervenciones aplicadas para evitar la aparición de esta situación no siempre son eficaces y suponen un reto para todo el personal.

La úlcera terminal de Kennedy es uno de los tipos de lesión que sucede al final de la vida, suele ser infradiagnosticada afectando directamente a los cuidados que se aplican sobre el paciente. Por ello es fundamental la correcta identificación de los procesos degenerativos a fin de poder diseñar desde su comienzo objetivos terapéuticos realistas evitando así intervenciones cruentas innecesarias.

La primera referencia bibliográfica encontrada es en 1899 por el Dr. Charcot, donde indicaba que ciertas úlceras precedían a la muerte. Sin embargo, no fue hasta 1983 cuando Karen Lou Kennedy, tras exponer sus estudios sobre prevalencia de úlceras por presión en unidades de larga estancia, descubrió que el 55,7% de las personas con úlceras estudiadas moría en un margen de seis semanas (12,14). En 1989 aparece la primera descripción del la lesión en la National Preassure Ulcer Admisory Panel (NPUAP) (9).

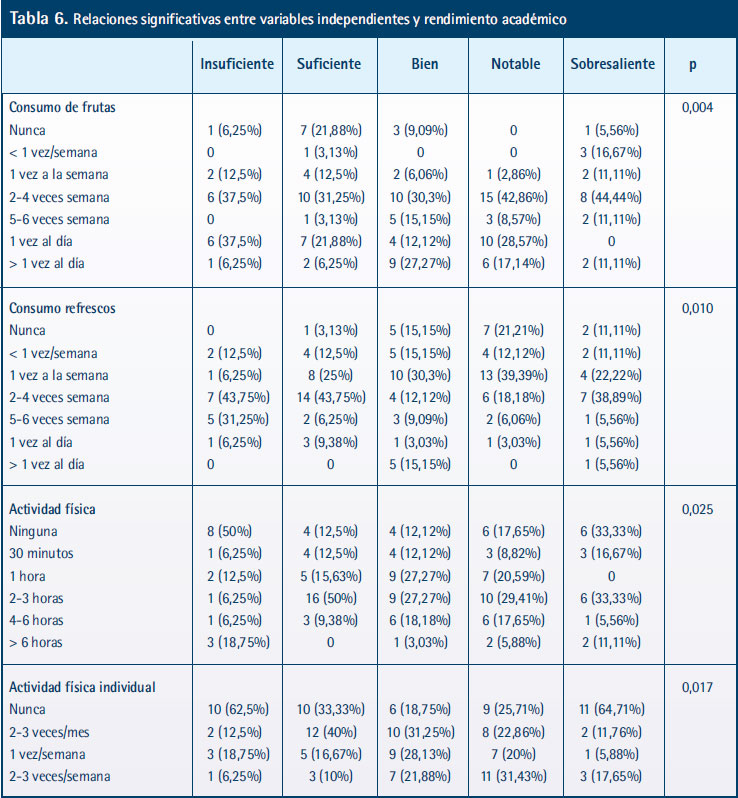

Se trata de una lesión inevitable de los tejidos profundos que aparece generalmente en el sacro. Pese a las diferentes intervenciones que se lleven a cabo, la evolución es rápida y tórpida. Existen dos presentaciones, la versión clásica inicialmente definida por Kennedy y una variante más agresiva de esta lesión conocida por “síndrome 3:30” (Imagen 5). Las características de las lesiones se ven reflejadas en la Tabla 1 (9,14,16).

La úlcera terminal de Kennedy está producida por factores intrínsecos. A diferencia de las UPP se considera que el mecanismo desencadenante es una hipoperfusión y posterior isquemia producida en un contexto de insuficiencia cutánea (12,16). La piel necesita entre un 25-33% de gasto cardiaco para que las células reciban el suficiente oxígeno, cuando el organismo se encuentra en fallo multiorgánico (habiendo un déficit de circulación o bien porque existen medicamentos que aumentan el retorno venoso) se produce el fracaso de la piel al verse comprometida su perfusión y dando como resultado la muerte del tejido.

La correcta identificación de estas lesiones va a permitir adaptar el plan de cuidados a la nueva situación de un paciente que evoluciona a una fase terminal incluso agónica, permitiendo establecer objetivos reales basados en medidas de confort y evitando intervenciones cruentas innecesarias, a la vez que se trabaja con la familia sobre la nueva situación que se plantea (9,12).

La literatura no es clara sobre si se debe considerar la hipoperfusión de la insuficiencia cutánea como una causa etiológica propia o bien como una predisposición para desarrollar UPP dado que ambas lesiones surgen en prominencias óseas. Sin embargo, pese a que no hay unanimidad, la mayoría de los expertos las consideran de origen vascular, siendo necesario seguir investigando y difundiendo el conocimiento existente (14).

Tras la revisión de la bibliografía uno de los grandes retos que se plantea es la realización de un calculo de prevalencia fiable (debido al infradiagnóstico existente) que permita poner en evidencia el impacto de estas lesiones.

Discusión

Las alteraciones de la integridad tisular son uno de los motivos de consulta más habituales de las consultas de enfermería de Atención Primaria, siendo la gran mayoría de ellas derivadas de procesos agudos o bien heridas crónicas típicas; sin embargo, el impacto que las lesiones atípicas tienen en la comunidad es impreciso, debido entre otras muchas cosas al desconocimiento que el personal sanitario tiene sobre ellas, provocando un infradiagnótico y a la escasez de datos fiables sobre su prevalencia, hecho que ha podido ser constatado tras el análisis de los resultados encontrados.

En los últimos años el nivel de conocimientos sobre heridas crónicas, su abordaje y tratamiento ha sido puesto en crítica y cuestionado por diferentes sociedades científicas enfermeras especializadas en heridas, exigiendo, entre otras muchas cosas, más formación desde las aulas de pregrado. La realidad es que pese a que Atención Primaria es uno de los niveles que más manejo de lesiones hace y que su personal puede estar más entrenado que en otras unidades asistenciales, la existencia de una correcta metodología de valoración, diagnóstico y tratamiento en heridas crónicas basada en evidencia aún no está implantada de forma sistemática en las consultas de enfermería. Todavía son muchos los profesionales que se centran en la cura local de la herida, olvidando aspectos holísticos de la persona y sin pararse a analizar las causas desencadenantes o problemas físicos que pudieran afectar a la cicatrización de la lesión, encontrándonos lesiones que, tras diferentes combinaciones de productos sanitarios e incluso con un buen abordaje local, llevan años sin una cicatrización eficaz porque la causa que ha provocado la alteración de la piel no ha sido correctamente identificada o tratada.

En la revisión que se ha llevado a cabo se ven lesiones derivadas de patologías crónicas muy comunes en las consultas, con seguimiento principal por parte de enfermería de Atención Primaria. El correcto control de dichas patologías es fundamental para evitar consecuencias como las que afectan a la piel y que centran esta revisión. El impacto directo sobre la salud que cualquiera de las lesiones mencionadas puede ocasionar hacen que cobre especialmente importancia su conocimiento como posible consecuencia de enfermedades crónicas tan comunes como la HTA, la enfermedad inflamatoria intestinal, las alteraciones reumáticas o las insuficiencias renales, donde se han visto lesiones como la úlcera de Martorell con una letalidad de 10% o lesiones derivadas de la calcifilaxia, que presenta una mortalidad de hasta un 80%. De tal manera que en el contexto de una herida crónica de difícil cicatrización, que tras un tratamiento local adecuado no evoluciona según lo esperado, el enfermero responsable, tras revisión de la historia clínica del paciente, ha de ser capaz de identificar una posible alteración de la normalidad y derivar a un nivel más especializado para descartar una herida atípica.

Son muchas las incógnitas que se plantean ante un gran abanico de nuevas posibilidades, primero de todo determinar con rigor la prevalencia de estas lesiones atípicas dentro de la comunidad, así como conocer con exactitud la causa que provoca el pioderma gangrenoso y su relación con alteraciones intestinales y reumáticas. Es necesario seguir desarrollando herramientas diagnósticas, hoy en día solo la biopsia permite determinar con exactitud la patología causante de muchas lesiones; sin embargo, esto está cambiando gracias al avance de la investigación, como es en el caso de la calcifilaxia donde se han podido desarrollar unos criterios diagnósticos que permitan detectar estas lesiones sin ser necesarias medidas cruentas como la biopsia. Tras el análisis de las técnicas terapéuticas se observa que la cura en ambiente húmedo es casi inexistente como estrategia de curación eficaz, recurriendo en la mayoría de casos a intervenciones quirúrgicas de injertos para la cicatrización, por tanto como enfermeros se ha de seguir ahondando en tratamientos que permitan de igual manera el cierre de la lesión sin necesidad de recurrir a intervenciones quirúrgicas y mediante productos que permitan un cierre por segunda intención con una estrategia de cura en ambiente húmedo.

Por otro lado, en cuanto a las lesiones que afectan en la fase final de vida es necesario establecer un marco teórico que permita esclarecer las manifestaciones que son evidentes en la piel en la situación de últimos momentos. La bibliografía describe diferentes tipos de lesiones de forma no muy clara ni unánime. La úlcera terminal de Kennedy fue la primera descrita y es quizás la más conocida, pero sigue existiendo mucha controversia aún sobre el mecanismo desencadenante ¿se trata de un tipo de úlcera por presión o se debe a una isquemia por hipoperfusión de tejidos? Es por eso por lo que las lesiones derivadas de estados paliativos es un campo que necesita seguir siendo investigado a fin de establecer de forma clara los mecanismos de acción y las diferentes lesiones derivadas de ellas, permitiendo su correcta identificación y facilitación los objetivos terapéuticos a llevar a cabo cuando tienen lugar, objetivos realistas con la situación y centrados en cuidados de confort.

Conclusiones

En esta revisión solo se han abordado una pequeña selección de lesiones atípicas, el abanico de causas que pueden provocar úlceras o heridas crónicas en la piel es muy amplio y aún hoy en día se sigue investigando para mejorar las técnicas diagnósticas y terapéutica que permitan mejorar la calidad de vida de los pacientes que las presentan.

La difusión de conocimientos derivados de investigaciones, como la llevada acabo en este artículo, es necesaria para dar a conocer el amplio abanico de patologías que pueden desencadenar una úlcera o lesión crónica. Enfermería, en particular la enfermería de Atención Primaria debe adquirir dichos conocimientos, así como una metodología sistemática de valoración, diagnóstico y tratamiento de lesiones crónicas para detectar de forma más rápida y segura alteraciones que precisan de niveles más altos de especialización y poder derivar a tiempo reduciendo así la morbimortalidad y mejorando la calidad de vida del paciente.

Financiación

Ninguna.

Conflicto de intereses

Ninguno.

Agradecimientos

Agradecer a la enfermera consultora de la Unidad de Úlceras por Presión del Hospital Clínico San Carlos de Madrid su implicación en la formación y docencia de personal enfermero interno residente (EIR) de la especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria. Su implicación, así como su metodología práctica y docente llevada a cabo en el periodo formativo que estamos con ella, permitirá mejorar el abordaje de lesiones crónicas desde aquellas consultas de Atención Primaria donde se encuentren los antiguos residentes que pudimos rotar con ella.

Bibliografía

[1] Pancorbo-Hidalgo P, García Fernández FP, Pérez-López C, Soldevilla J. Prevalencia de lesiones por presión y otras lesiones cutáneas relacionadas con la dependencia en población adulta en hospitales españoles: resultados de 5º Estudio Nacional de 2017. Gerokomos. [internet] 2019 [citado 19 ene 2021]; 30. Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1134-928X2019000200076

[2] EWMA. Atypical wounds best clinical practices and challenges. J Wound Care. 2019; 28(6). Doi: http://doi.org/10.12968/jowc.2019.28.Sup6.S1

[3] Lera Imbuluezqueta JM, Gil Sánchez P, España Alonso A. Protocolo diagnóstico de úlceras en las piernas. Medicine. 2014; 11(48):2870-82. Doi: http://doi.org/10.1016/S0304-5412(14)70709-7

[4] Montagnon CM, Fraccica EA, Patel AA, Dingli D, Wetter DA, Tolkachjov SN. Pyoderma gangrenosum in hematologic malignancies: a sytematic review. Journal American Academy. 2019; 82(6):1349-59. Doi: http://doi.org/10.1016/j.jaad.2019.09.032

[5] Blanco González E, Gago Vidal B, Murillo Solis D, Domingo del Valle J. Úlcera de Martorell: complicación infrecuente de la hipertensión de larga evolución. Hipertens riesgo vasc. 2011; 28(5-6):211-3. Doi: http://doi.org/doi.org/10.1016/j.hipert.2011.09.003

[6] Chicote-Álvarez E, Santos-Méndez N, Lizama-Gómez N.G, Ortiz- Flors F. Úlceras hipertensivas de Martorell. Una complicación infrecuente de la hipertensión arterial, Carta clínica. Semergen. 2019; 45(8):49-50. Doi: http://doi.org/doi.org/10.1016/j.semerg.2019.04.004

[7] Cucchiari D, Torregrosa JV. Calcifilaxis en pacientes con enfermedad renal crónica: una enfermedad todavía desconcertante y potencialmente mortal. Revista de la Sociedad Española de Nefrología. 2018; 38(6):579-86. Doi: http://doi.org/10.1016/j.nefro.2018.05.007

[8] Guinot Bachero J, Furió Vizcaino T. Poliulceración en paciente terminal: úlceras de Kennedy. Plan de cuidados paliativos. Enferm Dermatol. [internet] 2014 [citado 19 ene 2022]; 8(22):32-40. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/392169

[9] Roca Biosca A, Rubio-Rico L, Velasco Guillén MC, Angera-Saperas L. Adecuación del plan de cuidados ante el diagnóstico de úlcera terminal de Kennedy. Caso Clínico. Enferm Intensiva. 2016; 27(4):168-72. Doi: http://doi.org/10.1016/j.enfi.2016.03.002

[10] Miller Michael. The death of the Kennedy terminal Ulcer. Review article. Journal of the American College of Clinical Wound Specialist. 2016;(8):44-6. Doi: http://doi.org/10.1016/j.jccw.2017.12.001

[11] Shank J. The Kennedy Termianl Ulcer- Alive and Well. Letter to the editor. Journal of the American College of Clinical Wound Specialists 2016; (8):54-5. Doi: http://doi.org/10.1016/j.jccw.2018.02.002

[12] Reitz M, Shindler CA. Pediatric Kennedy terminal ulcer. Case Study. J Pediatr Health Care. 2016; (30):274-8. Doi: http://doi.org/10.1016/j.pedhc.2015.12.001

[13] Beers EH. Palliative Wound Care. Less is more. Surg Clin N Am. 2019; (99):899-919. Doi: http://doi.org/10.1016/j.suc.2019.06.008

[14] Anyello E, Levine JM, Langemo D, Kennedy-Evans KL, Brenna MR, Sibbald RG. Reexamining the literature on Terminal Ulcers, SCALE, Skin Failture, and Unavoidable preassure injuries. Advances in skin & wound care. 2019; (32):109-21. Doi: http://doi.org/10.1097/01.ASW.0000553112.55505.5f

[15] Yastrub DJ. Preassure or pathology. Distinguishing preassure ulcers from the Kennedy Terminal Ulcer. J Wound Ostomy Continence. 2010;37(3):249-50. Doi: http://doi.org/10.1097/WON.0b013e3181d737fa

[16] Latimer S, Mackrell K, Shaw J, Gillespie B, Hunt T. Kennedy Terminal Ulcer A scoping review. Journal of Hospice & Palliative Nursing. 2019;21(4):257-63. Doi: http://doi.org/10.1097/NJH.0000000000000563

[17] Olshansky K. Organ failure, hypoperfusion, and Preassure Ulcers are ot the same as skin failure: A case for a new definition. Advances in skin & wound care. 2016; 29 (4):150. Doi: http://doi.org /10.1097/01.ASW.0000481798.03636.8e

.

.