CÓMO CITAR ESTE ARTÍCULO:

Vecina Oliver A, Miravalls Pérez T, Poveda Rocamora C. Percepción de la violencia de género como problema de salud por parte del personal sanitario del servicio de urgencias. RIdEC 2019; 12(2):28-36.

Autores

1 Almudena Vecina Oliver, 2 Tamara Miravalls Pérez, 2 Celia Poveda Rocamora

-

Enfermera. Servicio Unidad Coronaria. Consorcio Hospital General Universitario de Valencia.

-

Enfermera Especialista Familiar y Comunitaria.

CONTACTO:

Email: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Resumen

Objetivo: la violencia de género representa en la sociedad actual un problema de salud pública de gran magnitud y de elevada repercusión. Se plantea este estudio con el objetivo de conocer la percepción de los profesionales sanitarios del Servicio de Urgencias del Consorcio Hospital General Universitario de Valencia sobre la violencia de género como problema de salud.

Método: estudio descriptivo transversal de prevalencia mediante cuestionario ad hoc sobre violencia de género y su relación con la salud, que incluye variables sociodemográficas y sobre nivel de conocimientos, actitudes-opiniones y soluciones, barreras existentes y posibilidades de mejora. Se realizó un análisis descriptivo de las variables de segmentación y de los ítems a partir de las frecuencias relativas y se trabajó con el contraste Chi cuadrado de Pearson.

Resultados: la tasa de respuesta fue del 58,99%. Predominaba el sexo femenino, la franja de edad entre 36 y 50 años y el personal de enfermería. El 67,1% declaró no conocer ningún caso de violencia en su entorno. El 100% indicó que la mayoría de las pacientes que sufren violencia pasan desapercibidas. El 48,8% consideró que era necesario continuar mejorando los sistemas de detección y la coordinación entre los distintos estamentos y profesionales implicados. En las preguntas cualitativas se obtuvieron respuestas diversas o ausencia de respuesta.

Conclusiones: los resultados señalan la necesidad de seguir trabajando en el abordaje de la violencia de género como problema interdisciplinar. La concienciación, la sensibilización y la formación son pilares básicos para la prevención, la detección precoz, la asistencia y el seguimiento de las víctimas.

PALABRAS CLAVE:

violencia de género ; salud pública ; cuerpo médico ; personal de enfermería ; servicios médicos de urgencias.

Title:

Perception of gender-based violence as a health problem by emergency department health staff

ABSTRACT:

Purpose: gender-based violence is a major public health problem in today's society and has a high impact. The aim of this study is to ascertain the perception of gender-based violence as a health problem by the health professionals in the Emergency Room of the Consortium of the General University Hospital of Valencia.

Method: a cross-sectional descriptive study on the prevalence using an ad hoc questionnaire on gender violence and its relationship with health, which includes data on socio-demographic variables and on the level of knowledge, attitudes-opinions, and solutions, existing barriers and opportunities for improvement. A descriptive analysis of segmentation variables and items was carried out based on relative frequencies and Pearson's Chi-square test for comparisons.

Results: the response rate was 58.99%. Most participants were women, 36-50 year olds and nurses. 67.1% stated that they were not aware of any cases of violence in their environment. 100% stated that the majority of patients suffering violence go unnoticed. 48.8% considered that it was necessary to continue improving detection systems and coordination between the different levels and professionals involved. As for the qualitative questions, answers were diverse or no answer were obtained.

Conclusions: our results show the need to continue working on the approach to gender violence as an interdisciplinary problem. Awareness, sensitization, and training are basic pillars for prevention, early detection, assistance and follow-up of victims.

KEYWORDS:

Gender-based violence; public health; medical staff; nursing staff; emergency medical services.

Introducción

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) define la violencia contra la mujer como todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada (1). Esta entidad ya estableció, en el año 1995, entre sus objetivos estratégicos, la lucha contra la violencia dirigida a las mujeres (2,3).

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1998 declaró la violencia doméstica como una prioridad internacional para los servicios de salud. En ese mismo año, en España, se elaboró el primer “Plan de acción contra la violencia doméstica” (2).

Posteriormente se desarrolló la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral (4), donde se legislaron actuaciones preventivas en diferentes ámbitos y se reforzó el papel de los profesionales sanitarios/as en cuanto al diagnóstico precoz, la asistencia y la rehabilitación de la mujer que sufre maltrato, a través de programas de sensibilización y formación continuada (5,6).

En el año 2012 se presentó un protocolo común para la actuación sanitaria ante la violencia de género, con el objetivo de establecer una pauta de actuación normalizada y homogénea para el Sistema Nacional de Salud (SNS) (7).

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad, en 2016, una proposición no de Ley por la que se instaba al gobierno a promover la suscripción de un Pacto de Estado en materia de violencia de género (8).

Dada la magnitud y la repercusión de la violencia de género, tanto en el ámbito mundial como nacional, existe una preocupación constante por su abordaje.

La OMS, en el año 2013, estimó que el 35% de las mujeres había sufrido violencia física y/o sexual en algún momento de su vida (9).

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en su última macroencuesta de violencia de género, realizada en 2015, establecía que el 12,5% de las mujeres residentes en España había sufrido violencia física y/o violencia sexual y el 25,4% había sufrido violencia psicológica de control en algún momento de su vida (10).

Según datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género con sede en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el número de denuncias registradas en el tercer trimestre de 2018 alcanzó los 43.560 casos, con una media de 484 denuncias diarias (11).

El Departamento de Salud Valencia-Hospital General se encuentra muy sensibilizado. La Comisión de Violencia de Género presenta, entre sus objetivos, que los profesionales sean capaces de identificar posibles casos y conozcan los procedimientos a seguir en las situaciones de sospecha (12). Según datos facilitados, en el año 2017, se atendieron 63 casos en el Servicio de Urgencias del Hospital General Universitario de Valencia y en el primer semestre de 2018 un total de 34 casos.

En este escenario, los profesionales sanitarios y los servicios de urgencias, como puerta de acceso al sistema sanitario, juegan un papel primordial.

Siendones et al. (13) indican que el grado de sensibilidad y el estado de alerta de los profesionales de la salud condiciona profundamente la capacidad de intervención del sistema sanitario.

Estudios relacionados estiman que solo el 17% de mujeres que se reconocía como víctimas de maltrato era identificada por los profesionales sanitarios (14). Se trata de un fenómeno “normalizado” e “invisibilizado”, que llega a los servicios sanitarios en forma de hiperfrecuentación, sintomatología inespecífica, sometiéndose a más intervenciones quirúrgicas, prolongando sus estancias hospitalarias y consumiendo mayor número de fármacos (15,16).

A pesar de que el personal sanitario está sensibilizado, muchos no lo consideran un problema de salud, sino más bien un problema social y judicial (17). Un alto porcentaje admite que las principales barreras a la hora de detectar un caso son la escasa formación, la ausencia de protocolos de actuación, la elevada presión asistencial o la falta de tiempo, la inhabilitación de espacio físico y la ausencia de profesionales de otras disciplinas las 24 horas (18). En cambio, estudios recientes muestran que más del 60% de profesionales sanitarios declara haber llevado a cabo preguntas o indagado sobre violencia del compañero íntimo en la consulta (19).

Calvo et al. (16) indican que los profesionales de enfermería tienen un papel fundamental, siendo una responsabilidad ética y profesional diseñar, implementar y evaluar programas que respondan a sus necesidades específicas. Los centros de salud, planificación familiar, salud mental y urgencias pueden ser clave para la prevención, detección precoz y atención de la mujer maltratada.

La violencia de género es un importante problema de salud pública. Para aumentar la detección precoz es fundamental la formación de los profesionales (20).

Se plantea este estudio con el objetivo de conocer la percepción de los profesionales sanitarios (enfermeras/os, médicos y residentes en formación de tercer y cuarto año de Medicina de Familia y Comunitaria) del Servicio de Urgencias del Consorcio Hospital General Universitario de Valencia sobre la violencia de género como problema de salud.

Método

Se realizó un estudio descriptivo transversal de prevalencia mediante cuestionario ad hoc diseñado y validado, anónimo y autoadministrado, sobre violencia de género y su relación con la salud para la valoración de los objetivos propuestos. El cuestionario fue elaborado, a través de la revisión de la literatura científica y el consenso entre profesionales, por Siendones et al. (13). Se administró durante los meses de abril, mayo, junio y octubre de 2017 a todo el personal sanitario del Servicio de Urgencias con la categoría profesional de enfermera, médico y residente en formación de tercer y cuarto año de Medicina de Familia y Comunitaria del Hospital General Universitario de Valencia, que atiende al año aproximadamente 130.000 urgencias.

El ámbito de estudio fue el Departamento de Salud Valencia-Hospital General.

La población de estudio fueron los profesionales del Servicio de Urgencias del Hospital General Universitario de Valencia con la categoría profesional de enfermeras, médicos o residentes en formación de tercer y cuarto año de Medicina de Familia, considerando un margen de error del 5% y niveles de confianza del 95%. La plantilla del Servicio de Urgencias contaba con un total de 103 (74,1%) enfermeras, 24 (17,26%) médicos facultativos adjuntos y 12 (8,63%) residentes de Medicina de Familia en formación de tercer y cuarto año. Estos datos fueron facilitados por el Departamento de Recursos Humanos del Hospital General Universitario de Valencia.

Para el desarrollo del estudio se optó por estas categorías profesionales por su proximidad y contacto directo con el paciente y por su nivel de formación académica.

Dentro de las diferentes especialidades médicas se eligió a los residentes de Medicina de Familia por tratarse de una especialidad que desarrolla su atención en la puerta de entrada a los servicios sanitarios, bien sea en Atención Primaria o en el Servicio de Urgencias y que se encontrarán en tercer o cuarto año por su inminente incorporación al mundo laboral.

Los criterios de inclusión fueron:

-

Ser profesional sanitario del Servicio de Urgencias, con la titulación de enfermera, médico o residente de tercer o cuarto año de Medicina de Familia.

-

Tener una experiencia en el Servicio de Urgencias de seis meses.

-

Dar su consentimiento para participar en el estudio tras ser informados del propósito del mismo.

Los criterios de exclusión fueron:

-

No encontrarse en situación laboral activa.

-

No tener contacto directo con los pacientes.

La captación de los profesionales se realizó por detección oportunista acudiendo al Servicio de Urgencias en los turnos de mañana, tarde y noche. De forma previa se puso en conocimiento del jefe de Servicio de Urgencias la puesta en marcha de este proyecto para su aprobación.

Para la cumplimentación del cuestionario, antes de su entrega, se informaba de la temática del estudio, se resolvían sus consultas y se les entregaba un documento de consentimiento informado para participar en el estudio.

El estudio fue aprobado por el Comité Ético de Investigación Clínica (CEIC) y por el Comité Científico de la Fundación de Investigación del Hospital General Universitario de Valencia (FIHGUV).

Se analizaron las variables pertenecientes al cuestionario de estudio agrupadas en los siguientes apartados:

-

Sociodemográficas: sexo, edad, categoría profesional.

-

Nivel de conocimientos: conocimiento de algún caso de violencia de género, conocimiento sobre actividades de detección, ayuda y seguimiento de víctimas en su ámbito laboral y conocimiento de la existencia de protocolo interno de abordaje para la atención sanitaria.

-

Actitudes y opiniones: significado de diferentes conceptos relacionados con la temática de estudio, consideración de la violencia de género como problema dentro de la sociedad, situación de las víctimas, fenómeno iceberg, porcentaje de casos no diagnosticados, tipos de violencia, relación con la clase social, obligaciones legales ante la sospecha de un caso, repercusiones legales derivadas de la no declaración de un caso evidente, consideración de la importancia que tiene la violencia de género como problema y actitud expectante ante un posible diagnóstico diferencial.

-

Soluciones, barreras existentes y posibilidades de mejora: aplicación o no del protocolo de actuación, en qué sector recae mayoritariamente la resolución de esta problemática, opinión sobre la infradetección de casos, funciones del personal sanitario y las urgencias ante este problema, cómo aumentarían el grado de concienciación de los profesionales sanitarios, qué problemas organizativos encuentran en su ámbito laboral que impidan el diagnóstico de casos de violencia de género y qué posibilidades de mejora se plantean.

Los datos de los cuestionarios en papel se registraron en una hoja de cálculo en Excel de Microsoft Office.

Para el análisis de los datos se realizó un análisis descriptivo de las variables de segmentación y de los ítems a partir de las frecuencias relativas (porcentajes). Se trabajó con el contraste Chi cuadrado de Pearson para el análisis de la posible asociación de los ítems con las variables de segmentación de la muestra, con un nivel de significación de 0,05.

Resultados

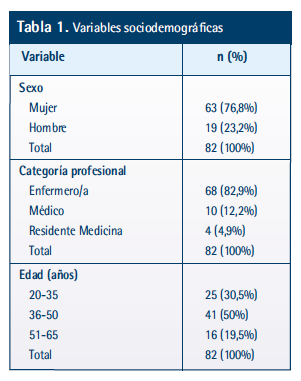

La tasa de respuesta, calculada sobre el total de profesionales incluidos en el estudio, fue del 58,99% (n= 82). En la cumplimentación del cuestionario predominaba el sexo femenino (76,8%), la franja de edad entre 36 y 50 años (50%) y el personal de enfermería (82,9%). La distribución de la muestra en función de las variables sexo, edad y categoría profesional puede verse en la Tabla 1.

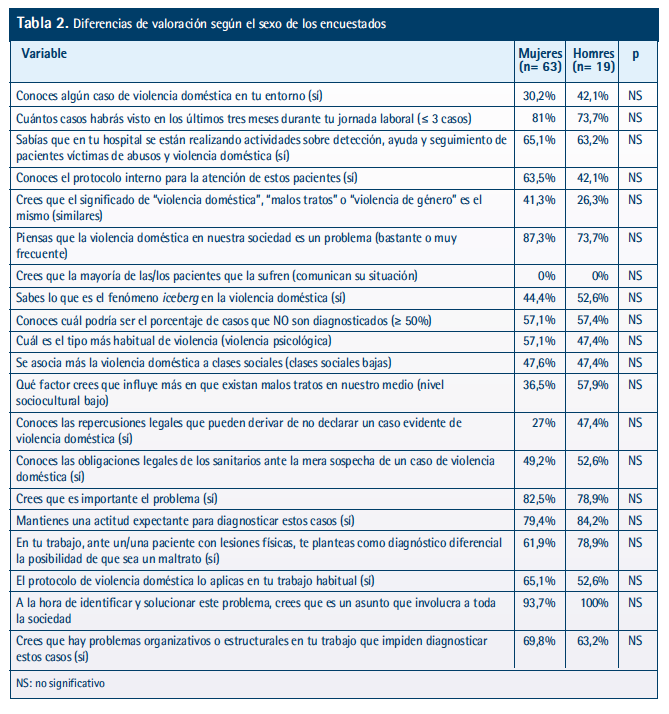

La Tabla 2 muestra las respuestas obtenidas en el cuestionario según la variable sexo. Para cada pregunta se presenta la categoría con mayor número de respuestas, quedando reflejada entre paréntesis. Los resultados de las preguntas 21, 22, 23 y 24 no se indican por tratarse de preguntas cualitativas.

En las preguntas del cuestionario sobre nivel de conocimientos, el 67,1% declaró no conocer ningún caso de violencia en su entorno. Durante su jornada laboral, el 31,7% declaró no haber visto ningún caso en los últimos tres meses, mientras el 19,5% declaró haber visto dos casos. El 64,6% conocía que en el hospital se estaban realizando actividades sobre detección, ayuda y seguimiento de las víctimas. El 58,5% sabía el protocolo interno de atención.

Con respecto a las cuestiones relacionadas con actitudes y opiniones de los profesionales sanitarios, el 62,2% creía que existían diferencias entre los conceptos relacionados con violencia. El 52,4% consideraba bastante frecuente la violencia doméstica como problema en la sociedad actual. El 100% de los cuestionarios analizados indicó que la mayoría de los pacientes que sufren violencia pasan desapercibidas. El 47,6% pensaba que entre el 50-70% de los casos no era diagnosticado con los medios actuales. La mayoría de los encuestados (81,7%) consideró que era muy importante el problema abordado en el cuestionario. El 62,1% aplicaba siempre o normalmente el protocolo de actuación, mientras el 37,8% no lo hacía normalmente o nunca.

En las preguntas sobre posibles soluciones, barreras existentes y posibilidades de mejora se encuentra que a la hora de identificar y solucionar este problema el 95,1% indicó que se trataba de un asunto de todos (policía, jueces, psicólogos, trabajadores sociales y profesionales sanitarios). El 48,8% consideró que era necesario continuar mejorando los sistemas de detección y la coordinación entre los distintos estamentos y profesionales implicados.

En las preguntas cualitativas se obtuvieron respuestas diversas o ausencia de respuesta. Los profesionales sanitarios destacaron que las principales funciones de los sanitarios y las urgencias en este problema eran la detección, la ayuda y la información. Para modificar el comportamiento de los sanitarios, aumentando su grado de concienciación, no existió consenso en las respuestas planteadas. Entre los problemas organizativos o estructurales que impiden diagnosticar los casos destacó la falta de tiempo, la falta de intimidad y el desconocimiento del protocolo de actuación. Con respecto a los cambios que introducirían para mejorar la capacidad de identificación de estas pacientes predominó la ausencia de respuesta.

En las cuestiones descritas no se detectó asociación de estos ítems ni con la categoría profesional, ni con el sexo, ni con la edad. En todos los casos, los p-valores asociados a los contrastes no paramétricos efectuados fueron mayores a 0,05.

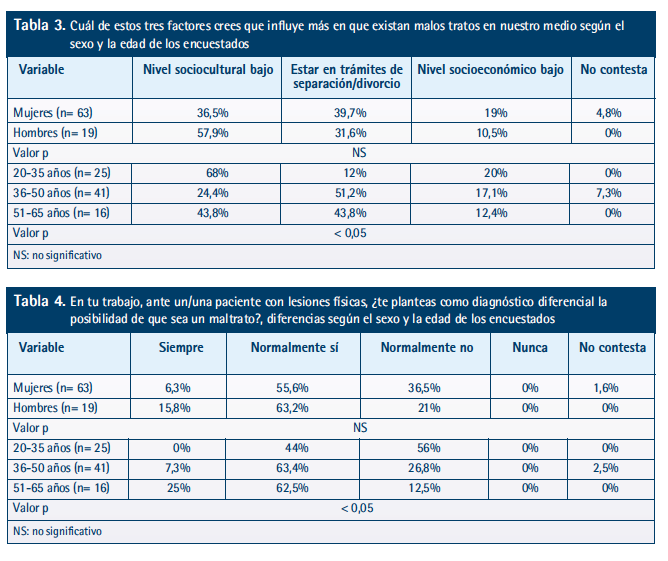

En la Tabla 3 se muestran los resultados a la pregunta “¿Cuál de estos tres factores crees que influye más en que haya malos tratos en nuestro medio?” según las variables sexo, edad y categoría profesional. El 41,5% respondió que se trataba del nivel sociocultural bajo, mientras un 37,8% indicó el hecho de encontrarse en trámites de separación-divorcio. Entre esta cuestión y la edad se detectó asociación. El p-valor asociado al test no paramétrico Chi cuadrado era menor que 0,05 (p-valor= 0,01). Se observó que la franja de edad 20-35 años consideraba mayoritariamente el nivel sociocultural mientras que la franja 36-50 pensaba que era el escenario de divorcio-separación. No se detectó asociación de este ítem ni con la categoría profesional ni con el sexo.

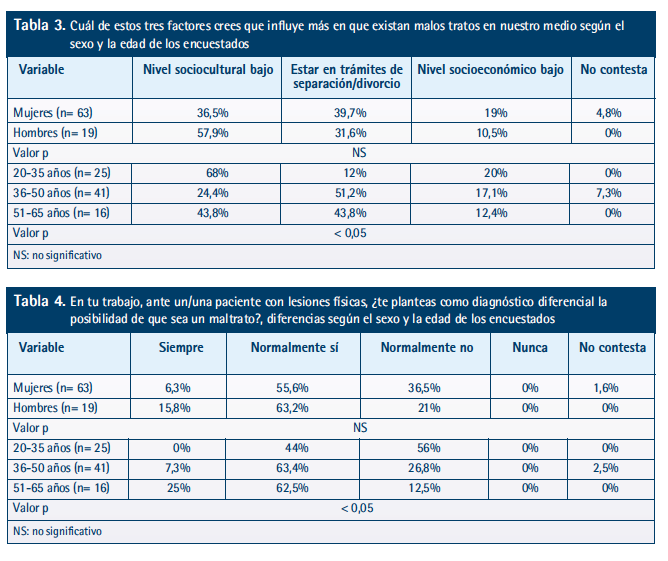

En la Tabla 4 se muestran los resultados a la pregunta “En tu trabajo, ante un paciente con lesiones físicas, ¿te planteas como diagnóstico diferencial la posibilidad de que sea un maltrato?” según las variables sexo, edad y categoría profesional. El 57,3% se planteaba normalmente como diagnóstico diferencial la posibilidad de que fuera un maltrato, mientras el 32,9% normalmente no lo hacía. El 8,5% se lo planteaba siempre y el 1,2% no contestó. Entre esta cuestión y la edad se detectó asociación. El p-valor asociado al test no paramétrico Chi cuadrado era menor que 0,05 (p-valor= 0,01). Se observó que la franja 36-50 era la que más contemplaba la posibilidad de un maltrato. No se detectó asociación de este ítem ni con la categoría profesional ni con el sexo.

Discusión y conclusiones

Más del 80% de los profesionales sanitarios que participaron en el estudio consideró que la violencia de género era un problema muy importante en la sociedad actual y más del 95% que se trataba de un problema de todos, incluido el sector sanitario. Estos datos destacan al contrastarlos con los resultados de otro estudio, de características similares, realizado en el año 2008. Entre sus conclusiones se encuentra que un bajo porcentaje de profesionales consideraba que se trataba de un problema de salud, que pocas personas acudían por este problema al hospital y la baja consideración del papel de los servicios médicos (17). Podrían justificarse estas diferencias por las campañas de información y sensibilización y la mayor presencia en los medios de comunicación de los casos de violencia de género en los últimos años.

Un hecho preocupante en este estudio es que cuando se les preguntó si conocían casos detectados de violencia durante su jornada laboral, un tercio indicó que no. Estos datos resultan llamativos al compararlos con la información facilitada por la Comisión de Violencia de Género. El número de casos registrados en el primer semestre del presente año ya es mayor proporcionalmente al del año anterior. La Macroencuesta de Violencia de Género, llevada a cabo en el año 2015, también aporta datos sobre acceso a servicios. Indica que un 34,5% de las mujeres entre 16 y 24 años afirma haber recurrido a asistencia formal y una de cada dos mujeres aproximadamente, de 35 a 64 años, ha acudido a alguno de los servicios por los que se indaga (51,0% entre 45 y 54 años) (10).

Otra cuestión destacable es que el 100% de los participantes de este estudio indicó como respuesta que la mayoría de las pacientes que sufren violencia pasan desapercibidas. La detección precoz de la violencia en las primeras fases es muy importante, ya que tanto las consecuencias físicas, como psicológicas serán menores (7). Baides (20) concluye en su estudio que la detección y abordaje precoz por parte de los equipos de Atención Primaria resulta esencial para impedir consecuencias en la salud, y parte de una relación de confianza bien establecida, que garantiza la comodidad, la privacidad y la confidencialidad. Este hecho pone de manifiesto la necesidad de realizar un abordaje temprano de las víctimas en las diferentes puertas de acceso al sistema sanitario. De ahí la importancia de la comunicación y colaboración entre los profesionales de los diferentes niveles asistenciales.

Como aspectos positivos destaca el hecho de que más de la mitad de los participantes conozca la existencia del protocolo interno de actuación y las actividades de detección, ayuda y seguimiento de las víctimas; pero se desconoce su nivel de aplicación. Otros estudios indican que aunque las enfermeras tenían un nivel medio de conocimiento (13,21) y la mitad afirmaron conocer el protocolo, solo lo aplicaron un 34% (22).

Entre las dificultades del estudio está con la falta de participación y cooperación de algunos de los profesionales sanitarios (13), así como con la falta de tiempo y tranquilidad para poder responder el cuestionario, siendo complicado encontrar el momento adecuado. Destaca la participación del personal de enfermería que alcanzó un nivel óptimo (82,9%), este hecho no debe ser concluyente puesto que se trata del colectivo con mayor representatividad del estudio, por lo que habría que hacer un análisis minucioso de los datos obtenidos. En estudios similares se relaciona este hecho con su formación más específica como cuidadores del paciente (13).

Como limitaciones es preciso señalar que la investigación se centra en el Servicio de Urgencias, por lo que los datos pueden no ser generalizables a otros servicios o niveles de asistencia como Atención Primaria. También influye en los resultados las características de la población atendida y la forma de realizar el triaje y el seguimiento de los pacientes por parte de los profesionales y de la institución.

Los resultados ponen de manifiesto la necesidad de seguir trabajando, junto con profesionales de otros sectores, en el abordaje de la violencia de género, como problema interdisciplinar (22).

Como futuras líneas de investigación en materia de violencia de género se considera de vital importancia continuar trabajando en nuevas medidas que permitan efectuar una prevención primaria y secundaria en todas las fases del ciclo vital, llevar a cabo una monitorización de las intervenciones existentes para comprobar su efectividad y averiguar cómo influye esta problemática en otros colectivos como es el caso de los menores.

Se puede concluir con el presente estudio que la concienciación, la sensibilización y la formación son pilares básicos para la prevención, la detección precoz, la asistencia y el seguimiento de las víctimas de violencia de género.

Agradecimientos

A todos y todas los/las profesionales del Servicio de Urgencias que accedieron a participar en el estudio.

A Monte Casaldàliga, por su ilusión y su apoyo en el desarrollo del proyecto.

A los miembros de la Fundación de Investigación del Hospital General Universitario de Valencia, por su ayuda y dedicación.

Financiación

Ninguna.

Conflictos de intereses

Ninguno.

Bibliografía

[1] Organización de Naciones Unidas. Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer (Resolución de la Asamblea General 48/104 del 20 de diciembre de 1993) [internet]. ONU [citado 16 nov 2019]. Disponible en: http://www.aulaviolenciadegeneroenlocal.es/consejosescolares/archivos/declaracion_sobre_la_eliminacion_de_la_violencia_contra_la_mujer.pdf

[2] Violencia Doméstica. Madrid: Ministerio de Sanidad y Consumo; 2003.

[3] Guía de atención a la violencia intrafamiliar y de género. Comisión de Violencia Intrafamiliar y de Género [internet]. Hospital Clínic de Barcelona. 2008 [citado 16 nov 2019]. Disponible en: http://www.hospitalclinic.org/files/ElClinic/comites/guiavig_cas.pdf

[4] Ley Orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género. LO 1/2004 de 28 de diciembre de 2004.

[5] Ortiz-Barreda G, Vives-Cases C. Legislation on violence against women: overview of key components. Rev Panam Salud Pública. 2013; 33:61-72. Doi: dx.doi.org/10.1590/S1020-49892013000100009

[6] Ortiz-Barreda G, Vives-Cases C. Violencia contra las mujeres: el papel del sector salud en la legislación internacional. Gac Sanit. 2012; 26:483–9. Doi: dx.doi.org/10.1016/j.gaceta.2011.09.027

[7] Protocolo común para la actuación sanitaria ante la Violencia de Género [internet]. Madrid: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; 2012 [citado 16 nov 2019]. Disponible en: http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/profesionalesInvestigacion/sanitario/docs/PSanitarioVG2012.pdf

[8] Documento refundido de medidas del Pacto de Estado en materia de violencia de género [internet]. Congreso + Senado. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. [citado 16 nov 2019]. Disponible en: http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/pactoEstado/docs/Documento_refundido_PEVG_.pdf

[9] Organización Mundial de la Salud (OMS). Estimaciones mundiales y regionales de la violencia contra la mujer: prevalencia y efectos de la violencia conyugal y de la violencia sexual no conyugal en la salud. 2013 [internet]. Ginebra: OMS; 2013. [citado 16 nov 2019]. Disponible en: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85243/1/WHO_RHR_HRP_13.06_spa.pdf

[10] Macroencuesta de violencia contra la mujer 2015 [internet]. Madrid: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; 2015. [citado 16 nov 2019]. Disponible en: http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/violenciaEnCifras/estudios/colecciones/pdf/Libro_22_Macroencuesta2015.pdf

[11] Consejo General del Poder Judicial. Violencia doméstica y de género [internet] [citado 16 nov 2019]. Disponible en: http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-degenero/Actividad-del-Observatorio/Datos-estadisticos/La-violencia-sobre-la-mujer-en-la-estadistica-judicial--Tercer-trimestre-de-2018

[12] Comisiones hospitalarias contra la violencia [internet]. Madrid: Comunidad de Madrid; 2017. [citado 16 nov 2019]. Disponible en: https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/justicia/presentaci-n_jornada_31_dgm.pdf

[13] Siendones-Castillo R, Perea-Milla E, Arjona-Huertas JL. Violencia doméstica y profesionales sanitarios: conocimientos, opiniones y barreras para la infradetección. Emergencias. [internet] 2002 [citado 16 nov 2019]; 14:224-32. Disponible en: http://emergencias.portalsemes.org/descargar/violencia-domestica-y-profesionales-sanitarios-conocimientos-opiniones-y-barreras-para-la-infradeteccion/force_download/

[14] Cirici Amella R, Querol Viñas N, Ripoll Ramos A. La consulta sanitaria: ¿un espacio privilegiado para la detección y el abordaje de la violencia de género? FMC. [internet] 2010 [citado 16 nov 2019]; 17(8):550-9. Disponible en: https://www.fmc.es/es-la-consulta-sanitaria-un-espacio-articulo-S1134207210702139

[15] Blanco P, Ruiz-Jarabo C, García de Vinuesa L, Martín-García M. La violencia de pareja y la salud de las mujeres. Gac Sanit. 2004; 18(Supl 1):182-8. Doi: dx.doi.org/10.1157/13062524

[16] Calvo González G, Camacho Bejarano R. La violencia de género: evolución, impacto y claves para su abordaje. Enferm Glob. 2014; 33:424-39. Doi: dx.doi.org/10.6018/eglobal.13.1.181941

[17] Coll-Vinent B, Echevarría T, Farras U. El personal sanitario no percibe la violencia domestica como un problema de salud. Gac Sanit. 2008; 22:7-10. Doi: dx.doi.org/10.1157/13115103

[18] Lozano Alcaraz C, Pina Roche F, Torrecillas Hernández M, Ballesteros Meseguer C, Pastor Rodríguez JP, Ortuño Esparza E. Formación y detección de la violencia de género en la profesión sanitaria. Rev Enferm UFSM. [internet] 2014 [citado 16 nov 2019]; 4:217-26. Disponible en: http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=BDENF&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=27286&indexSearch=ID

[19] Rodríguez-Blanes GM. Detección de violencia del compañero íntimo en atención primaria de salud y sus factores asociados. Gac Sanit. 2017; 31:410-15. Doi: doi.org/10.1016/j.gaceta.2016.11.008

[20] Baides Noriega R. Violencia de género: papel de enfermería en la prevención secundaria desde Atención Primaria. Enferm Glob. 2018; 51:484-96. Doi: dx.doi.org/10.6018/eglobal.17.3.307241

[21] Arredondo-Provecho AB, Broco-Barredo M, Alcalá-Ponce de León T, Rivera-Álvarez A, Jiménez-Trujillo I, Gallardo-Pino C. Profesionales de Atención Primaria de Madrid y violencia de pareja hacia la mujer en el año 2012. Rev Esp Salud Pública. 2012; 86:85-99. Doi: dx.doi.org/10.1590/S1135-57272012000100008

[22] Valdés CA, García C, Sierra A. Violencia de género: conocimientos y actitudes de las enfermeras en atención primaria. Aten Primaria. 2016; 48(10):623-31. Doi: dx.doi.org/10.1016/j.aprim.2016.01.003